2025/11/14

――「海上保安能力強化」には、強固な業務基盤能力といった項目もあります。人材の確保・育成など、具体的な取り組みとしてはどういったものがあるのでしょうか。

瀬口 昨今の少子化や社会的価値観の変化に伴う離職者の増加、また海上保安庁特有の「海上」という厳しい勤務環境の影響などにより人材の確保が厳しい状況となっており、特に重要な課題と認識しています。

そうした状況を踏まえ、海上保安庁では、学生採用などに係る取り組みとして、

・ 大学卒業者を対象とした学生募集活動の強化

・ SNS、進学・就職情報サイト等を活用した情報発信の強化

・ 海上保安大学校及び海上保安学校の採用試験の科目等の見直し

――などの取り組みを行っているほか、海上保安庁の魅力をより身近に感じ、海上保安官を将来の職業として選択してもらうため、海上保安官自らが直接魅力を伝える取り組みとして、

・ 練習船「いつくしま」を含む巡視船艇を活用した業務説明会や職場体験

・ 海上保安官による学校訪問

――などを全国各地で実施しています。

その他の取り組みとして、

・ 若年定年退職を迎える自衛官などを対象とした中途採用の拡大

・ 育休代替任期付職員の採用活性化

・ 元海上保安官のカムバック採用の強化

・ 定年退職者の再任用の推進

――など、あらゆる方策により人材の確保に努めているところです。

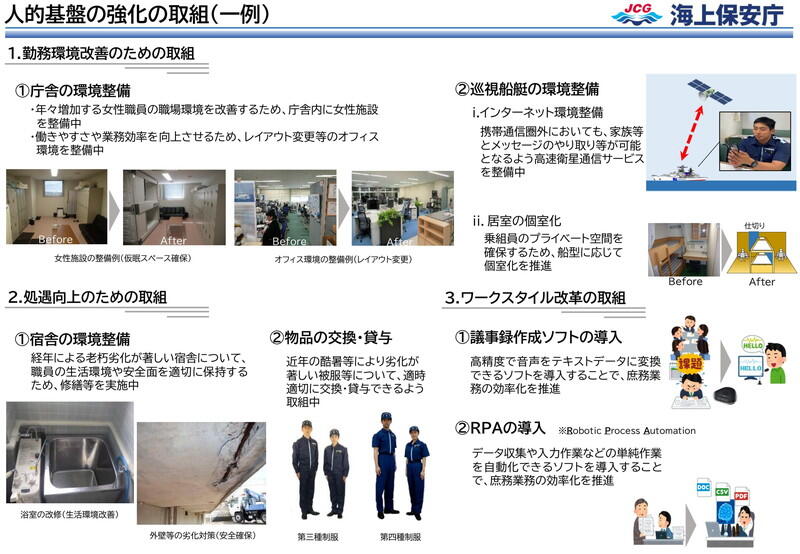

また、情報通信システムの強靱化の一環として、7年3月に衛星コンステレーションによる高速衛星通信サービスを一部の巡視船に導入し、衛星通信の業務用バックアップ回線を確保するとともに、業務に支障のない範囲で、携帯電話が通じない海域にいる巡視船内であっても、乗組員が休憩時間に家族と通信アプリで連絡を取ったり、SNSや動画等を閲覧できたりする環境の構築も進めています。この取り組みは、乗組員の船内生活の待遇を向上し、離職防止や人材確保につながるものと期待しており、今後、すべての大型巡視船や測量船への整備を目指していきます。

このほか、船艇の居室の個室化、宿舎の居住環境の改善や勤務環境改善に向け、庁舎の女性施設整備などを進めるとともに、船艇職員も含め柔軟な勤務時間を選択可能にするなどのワークスタイル改革により、家庭と仕事が両立できる働き方を推進しています。

さらに、6年10月に設置した海上保安庁次長を本部長とする「海上保安庁カイゼン推進本部」のもとで、「ヒトを大事にする組織」「現場対応能力の高い組織」「時代に応じて変化する組織」という組織像を目標に掲げ、職員の勤務環境の改善や処遇の向上に全庁一丸となって進めているところです。

引き続き、優秀な人材の確保という重要な課題に対して、さらなる対策を講じるとともに、多様化、複雑化する海上保安業務に適切に対応していきます。

次年度の取り組みと今後の展望

――海上保安庁の業務遂行、そして組織強化に向けてさまざまな取り組みが進められているわけですね。では今後(次年度)の取り組みについてはいかがでしょうか。

瀬口 海上保安庁では、依然として予断を許さないわが国周辺海域の情勢を踏まえ、海上保安能力強化を一層推進することとしており、令和8年度予算概算要求については、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針)等を踏まえ、

・ 尖閣領海警備能力として、大型巡視船2隻の新規増強整備

・ 広域海洋監視能力として、無操縦者航空機4機、中型ジェット機1機の新規増強整備

・ 大規模・重大事案対処能力として、多目的巡視船1隻の増強整備

・ 国内外の関係機関との連携・支援能力として、国際業務対応・練習船を活用した連携・能力向上支援のほか自衛隊との秘匿通信の強化、円滑な国

民保護活動のための資器材整備

・ 海洋調査能力として、海洋調査機器更新

・ 強固な業務基盤能力として、ヘリコプター搭載型巡視船など老朽船3隻の代替整備、人的基盤の強化・業務効率化

――などの経費として過去最大となる3177億円を要求しています。

無操縦者航空機の運用体制については、今回要求している4機を新たに増強し、今後9機体制となることでより多くの海域を同時に監視することが可能となり、海洋監視体制をより一層強化することとしています。

また、海上保安業務の効率的かつ効果的な遂行や省人・省力化を図るため、大型ドローンや生成AIなどの新技術の活用に向けた調査・研究のための予算を要求しています。

具体的には、6年度に実施した国産大型ドローンの飛行実証の結果、海上保安庁の業務ニーズである海難救助・捜索における先行投入、灯台・航路の状況確認、離島や遠方海域の海洋監視などの活用に対し課題があったことから、引き続き当庁の業務ニーズに適した機体や運用方法などについて調査・研究を行うほか、生成AIの海上保安業務への活用に向けて、実際の業務への導入効果をセキュリティの観点も含めて検証するなど、調査・研究を行う予定です。

さらには、将来に向けて、海上保安能力を着実に強化し強固な業務基盤能力を構築するための予算も要求しています。

具体的には、巡視船・航空機などのアセットを確実に運用するための運航費をはじめ、老朽化するアセットの計画的な代替整備や長寿命化、基地整備や教育訓練施設の拡充、人的基盤の強化・業務効率化、情報通信システムの強靭化を推進するためのものです。

その中でも人的基盤の強化・業務効率化については、先述した通り海上保安庁の重要な課題であると認識しています。

令和8年度予算概算要求においては、勤務環境改善に向け、海上保安部署などの女性用施設の整備、老朽劣化が著しい当庁宿舎の修繕に係る経費のほか、業務効率化のためのシステム構築、教育機関のICT(電子教材)整備による人材育成の高度化に係る経費などを要求しております。現場職員一人ひとりがやりがいを実感し、能力を十分に発揮できるよう、引き続き勤務環境の向上や業務効率化に取り組んでいきたいと考えています。

――海を取り巻く情勢が変化する中、組織としての課題も大きく変わってきているかと思います。最後に「平和で美しく豊かな海」を守る海上保安庁の業務遂行に向けた長官の思いをお聞かせください。

瀬口 このように、海を取り巻く状況が大きく変化している中で、四方を海に囲まれたわが国において、海運や漁業などは国を支える大きな要素を占めており、その舞台である海の安全・安心を確保する海上保安庁の仕事は非常に誇りのある仕事だと感じています。私は、海上保安庁の仕事の原点、存在意義は現場にあると思っており、まずは現場に立つ海上保安官一人ひとりや組織の能力を高め、「現場力の強化」を図っていくことが非常に重要だと考えています。

そして世界とつながる海において、海外との関わりを避けることはできません。そのため各国の海上保安機関との連携協力は重要なテーマになっています。現在、海をめぐる課題はグローバル化し、また複雑化しています。そのため、軍とは異なる法執行機関としての海上保安機関の役割や重要性は高まっており、国際協力や国際連携に尽力することで、この「平和で美しく豊かな海」を次世代につなげていきたいと考えています。

一方で、国内に目を向けると人口減少に歯止めがかからず、また働き手や若手の生活や人生、仕事に対する価値観が多様化しています。海上保安庁においても人材確保に向けて全庁一丸となって取り組んでいますが、それと同時に海上保安庁に入れば、家族を含めて安心して生活できる、仕事に打ち込めるといった職場環境、住環境を整えていく必要もあります。私としては海上保安庁の業務はもちろん、こうした「人を大事にする組織づくり」を「現場力の強化」とともに実施していきたいと思います。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年10月号掲載)