2025/10/16

ここでメタバースの活用事例をいくつかご紹介したいと思います。

まず教育分野です。ある学校法人が運営するオンライン中心の学校では、メタバースでのバーチャル学習を実現し、生徒は自宅からメタバース空間内の教室で授業を受けり、アバターを使って学校のイベントに参加するなど、アバター同士でのコミュニケーションが進んでいます。学びの多様化も背景に、同校の生徒数は広がりを見せています。

人手不足が深刻化する建設業でも活用が進んでいます。3Dレーザースキャナーで取得した高精度な点群データと確認申請に活用した3D設計データに基づきメタバース空間内に施行物を再現することで、検査担当者はリアルな現場には出向かず、アバターがバーチャルに入ってチェックする「メタバース検査システム」などが開発されています。

また医療分野においては、例えば医師がゴーグルを装着してARやMRの技術を活用することで、事前にスキャンした臓器の3D画像をさまざまな角度から視認したり内部までチェックしたりしながら、手術の訓練やサポートを行うような取り組みが始まっています。一方で、ある大学病院ではメタバース空間に病院内を精巧に再現したり、アバターを使って入院中の患者さんとぬくもりのある面会を実現するアプリなどを開発しています。

そのほか、大手百貨店ではクリエイターと協働し、メタバースで用いる自社オリジナルの3Dアバターを制作・販売するビジネスを行っています。また他の百貨店では、メタバース空間に店舗を作り、アバターを介して複数のユーザーが一緒にショッピングを楽しみ、アバターの着せ替えや試着なども出来るサービスを提供しています。このようなアバター関連のキャラクタービジネスの展開は、おそらく日本が世界で最先端だと思われ、海外からも大きな注目を集めています。

地方公共団体における行政サービスでの利活用も進んでいます。愛知県豊田市では、メタバース空間に相談やイベントなどの四つのエリアを設け、政策分野横断型の共通基盤として提供しています。民間企業と連携した不登校の生徒向けの支援イベントなども開催しています。将来的にはメタバース空間でより便利な行政サービスが利用できるようになるものと考えています。

またメタバース利活用のフロントランナーとして知られる神奈川県横須賀市では、メタバース空間内に市内の名所や見どころを再現し、アバター用のスカジャンなどご当地アイテムの無償配布や各種ツアーなどを行っています。リアルとバーチャルを連携しユーザーが両空間を行き来することで、リアルな観光客の来訪につながるようなさまざまな施策を展開しています。

そのほか、JR西日本が複数のメタバース・プラットフォーム上で提供している「バーチャル大阪駅」など、リアルとバーチャルを有機的に連携することで新たな価値創造を目指す取り組みが進んでいます。

メタバースは多様な分野で活用されており、特に「産業メタバース」と呼んでいるBtoBのサービスはかなり拡がっている印象です。一方、ユーザーが日常的に楽しむBtoCのサービス、例えば気軽に集まって日々のコミュニケーションを楽しむ「普段使い」の場としてのメタバースは、今後さらにさまざまなワールドが拡大していくポテンシャルを秘めていると考えています。

安心・安全なさらなる利活用へ向けて

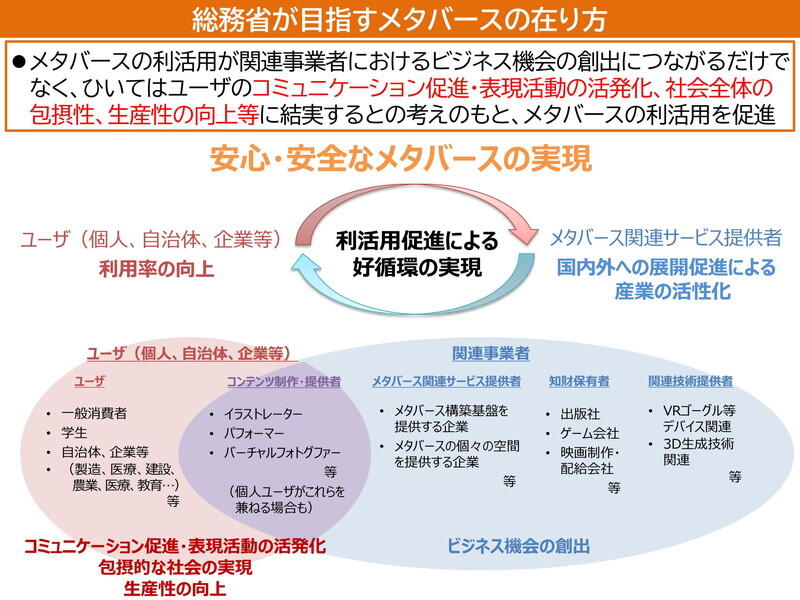

本年6月24日に開催された「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」では、「報告書2025」の骨子(案)について議論しました。そのポイントをいくつかご紹介したいと思います。

まずメタバースの市場規模の推計ですが、国内では25年の約9100億円から30年には倍以上の約2兆円に、全世界でみると22年と比べ30年には10倍以上の約5100億ドルへの成長が予測されています。

ユーザー動向をみると、これまで主要ユーザーは10代後半から20代の男性が中心と考えられてきましたが、コミュニケーションプラットフォーム「VRChat」やゲームプラットフォーム「Roblox」が大きな注目を集めている中、今後はユーザー層がより若年化し、一層多様化していく可能性があります。

また各種先端技術の活用も進んでいます。眼鏡のようなグラス型のデバイスが開発されていますが、これをかけることで、リアルタイムの会話をグラス上のディスプレイに文字起こししたり、外国語の翻訳を表示してくれたり、グラス越しに見た光景の解説情報をAIが表示してくれるような機能などが実現しつつあります。このようなデバイスが普及することでメタバース活用のユースケースも相乗的に拡大すると想定され、今後の開発・展開に大きく期待しているところです。

一方、懸念や課題も指摘されています。メタバースの利用拡大に伴ってユーザーの行動データがプラットフォーマー側に大量に取得・蓄積されることや、より没入感の高いサービスを提供するために、例えば新たなデバイスを使って目の動きや心拍数などの生体情報の取得・利用も考えられることから、そのような個人情報の適切な取り扱いがより重要になります。さらに、没入感の高いデバイスを装着した際にバーチャルとリアルの感覚の差異などによって、いわゆる「VR酔い」と呼ばれる不快感が生じやすいことも指摘されています。

他方で、医療分野を中心に、メタバースを利用することで人間の身体、感情、行動にポジティブな影響を与える事例も増えてきています。例えば、うつ病の治療といったメンタルヘルス分野のデジタル療法での活用事例のほか、疼痛の緩和などさまざまな分野での応用が考えられます。海外では四肢を負傷した退役軍人のリハビリに利用されているケースもあります。プラスとマイナスの両面をしっかり把握した上で、さらなる研究が期待される分野だと思います。

なお総務省では、「VR酔い」などの不快感の要因や効果的で社会実装の実現性のある対策を検証するため、「XRデバイスを安全で快適に利用できる環境整備に資する技術の実証事業」を実施します。公募の結果、7件の提案があり、情報通信研究機構(NICT)と京都大学のチームが委託先になりました。この事業の成果がメタバースの発展につながることを強く期待しています。

原則の更新と今後の課題

前述の通り、昨年「メタバースの原則(第1.0版)」を策定しましたが、研究会の「報告書2025」と共にパブリックコメントを実施した後、本年9月に「メタバースの原則(第2.0版)」に更新して公表予定です。これまで研究会では、さまざまなステークホルダーの皆さまからインプットをしていただきながら、最新のサービス、技術やデバイスの進展状況、国外のソフトローとの比較などの観点から検討してきたところです。公表後には、ぜひ「報告書2025」と原則の「第2.0版」をご覧いただければと思います。

また、この研究会の「報告書2025」の案では今後の課題をまとめていますので、最後に簡単に紹介します。まずは安心・安全なメタバースの実現に係る課題です。

一つ目は「「メタバースの原則」をベースにした国内外での共通認識の醸成」。国際的な議論、特にOECDでの没入型技術に関する原則策定などに引き続き積極的に貢献していくとともに、国内においても関連事業者の皆さまに「メタバースの原則」をより広く知ってもらうような取り組みの促進が重要です。

二つ目は「望ましい利用の在り方についての検討」。ネガティブな影響についてもしっかりと対応を検討し、関係省庁と連携しながら取り組んでいく必要があります。

三つ目は「生体情報等を含むマルチモーダルなデータの取扱いに係る検討」。デバイスから得られる情報がマルチモーダルでかつ機微なものとなっていく中、これらを安心・安全に取得・分析・活用していくため、実態把握や技術面での対応なども含め、今後の検討が期待される論点を示しています。

四つ目は「物理空間に対して仮想的に付加又は削除する情報の選択、表示に関する検討」。例えば眼鏡型のデバイスを装着したユーザーが自由に付加情報を表示しながら日常生活を楽しむ場合の物理空間上での安全確保や、フィルターバブルのような課題への対応など、利便性を確保しつつマイナスの影響を最小限に抑えるために関係者が効果的な方策を議論・検討していくことが重要です。

五つ目は「ユーザのリテラシー向上のための支援」。とても重要で深い検討が必要な課題だと思います。サービス提供側が設計・提供の段階から配慮を組み込む「プライバシー・バイ・デザイン」や、ユーザーの誤操作などを前提とした「フールプルーフ」、ユーザーの自発的な選択を尊重しつつ望ましい行動を促していく「ナッジ」の考え方など、バランスをとった複層的な対応が必要です。

六つ目は「マルチステークホルダーによる議論の場の構築」。総務省では、メタバースに関連する産学官の多様な関係者が集い、お互いの経験や知見を共有しながら議論する場を継続的に設ける必要があると考えています。

加えて、利活用に係る今後の課題としては、総務省が取りまとめる「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」の普及・更新や、メタバースに関する相互運用性の確保に係る検討などを明記しています。総務省では引き続き、安心・安全なメタバースの実現に向けて国内外での取り組みを推進していきます。ぜひ関心を寄せていただ

ければ幸いです。

(月刊『時評』2025年09月号掲載)