2025/10/21

――こうした現状を変革するため、政府は2023年に「船舶産業の変革実現のための検討会」を設置。翌24年には報告書が取りまとめられています。検討会ではどういった議論がなされ、また報告されたのでしょうか。

吉田 船舶産業における現状と課題を分析し、将来の方向性や方策を検討する場として23年5月に設置された「船舶産業の変革実現のための検討会」は、一年余りにわたり議論を重ね、24年7月に報告書が取りまとめられました。

検討会発足の背景、意図として、①今後、カーボンニュートラル船・自動運航船をはじめとする次世代船舶への転換が求められる中、世界的な船舶の建造需要の増加が見込まれる一方で、我が国船舶産業の技術・供給基盤は盤石とはいえず、急速な人口減少の中での人材確保という大きな課題にも直面。②我が国船舶産業が引き続き船舶を安定供給し国民の生活や経済を支えていくためには、生産性や稼ぐ力が高く若者を含む働き手にとって魅力ある産業に生まれ変わるためのこれまでにない変革が必要。そのためには、③我が国船舶産業が一体となって進むべき将来の姿・目標を設定するとともに、目標を達成するための具体的な方策を明確にすることが必要――がありました。

検討のポイントになったのは、協調領域と競争領域の線引きです。企業間の垣根を越えて協調できる部分はどこになり、またどのように連携していくのかなどについて議論を重ねてきました。

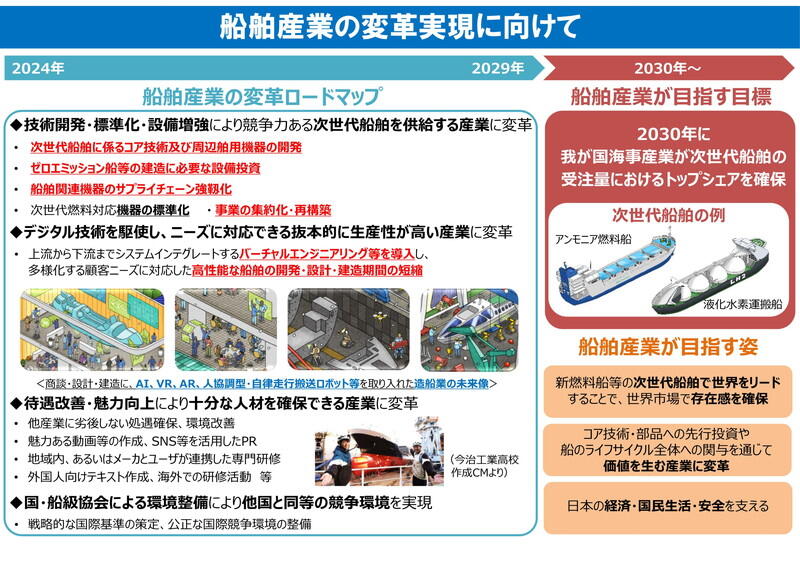

検討会では、「2030年に我が国海事産業が次世代船舶の受注における世界トップシェアを確保」することを船舶産業共通の目標として定め、30年までに何をする必要があるのかを議論しました。それが次世代船舶にかかる技術開発や標準化、建造設備の増強であったり、DX、いわゆるデジタル化による生産性の向上、人材確保に向けた待遇改善や魅力向上、そして事業の集約化や再構築を含む水平(造船間)、垂直(海運と造船、造船と舶用など)の連携――などです。

「言うは易く行うは難し」ではありませんが、当然、難しい問題も出てきます。例えば、どの分野であれば連携が可能かですが、既に確立している技術の連携を図っていくことは困難を伴うため、新燃料などの新しい分野、つまり未確立の技術・分野であれば連携も可能なのではないか。また協業・連携などについても取り組みは徐々に進んでいますが、次世代船舶などの新造船の設計は非常に複雑であることから対応できる多くの優秀な人材が必要となります。ただでさえ人材不足が顕在化している中で、専門性の高い人材を確保・育成していくには業界として連携、協働していく必要があるといった項目が報告書に盛り込まれました。

――具体的に連携が図れた実例、結果などがあればお聞かせください。

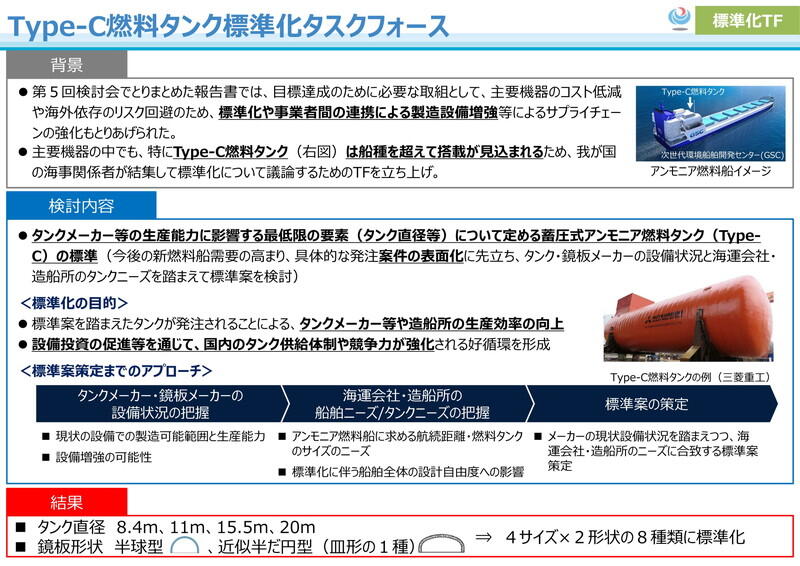

吉田 報告書では、目標達成のための必要な取り組みとして、主要機器のコスト低減や海外依存のリスク回避のため、標準化や事業者間の連携による製造設備増強などによるサプライチェーンの強化が取り上げられました。そのためテーマごとにタスクフォースを設置して検討を進めてきました。代表的な取り組みを挙げるとすれば、主要機器の中でも船種を越えて搭載が見込まれる蓄圧式燃料タンク(Type-C)の標準化を目指し、標準化タスクフォースにおいて造船、舶用、海運の業界関係者を交えて議論を展開、25年3月には8種類の標準を策定しました。

また、「将来の船舶需要予測検討」タスクフォースでは、海運、造船のみならず、商社や他省庁にも参加いただき、エネルギー基本計画などを踏まえた、将来における新たな貨物(液化CO2など)輸送のための建造ニーズについて検討し、25年6月に中間結果を取りまとめています。

――本年(25年)6月には、報告書に基づく取り組みの進捗状況をフォローアップするとして、6回目となる検討会が開催されましたが、どういったフォローアップがされたのでしょうか。

吉田 検討会で示されたロードマップ(船舶産業の変革ロードマップ)には、変革に向けた具体的な実施事項が記載されています。そのためフォローアップと位置付けられた今回の検討会では、改めて船舶産業を取り巻く現状に触れた上で、変革ロードマップに基づく取り組みの進捗状況や各タスクフォースの実施状況を確認しました。また、国産エンジンによるゼロエミッション船の開発・実証や商用アンモニア燃料船に関する実証、またゼロエミッション船建造促進事業の展開などを踏まえつつ、今後の進め方を検討しました。

船舶産業における経済安全保障と今後の展望

――最近は、経済安全保障の観点からの船舶産業における重要性が注目されていますが、改めてお考えをお聞かせください。

吉田 海洋国家であるわが国において、船舶産業の重要性は言うまでもありません。一方で、中国が近年建造量を急増させ、世界の建造シェアの過半を占めるに至る中、わが国では造船事業の撤退や人手不足などもあって、全体の建造量は減少傾向にあります。特に懸念するのは、わが国造船業の建造量が、20年を境に国内船主の発注量を下回る状況が続いていることです。このような状況が継続し、わが国の造船所が国内船主のニーズに量的にも質的にも対応できないというようなことになれば、結果としてわが国が他国の造船所への依存を余儀なくされる可能性も懸念されます。このような事態は、わが国造船業のみならず、海事クラスター全体の衰退につながりかねず、経済安全保障の観点から看過できない問題といえます。

この課題に対応するためには、産業復興に向けたサプライチェーンの強靱化やDX技術を活用した高度化・効率化、あるいは人手不足への対応もしっかりとしていく必要があります。言ってしまえば、わが国の造船業をいかに強くしていくか――に尽きる話ですが、高い技術力で安全・安心できる高品質な船を提供していくことで国際競争力の強化を図るというのは検討会で示された目標やロードマップとも合致しています。

海事産業を取り巻く状況が大きく変化する中で、経済安全保障については、改めて危機感を感じていますし、リスクも顕在化していますので、関係の皆さまとも連携しつつ、造船業の再興に向けた取り組みを早急に進めていきたいと考えています。

――世界有数の海洋国家でもあるわが国において、海事・船舶分野の変革は非常に重要な取り組みといえます。民間企業との連携など難しい点もあるかと思いますが、施策・取り組みの実現に向けた意気込み、また今後の展望についてお聞かせください。

吉田 繰り返しになりますが、船舶産業はわが国の海上物流、そして経済を支えている産業であり、安全保障、経済安全保障などの観点から、わが国において極めて重要な産業です。船舶建造におけるわが国のシェアは過去と比較すると低くなってはいますが、船舶産業が持つ技術や質は世界トップクラスであることは言うまでもありません。そうした中、カーボンニュートラルに向けた取り組みが本格化するなど産業を取り巻くステージが大きく変わろうとしています。だからこそ、今、この瞬間が変革に向けたターニングポイントだと思っています。産業を発展させ、世界に冠たる海事産業を復興させるタイミングだとも捉えています。DXの推進などによる生産性の向上、サプライチェーンの強靱化、人材の確保・育成――、そうした取り組みが実現できれば、海事産業はわが国を支える産業として将来に向けて確実に成長していくことができると考えています。

逆に、今、このタイミングで改革、発展に向けた取り組みが進まなければ産業として成り立たなくなる。衰退し、消滅してしまうのではないかといった危機感を持っています。だからこそ民間・政府がばらばらで独自に進んでいくのではなく、有識者も交えて産学官が一体となって現状を越えていく、変革の実現に向けて取り組んでいく必要があります。わが国の船舶産業が海事クラスターの一員としてこれからもしっかりと発展していけるように全力で取り組んでいきたいと考えています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年9月号掲載)