2025/10/21

世界的な海洋国家であるわが国において、船舶産業は経済や社会を支える非常に重要な産業といえる。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、海を舞台にした産業が新たな局面を迎える中、船舶の“脱炭素化”への動きや“人材”の確保・育成に向けた施策にはどういったものがあるのか。また安定的な国際海上輸送や海事・船舶産業の発展には海外に依存しない国際競争力と事業基盤の強化が必須となるが、そのための経済安全保障の在り方などについて国土交通省海事局船舶産業課の吉田課長に話を聞いた。

海事局船舶産業課長 吉田 正則氏

Tweet

わが国海事・船舶産業を取り巻く現状

――2050年カーボンニュートラルの実現に向けて多くの産業分野で変革が起こっています。なかでも海事分野においては「過去に例がない」と言われるほどの変化に直面しており、特に船舶産業では古くから化石燃料を用いていたこともあって変革の範囲は広域になっています。では改めて、船舶産業の重要性、そして産業を取り巻く現状と課題についてお聞かせください。

吉田 四方を海に囲まれた海洋国家であるわが国にとって海上物流は極めて重要であり、造船・舶用や海運をはじめとする海事産業は、わが国の海上物流、そして経済を支える上で不可欠な存在です。

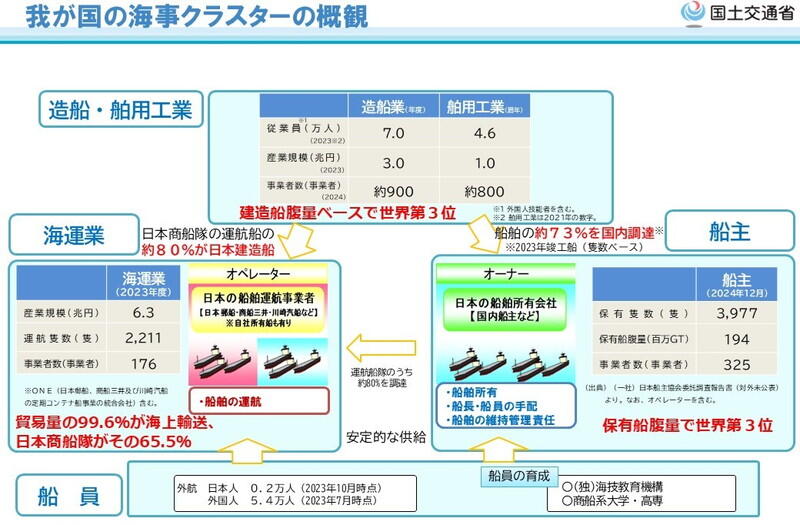

そして、わが国は造船、舶用、海運の全ての産業分野で世界トップクラスの実力・実績を誇っています。これは世界でも類を見ない特徴であり、これらの産業が海事クラスターを構成し、日本の経済発展に大きく貢献しています。その中でも、造船業や舶用工業からなる船舶産業は海事クラスターの主要プレーヤーとして、その発展を支えてきました。また船舶産業の多くは西日本を中心に全国に展開していますので、そうした地域の経済と雇用を支えているといった面も持っています。さらに、わが国の艦船や巡視船を建造しており、安全保障の観点からも重要な役割を担っています。

船舶産業を取り巻く状況として触れておきたいテーマの一つに海事分野の「脱炭素化」に向けた動きがあります。IMO(International Maritime Organization:国際海事機関)は、2050年頃までに国際海運におけるGHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出ゼロを掲げていますが、本年(25年)4月にIMOのMEPC(Marine Environment Protection Committee:海洋環境保護委員会)において、①燃料のGHG強度(GFI)の規制制度と②ゼロエミッション船等に対する経済的インセンティブ制度を含む海洋汚染防止条約改正案が基本合意(承認)されており、10月に予定されている会合で採択されれば、27年3月に発効することになります。このように海事分野における脱炭素化、カーボンニュートラルへ向けた動きは確実に、そして急速に進んでいますので流れに遅れることなく、国際的な主導権を取っていく必要があります。また、船舶建造量において、わが国は1970年代には世界シェアの半分を占めていましたが、80年から90年代に韓国が、その後に中国が台頭。2024年には中国が世界の建造量で過半を、船舶受注量では7割を占める状況になっています。この点については経済安全保障の観点、またわが国の海事産業の今後の在り方といった点からも十分な検討と対応が必要になってきます。

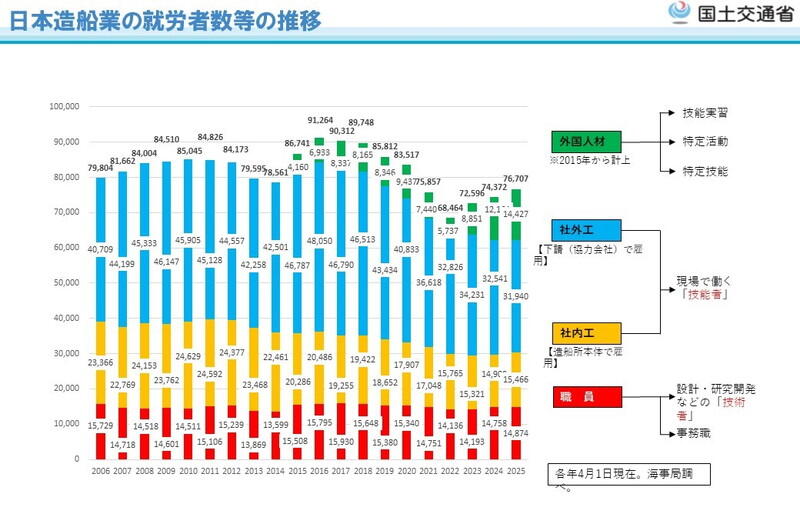

さらに触れておきたいテーマとして「人材」があります。造船業に従事する就労者は約7~8万人で推移していますが、日本人だけでみると10~11年頃が最大で約8万5000人。以降25年までで2割から3割減少しています。この部分を外国人材で補っているわけですが少子化に歯止めがかからない中、この人材不足への対応も大きな課題といえます。