2024/10/24

――先端技術に関しては近年、急速に展開しています。この状況に関する所感と、理研としての対応についてお願いできましたら。

五神 特に技術が急展開している分野が、量子、AI、先端半導体です。

まず量子についてですが、超伝導量子回路方式やイオントラップ方式による商用量子コンピュータが次々に登場し、量子コンピュータは今や使う時代に入っています。

理研において、2023年3月27日に国産超伝導量子コンピュータ初号機「叡」がクラウド公開され、外部からの利用を開始しました。

また、理研ではスパコン富岳と量子コンピュータ実機を連結させて、計算領域を拡大することに取り組むことにしました。

国産実機「叡」に加え、商用の超伝導量子回路方式のマシンとイオントラップ型マシンをつなぐ計画です。

量子古典ハイブリッド計算という新しい計算手法を確立するために、まずその基盤となるソフトウェアスタックの開発を行うプラットフォームを構築します。これは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援により、ソフトバンク、東京大学、大阪大学とともに取り組むものです。

しかし、量子コンピュータの真の実現においては、依然として高いエラー率が主な障害となっています。この問題を解決するためには、量子誤り訂正技術の発展が不可欠であると知られています。この技術は過去20年間、大きな進展を遂げてこなかったものの、最近になってエラーフリーの量子計算を行うための、量子ビットの誤り訂正コードやその実装の研究も急速に進んでいます。量子コンピュータが人類に与える新たな計算能力をどのように活用し、社会価値創造につなげるかという勝負が始まっているのです。

量子の可能性はまだその一部が見えてきただけで、もっと大きな未踏領域が広がっているはずです。そこにリーチするためには、今もう一度基礎を深掘りすることが重要であると私は考えています。

――半導体についてはいかがでしょう。

五神 半導体については、東大総長時代の2019年に、TSMCと東大が半導体の共同研究を進めるべく、トップ同士の合意により組織対組織のアライアンス締結を交わしました。日本の半導体技術は、かつて40ナノメートルプロセスで停滞していました。それに対して現在の半導体は高度化しており、先端半導体を使った製品を作れなければ、DXの主戦場では戦えません。そして、日本の企業は設計しても、試作できない、という状況でした。良いアイデアが浮かんでも形にならず、従って儲けようもありません。

これを打破するべく、日本の企業が設計したものを試作してもらえるよう、東大がゲートウェイになりTSMCと連携したのです。

その後、TSMCがつくばに研究開発センター、熊本に工場建設を始めたのは周知の通りです。

――生成AIもここ数年で劇的に進展しました。

五神 生成AIは膨大な計算を要します。それを動かすためには、低消費で高速に情報処理を行う先端半導体が不可欠です。

GPT-4規模の学習には、理研が擁するスパコン「富岳」を総動員しても丸一年かかるぐらいの計算が必要です。それに対し米国の「Aurora」などの後発スパコンはより機械学習計算を効率化できるように設計されています。

大規模計算の課題は消費電力です。低消費電力化は非常に重要で、先端半導体への期待は大きいです。

――23年の夏以降、推論計算に特化したチップが各社から相次いで発表されましたね。

五神 生成AIではモデルに質問を投げかけて答えを得るための推論計算が必要です。モデルの大規模化が進むと、この推論計算の負荷も急増します。

推論計算はユーザー数が増えるとリニアに増大していきます。

高度な推論計算チップは、エッジでの計算能力の拡大に直結します。

このようなエッジの知能化は、自動運転やロボットなど、ロボティクスの革新に繋がるはずです。単体のヒューマノイドロボットから、多数の知能機械が連携して動くという、フィジカルインテリジェンスとも言える技術領域が拡大していくはずです。これによって、半導体製造の後工程の完全自動化や、創薬・ライフサイエンスにおける実験の自動化など、人間を介さない効率的な研究開発や生産が可能になります。

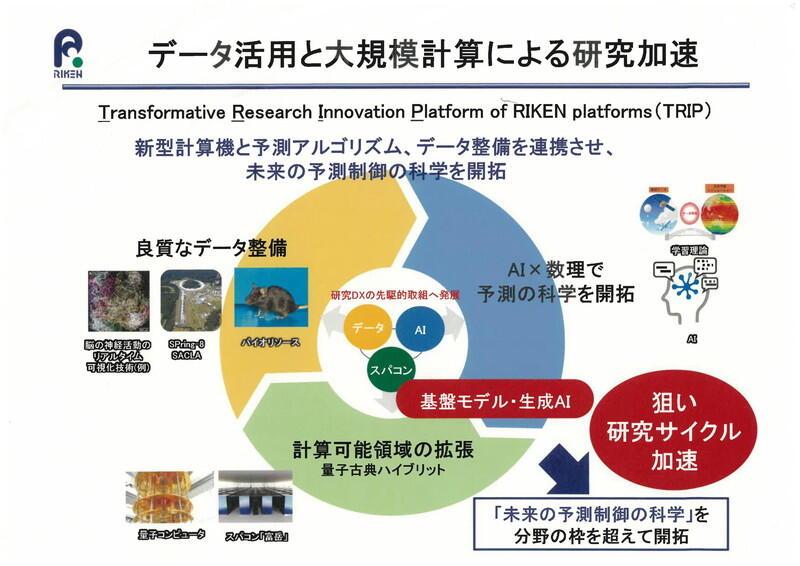

データ活用と大規模計算による研究加速

――日本ではデータに関して、作成、解析、活用の各段階が連携せず、個別分断しているとたびたび指摘されています。

五神 そうですね、私も理研の理事長に着任後、研究室を回りましたが、それぞれの分野において卓越した研究者がいるのに、うまく連携できていないように感じました。

そこで、理研では、23年度より、Transformative Research Innovation Platform of RIKEN platforms(TRIP)構想を本格的に開始しました。

理研には各分野で世界最先端の研究プラットフォームがあります。これをデータの取得、最先端のAIや数理科学を用いた解析手法開拓、スーパーコンピュータと量子コンピュータを軸とした世界最高の計算科学基盤の三つを連環させて、既存の分野やパラダイムを越えて科学をつなぎ、研究を加速するという仕組みです。

――やはり、研究の加速がもたらす利点は大きいということですね。

五神 パリ協定において採択された通り、2050年カーボンニュートラルを達成するということは、これまで社会に普及していたものの、環境制約に整合しない技術は今後使えなくなることも意味しています。当然、ビジネスにおいても必要とされません。つまり現在は、既存の価値軸が大きくひっくり返る転換点であるとも言えます。

例えば、脱炭素化の動きが高まると、石油由来のものは製造・使用できなくなり、石油化学が主流だった時代には見向きもされなかった研究成果が着目される可能性があります。これまで眠っていた研究成果を改めて見直し、改良を加えることで、社会課題の解決に貢献できるかもしれません。

AI for Science

――理研の24年度の取り組みの主たるポイントはどのような点でしょう。

五神 理研では23年度から開始したTRIPに、AI for Science として、生成AIの技術を導入し、より一層の研究加速を実現することを考えています。ライフサイエンス、物性物理、高分子科学など、世界をリードする最先端研究の現場で生み出される、高品質な実験データをもとに、AIを積極的に活用して、研究加速をはかります。

また、これは信頼がおけるサイエンスデータによって生成AIを構築するため、生成AIの原理解明、信頼性向上などにも繋がります。

これはScience for AI で、生成AIの新たな学理と技術の開拓に貢献することを狙いとしています。

――AIの信頼性が高まる、ということはどのような意味を持つのでしょう。

五神 AIの原理をより深く理解することで、AIを安心して使えるようになるということです。そうすることで、AIに関する懸念やリスクを払拭し、過度な規制を防ぐことが可能です。これは経済的にも非常に魅力あるテーマです。

生成AIではより大規模な計算資源が必要になるので、富岳で培った知見を動員する計画です。

また、生成AIでは大規模化、マルチモーダル化が一気に進みます。それに日本が乗り遅れないように理研のリソースを最大活用したいと考えています。

しかし、より重要なことは、このような研究サイクル加速と分野融合の促進によって、人類が抱えるグローバルな課題の解決に貢献することです。

それに資するユースケースを拡大し、日本の新たな成長の原動力にしていきたいと考えています。

研究の駆動力は〝発見の喜び〟

――若い研究者に対するメッセージも含め、研究のあるべき姿について一言いただければと思います。

五神 研究テーマが難題であるほど、挑戦する作業が楽しいもの、エキサイティングなものでなくてはなりません。そのドライビングフォース(駆動力)は何かというと、発見の喜びです。つまり、研究は楽しいと感じるキュリオシティ・ドリブン(好奇心)を常に保持し続けることが大切です。理事長就任後、各地の研究センターを廻ったのですが、理研の研究者たちが自分の研究を生き生きと語る状況がとても素晴らしく、それが研究への原動力であると実感しました。

ただ、一方で大学などでは目を輝かせて研究している人の数が減っているように思えてなりません。キュリオシティ自体を失っている人が増えているのではないか、この点に大きな危機感を覚えています。それ故にこそ、理研としてはワクワクするような研究成果を内外に発信し、科学の面白さを伝えていくことが重要だと考えています。

――そうしますと、国に対するご意見や提言としては。

五神 優秀な人材が〝知の創造〟に携われるよう、研究者をエンカレッジするような政策が望まれます。私自身の経験としても、やはり〝研究は楽しい〟、その一言に尽きます。好奇心を持って研究に打ち込む学生や研究者に接すると、私自身が元気になります。

同時に、産業界との連携も極めて重要なポイントです。この点に関しては近年、理研と産業界との連携において、課題解決ではなく今後のビジョンづくりから一緒に協力して創りだすという、今後のモデルとなり得る大規模プロジェクト事例も増えてきていますので、明るい希望を感じています。ぜひ産業界とWin-Win になるような連携を進めていきたいです。

――これは非常に勇気づけられるお話ですね。本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2024年2月号掲載)