2025/10/10

では、リスク分散の意味も込めて地方に住むようにできるのか、しかしそれがなかなか難しい、という現状を克服するところから地方創生は始まります。

例えば、現住所とは別にもう一つ地方に家を確保する二地域居住はどうか。実際に二地域で家を保有するまでには至らなくても、いざというときに備えて準備できるような態勢づくりも必要ではないでしょうか。両地域で居住する比率が均等でなくてもよく、普段は東京で暮らし週末は地方に出向いて地元の行事などに参加したりする、いわゆる〝関係人口〟としての在り方を模索するのも一案です。さすがに都心と地方、両方に住民登録するのは困難としても、関係人口であれば可能性があるのではないか、その制度、手続き面について現在検討を進めているところです。ともかくもこうした新たな住まい方、何らかの形で地域とのつながりを持つという考え方、それが重要だと思います。

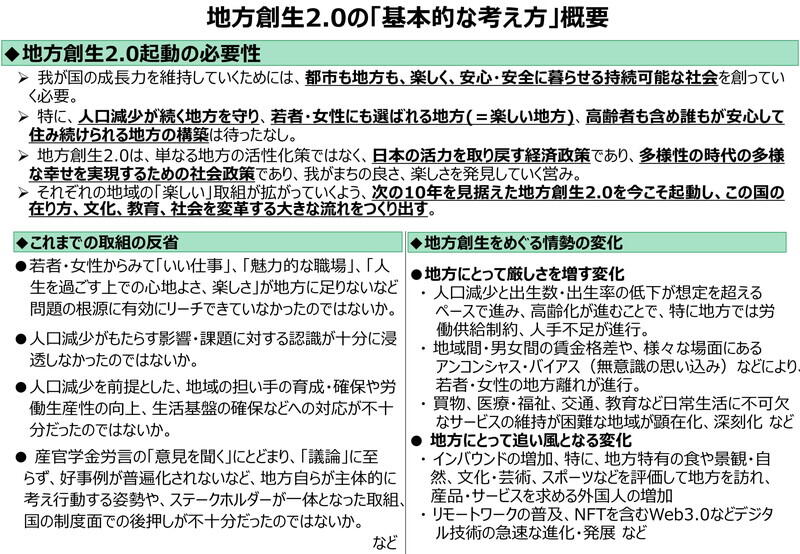

いま進めている地方創生2・0は、これまでの政策の反省点も踏まえ、前述のアンコンシャス・バイアスの解消なども含めて、新しい発想や観点に立った対策を打ち出そうとしています。

年頭所感で石破総理は〝楽しい日本〟を掲げました。メディアからは概して反応が良くありませんでしたが、前述の通りコロナ禍による閉塞感、地元で将来を過ごすことへの忌避感等、個人のマインドのありようが社会動向に反映される比重も小さくないと私は捉えています。少なくとも現在が楽しく感じられ、未来に向けて希望が持てるようでなければ、活力ある社会の実現は望めないのでは。総理の年頭所感後、私も職員に楽しく地方創生に取り組んでいこう、と声をかけました。新しい地方を創るんだ、というワクワクする気持ちをもって、地方創生2・0を進めていく必要があ

ります。

考え方の基本的な柱となるのは、①安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生、②東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散、③付加価値創出型の新しい地方経済の創生、④デジタル・新技術の徹底活用、⑤「産官学金労言」の連携など国民的な機運の向上、の5本です。

具体的には、地域に仕事が無いことも東京に出てくる主因ですので、例えば第一次産業においてもデジタル技術を駆使するなど従来型の働き方を改め、魅力ある農林水産業を再構築していかねばなりません。自動運転など新技術を普及させ、地元で暮らす上での不便を解消していくことも不可欠です。

そして何より、地域の皆さま全員で地方創生を考えていく、これがとても重要です。やはり中央からの政策立案ですと、何かと東京目線の考え方になり、それが理想論の地方適用を求める傾向になりがちです。ならばむしろ、地域の皆さまが課題解消を求めて新しいことにチャレンジする、仮に失敗してもそれを一つの共有すべき経験として包括的に受け入れる、という考え方もアリだと思います。そうした新たなチャレンジへの支援制度創設も考え始めているところです。また地域において会議体を持つときは、従来型の男性シニア層中心の構成ではなく、ぜひ女性や若者の参加を促し、多様な意見で議論される場であることが求められます。

新地方創生交付金の活用を求む

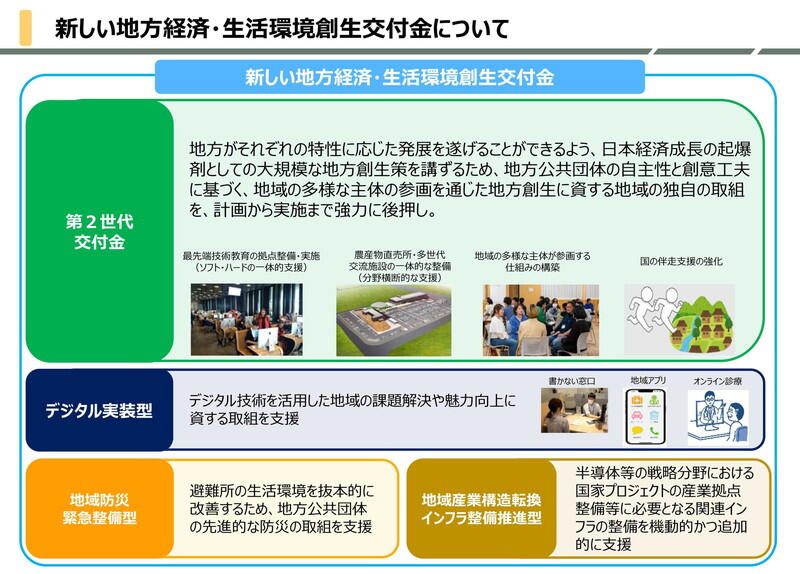

この6月を目途に、「地方創生2・0」の取りまとめが最終段階に差し掛かっていますが、それに先立ち今般、新地方創生交付金こと「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が創設されました。令和7年度当初予算として従来の交付金から倍増の2000億円、昨年末の6年度補正予算で1000億円、計3000億円で地方創生の推進を図ります。

実は、従来の地方創生交付金は使い勝手の悪いことが問題でした。すなわち補正で措置された予算は単年度で使い切らねばならないという原則があり、例えば道の駅の新設に向けて予算を交付しても、それは1年限りで使い切り2年を超えてはならない、従って計画によっては大規模な構想でも1年以内に全て完成させねばならない、という無理難題が常態となっていたのです。また、限度額にも上限が設定される、ソフトとハードは別々に予算申請する等々、いろいろな制約がありました。

それに対して新地方創生交付金では、複数年にわたる予算消化を可能としたほか、ハードとソフトを一体的に整備できるように改めました。これによって道の駅であれば構造物だけでなくそこで働く人の人材育成や販売に向けたプロモーションなども、同じ予算で措置できるようになります。またアクセスする道路の整備など、これまで国土交通省の予算枠で措置された施策も、この新地方創生交付金で手当てすることが可能となりました。さらに、デジタル実装や地域防災緊急整備、半導体など国家プロジェクトの産業拠点整備に要する関連インフラ等、分野に応じた支援プランも取り揃えています。

一言で申せば、この新地方創生交付金は、およそ〝できないことがない〟霞が関きっての交付金だと自負しています。と同時に地域が、ソフト・ハードをどう組み合わせて予算を有効活用すれば活性化に資するのか、この機会にぜひ議論を深め、目指すデザインを形にしてもらえればと思います。すでに4月上旬時点で2200億円ほどのさまざまな事例を採択しており、二次募集も含めればおそらく使い残しが発生することはないでしょう。ただ今後の採択は狭き門となることが想定されるので、より一層、地域の皆さまが工夫を凝らしてもらえるよう期待しています。

そしてこの場合、自治体だけではなく民間の方々もともに考え、ぜひアイデアを供出してください。この地方創生の交付金は間接補助も可能であり、民間の整備に対し地方自治体が予算を出せば、その額の半分を国が分担するという仕組みになっています。この制度は余り知られていないようですが、柔軟で使い勝手が良いのでぜひ活用していただきたいですね。

地元名産の確かな継承を

実際に採択された先行事例の中には、非常に注目すべきモデルケースもあります。福井県のあわら温泉の取り組みなのですが、本来ライバル同士であるはずの各旅館業者さん同士、それぞれの旅館の空室状況や単価等の情報を共有して、端境期にはどういうプロモーションを行うことが効果的か話し合う、さらには温泉街の広場を整備し散策できるようにして、温泉街全体の魅力向上と賑わい創出を図っています。

こうした取り組みが各地、他の分野にも徐々に広がりを見せており、例えば農業などでは高齢化した生産者が有するノウハウを、他の若い生産者や地域全体で伝承していく等の活動が進んでいます。これは伝統工芸などについても同様で、新規商品開発もさることながら、地元ブランドの農産物や特色ある名産品づくりなどの後継が途絶えることのないよう、人材育成も含めて継承を図っていかねばなりません。新地方創生交付金では、既にそうした事例も採択されています。また産物だけでなく、体験で魅力を発信し、二地域居住等に誘うという自治体のプロジェクトも活発化しています。

また2016年から始まった企業版ふるさと納税も実績は着実に増加しており、現在は約9割の自治体において活用されています。令和7年度税制改正で、さらに3年先の9年度まで延長・有効になりました。徳島県神山町では企業版ふるさと納税を使って、テクノロジーやデザインを学ぶ高等専門学校を開校しました。さらに、地域の雇用を促進する観点から、企業が地方へ移転、あるいは地方の地元企業が事業を拡充する場合、税額控除や特別償却される制度を設けており、これまで事業件数755件の実績を数えています。その他、実際に東京圏から地方へ移住した場合に対し、新地方創生交付金で支援措置を講じています。

実際に地方への移住を図る時、住まいはどうするのか。他方、地方では空き家問題が深刻化しており、何とかこの両課題を解決する方法が無いか模索する動きが進んでいます。長野県茅野市では、AIを駆使して空き家の地権者に対し資産価値推移のシミュレーションを行い、売却や譲渡を促す取り組みを始めました。潜在的な取得希望は少なくないそうなので、移住や関係人口、二地域居住促進への一つの糸口になるのではと期待されています。もちろん冒頭で述べた通り、医療、買い物、交通等の生活インフラの問題も対応していく必要があります。

このように、移住や二地域居住促進に向けては、利便性や制度だけでなく、マインドや心のバリアーのような点も含めて、より地域全体の受容性を高めていくことが重要だと確信しています。別荘地として開発されてきた地域では、すでに東京圏から移住してきた方々らによる新しいコミュニティもつくられつつあり、もともとの住民とも融和しているとか。地方を取り巻く状況は年々変化していますので、将来を見据えて地域ならではの工夫を凝らし、魅力の発信に努めていただくことを期待するとともに、国としても引き続き応援していきたいと思います。

(月刊『時評』2025年6月号掲載)