2025/09/16

生成AIについては、生成AIを利用した発明に関する検討も課題となっています。現行の特許法では、日米欧とも発明者は人間が対象とされ、機械やAIは発明者にはなれません。しかし、創薬などの発明過程にAIを活用するケースが増えているのも事実です。このようなケースで、例えば創薬に利用したAIを開発した人は、薬の共同発明者になれるのか、という新たな問題が発生しています。

発明を促進するには、インセンティブを確保するため、生成AIの利用者のみならず、生成AIの開発者にも特許権を共有させることが必要になります。そこで、AI開発者が発明に具体的貢献をしているならば共同発明者として扱う方向で、特許庁において議論が進んでいます。米国でも同様の審査ガイドラインが発出されています。

また、現行の特許法は、日本国内において特許権の効力を有するという「属地主義」を取っていますが、これを形式的に解釈すれば、サーバが海外にある場合には侵害に当たらないとされるおそれがあります。仮に、海外に置かれたサーバを通じて日本の特許権を侵害するクルマの自動運転プログラムを動作させたときに法的に咎められることがないとすれば、特許権の意義が失われ、産業競争力に影響を与えかねません。

この問題については、海外からのサーバ利用でも日本の特許権を侵害したものと考えるとの最高裁判例が出されたため、これを明確化する特許法改正が検討されているところです。

さらには、現行の意匠法では、原則として有体の物品のデザインを登録対象にしていますが、インターネット上では、Vチューバーのコスチュームや仮想モールのファサードなど、画像上に表現したアイテムの取引が盛んになっています。

こうした国内市場規模が急拡大しているメタバース(仮想空間)におけるデザイン保護として、意匠法改正も議論の対象となっています。

このように、AI・デジタル時代の産業財産権法は、課題が次々に表出している状況です。

19年ぶりの「新たな国際標準戦略」策定

次に、各論の二つ目「新たな国際標準戦略」の策定・ルール形成の推進についてです。

近年、国際標準やルール形成に対する主要国の感度が非常に高まり、米・中・EUは相次いで国際標準戦略を打ち出しました。中国は国際標準によって「一帯一路」を推進し、分断リスクを乗り越えること、EUでは規範的な価値を国際標準に取り込んで戦略的優位性を確保していくこと、米国では安全保障の観点から標準化政策に推進することなど、それぞれ固有の問題意識が反映された戦略となっています。特に近年は、経済安全保障の側面が重視されています。

わが国としても、こうした情勢変化を踏まえ、日本なりの国際標準戦略を策定することが不可欠です。そこで、2024年5月、国際標準戦略部会を新設し、19年ぶりの国際標準戦略策定に向けて議論を続けてきました。現在、戦略策定に向けた最終段階に入っているところです。

国際標準獲得には、何より担い手の強化が欠かせません。企業やアカデミアにおいて研究開発の段階から標準化を視野に入れること、標準化に関する専門人材を育成すること、認証機関の役割を強化すること、国際会議等のネットワークを強化するなどが構想されています。

また、今回の戦略では、17の「重要領域」と、その中からさらに環境・エネルギー、防災、モビリティ、食料・農林水産業、バイオエコノミー、量子、情報通信、デジタル・AIを対象とする八つの「戦略領域」が選定されたのもポイントです。それぞれの領域・分野ごとに、日本の強みを反映させつつ、数値目標を含めた戦略を立ててフォローアップを図っていきます。

今回の戦略では、従来の市場獲得やイノベーション促進に加えて、経済安全保障を組み込むことも非常に重要です。重要領域・戦略領域は、経済安全保障の観点を反映して選定されたものです。

日本発の技術でのルール形成を推進し、あわせて経済安全保障への貢献により、社会課題解決を主導し、市場創出を実現する。こうしたナラティブを「新たな国際標準戦略」を通じて発信したいと思います(令和7年6月3日の知的財産戦略本部で「新たな国際標準戦略」が決定されました)。

コンテンツ産業は今や日本の基幹産業です

最後に、各論の三つ目「新たなクールジャパン戦略」の推進・コンテンツと地方創生の好循環についてです。

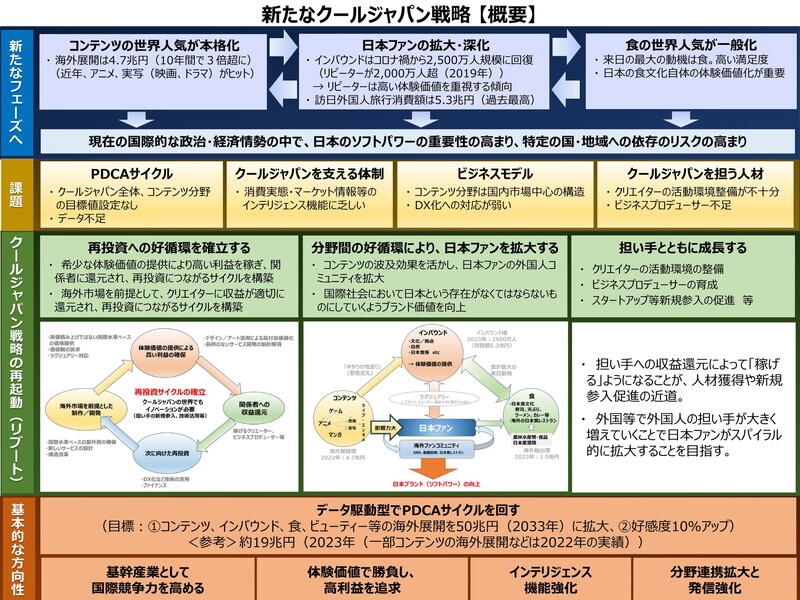

冒頭で述べたように、わが国の競争力が低下する一方、実は日本のコンテンツ産業やインバウンドを含めたクールジャパン関連産業は右肩上がりで大きく発展しており、対日好感度などの国家ブランドは世界トップクラスです。そこで、この分野のさらなる成長を目指すべく、24年6月に、コンテンツを柱とする「新たなクールジャパン戦略」を策定しました。

日本のコンテンツ産業はもはや基幹産業と言っても過言ではありません。日本由来のコンテンツ産業の海外売上高の規模は、23年時点で5・8兆円に及び、自動車の20兆円に続く2位に位置しています。少し前まで鉄鋼産業や半導体産業の後続に付けていたのですが、今では鉄鋼の4・8兆円、半導体の5・5兆円を抜き去りました。

この背景として、世界のコンテンツ市場が年率ほぼ5%、円換算で16~17兆円規模で拡大していることがあります。特に中国、米国の成長が著しく、関税のかからないコンテンツ輸出は今後も非常にポテンシャルが高いと言えるでしょう。

コンテンツの主軸となっているジャンルは、第一に家庭用ゲームで3兆5942億円、第二にアニメが1兆7222億円で続きます。両分野は市場構成の中で高い比重を占めるだけでなく、前年度と比べても大幅増を記録しています。特に、アニメは国内よりも海外市場の売り上げの方が大きくなっており、輸出産業として確立しています。

漫画は海外売り上げが3200億円ですが、これを原作としてアニメやゲーム、キャラクターグッズなどに応用されますから、非常に重要なコンテンツ分野です。

実写映画も健闘しており、製作本数で見れば年間約600本で、近年成長著しい韓国や映画大国フランスを上回る世界第4位。こちらもポテンシャルは高いと見られています。

音楽は他分野に比べて規模はまだ小さいものの、近年、配信を通じて70・80年代の「シティポップ」が海外から注目を集めています。また、自作の曲をボーカロイドに歌わせて動画サイトにアップする、すなわちアマチュア作家が日本のテクノロジーを使ってデビューするというイノベーションが起きるなど、さらに拡大の機会があると思っています。

クールジャパン、2033年に海外展開50兆円を目指す

この「新たなクールジャパン戦略」では、コンテンツ、インバウンド、食、ビューティー等、各分野総計の海外展開などの経済効果を23年の19兆円から、33年に50兆円を目指す目標としています。さらに各種アンケート等の調査により、日本の好感度10%アップを図るという目標を立てました。

そのうちコンテンツ分野は、33年までに海外市場規模20兆円を目指します。これは石破総理の今年の通常国会での施政方針演説において改めて言及されました。チャレンジングではありますが、同時に十分到達可能な数字です。

具体的な取り組みとしては、クリエイターに対しスキルに応じた処遇を確保すること、国際水準ベースの労働環境を整備すること、日本独自の商慣習の見直し等により、コンテンツ産業が魅力的な仕事となるような環境を作ることが、優秀な人材を惹き付ける面でも不可欠だと捉えています。

咋年12月、「新しい地方経済・生活環境創生本部」が決定した、地方創生2.0の「基本的な考え方」の主要な柱の一つである「付加価値創出型の新しい地方経済の創生」において、「地域におけるクールジャパンの推進による付加価値創出」の推進が位置付けられました。

例えば、地元に映画やドラマのロケ、アニメの舞台を誘致して、その結果作品がヒットすれば、いわゆる〝聖地巡礼〟の形でファンが国内外からゆかりの地を訪れるという効果が期待されます。こうした〝アニメツーリズム〟に関して「訪れてみたい日本のアニメ聖地」88カ所が選定されており、人気の聖地には多数のファンが訪れています。インバウンド観光客のうち、潜在的なアニメツーリズムの規模は、16年時点で260万人、国内消費4000億円と試算されています。

今後は、より多くの人を呼び込めるようミュージアムなどの拠点づくり、コラボ商品の開発など、コンテンツを基点にクールジャパンを地方創生の好循環につなげていく、こういう発想がさらに求められていくと思われます。

いくつかの地方自治体では、漫画・アニメ・ゲーム関連の拠点づくりや、地域間連携によるアーカイブ機関等のネットワーク化が進んでいます。われわれとしても、こうした地方の動きを支援し、さらなる活性化につなげていきたいと考えています。

(月刊『時評』2025年7月号掲載)