2025/09/10

このクラウドネットワークを、政府など公的機関が運用する情報システムの基盤として整備するのがガバメントクラウドです。厚生労働省にはハローワークシステム、国税庁には国税システムなど各府省ではさまざまなシステムが運営されていますが、これらも今後の更新時期にあわせてガバメントクラウドに順次移行して安全に効率良く運用していきます。

ガバメントクラウドを整備する以前から、情報システムの基盤整備は取り組まれていて2013年にはオンプレですが第一期政府共通プラットフォームを整備して60以上の国のシステムを載せていました。その後20年に第二期政府共通プラットフォーム(二期PF)を整備しましたがここではクラウド技術を利用しました。その二期PFの運用終了時期が28年度末に迫っていますので、二期PF上のシステムは、順次、ガバメントクラウドに移行させていきます。

ガバメントクラウドは高度なセキュリティ対策、大規模災害対策、行政サービスを柔軟に迅速に立ち上げ可能とするために、必要な技術要件を設定して21年度から調達して運用しています。要件は、稼働率99・99%という高い可用性。データは国内で保管すること、政府情報システムのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録していること、データセンターは地理的に離れた日本国内の複数の地域に設置すること、クラウド事業者は利用者の情報にアクセスできないように制御すること、等々です。

23年度の調達ではベンダー等に対する市場調査の結果も考慮して、それまで単独社の提案しか受け付けていなかったところを複数社による共同提案や、申請時点では要件を満たしていなくても25年度末までに要件を満たすならば条件付きで認めることとしました。結果として、さくらのクラウドが条件付きではありますが国産クラウドとして初めて新規に選定されました。各事業者とも独自の特長や強みがある中で、デジタル庁としては経産省のクラウド開発支援施策や厚労省のリスキリングの人材支援制度とも連携しながら、ガバメントクラウドの安定的な運営に努めていきます。

サイバー攻撃ブロックの実例

クラウドの利点として、セキュリティ面に強みがあることを前述しましたが、図らずもそれが実証される事例が24年10月に発生しました。

この日、外国からのDDoS攻撃、すなわち大量のアクセスが送信されるサイバー攻撃によって、全国の地方公共団体でホームページが見えにくくなるというシステム障害が発生しました。しかしながら、東北6県および新潟県内の市町村ではこの攻撃を防御し、ホームページ閲覧に対する影響は確認できませんでした。これらの地方公共団体はいずれも、ガバメントクラウドで提供されている自治体セキュリティクラウドを導入していました。ガバメントクラウドのセキュリティ対策によって攻撃を回避できた例の一つです。

地方公共団体の情報システムの標準化とガバメントクラウド移行

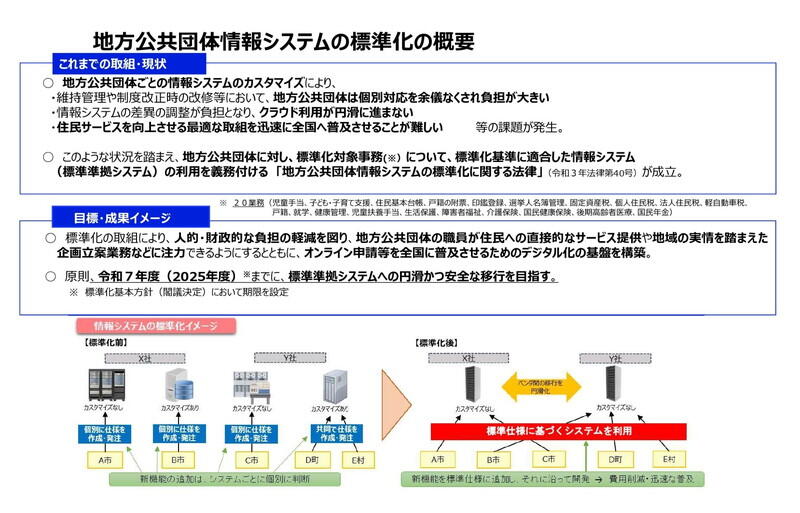

日本には約1740の基礎自治体がありますが、基本的な業務、つまり各種行政手続きや手当の支給、届け出の受け付け等の行政事務は、基礎自治体の別を問わず、かなり共通しています。そして今、地方公共団体における情報システムの標準化の推進が、目下の大きなテーマとなっています。

その背景には、いわゆる2040年問題への対応があります。少子化人口減を背景に、40年段階では地方行政の職員数が今より大幅に減っていると想定されることから、例えば現在の職員数が将来的に仮に半分くらいになっても、必要とされる行政サービスを維持する、それを可能とするシステムや業務体系を構築し省力化と高効率化を進めておくことが求められています。

情報システムの標準化によって、どのように業務が効率化されるのか。例えば突発的に国の制度が大きく変わる際に、その都度地方公共団体が各自で既存の情報システムの改修内容を検討しなくても国が標準化基準を策定または変更することで対応できれば、各地方公共団体における仕様書作成等の労力やコストの縮減が見込まれます。また標準化によってデータ形式を揃えておくことで、さまざまな分野のデータを連携させることも容易となり住民ニーズに応えることができ、利便性が大幅に向上します。これらの各種利点を勘案し、地方公共団体の基幹業務の情報システム標準化が進められるとともに、努力義務でありますがガバメントクラウドへの移行も進められています。

この地方公共団体の情報システムの標準化は原則として25年度末までに移行完了を予定しています。また、一部のシステムはさまざまな理由で移行が26年度以降にならざるを得ない地方公共団体があります。現在、標準化並びにガバメントクラウドへの移行に向けて多くの地方公共団体ではシステム調達やシステム移行に伴う業務見直しなどで大変忙しくされていますし、またベンダーは多くの移行作業が短期間に集中することによる要員の手配などで大変苦労されています。規模の小さい地方公共団体では限られた職員で多くの業務を担当されていますので、われわれとしてもまだまだ十分ではないですが引き続き伴走しながら対応していくことを心掛けております。

また標準化およびガバメントクラウド移行は、国・地方公共団体・事業者が協力して取り組みを進めてきていますが、移行後のシステム運用経費について地方公共団体から大幅に増加するという意見をいただいています。クラウドに移行しますのでシステム運用時間や計算容量などを適切に設定したり、システム監視の一部を自動化するなどクラウドのメリットを生かすことで運用開始後において一定程度改善できる部分がありますし、先行して標準化し、ガバメントクラウドに移行してシステムの本格運用を開始している地方公共団体の事例なども共有して参考にするなど、県やベンダーなどと協力して引き続き取り組んでいきます。

今後は準公共分野への拡大を

また、昨年末、ガバメントクラウド関連法を改正して、国以外の地方公共団体や関連機関の公共情報システムについても、ガバメントクラウドを利用して運用することの検討に努めていただくこととしています。現在、地方公共団体の基幹業務の情報システムのガバメントクラウド移行が進められていますが、今後は介護や教育などの準公共部門でのガバメントクラウド利活用も想定しています。

これからの主な検討課題として、まず前述の通り準公共分野においてガバメントクラウドの利用を促進して、裾野を広げて、重要な準公共情報サービスを高度なセキュリティ対策で安全に運用するとともに、利用者のニーズに迅速に応えて情報システムを柔軟に、適切に、改修や整備を行い利便性を向上させていくことを考えています。また、クラウドのメリットを十分に引き出すためには、ソフトウェア開発をするベンダーがクラウド技術や新しい技術を活用してクラウドに最適なソフトウェアを開発する「モダン化」を進める必要があると考えています。公共SaaS(ガバメントクラウドを利用環境として、公共・準公共分野に該当し、制度官庁が標準仕様を定める情報システムをSaaSとして構築したもの)の提供もその取り組みの一つだと思いますし、モダン化に取り組む事業者への支援も進めます。

さらに、利用者がクラウドの運用状況を常に確認して随時運用方法を改善していくことでクラウドのメリットをさらに生かすことができるように、クラウドを良く理解した人材が利用者側にいることも重要です。そのような人材育成支援も引き続き取り組んでいきます。

ガバメントクラウドは、国が安全で使い易いシステム基盤を整備し、その上で各省や地方公共団体、各関係機関が公共情報システムを構築することで、高度なセキュリティが確保されるとともに大規模災害対策にもなることに加え、その基盤上で地方公共団体等に対してさまざまなニーズに応える情報システムを迅速に柔軟に提供できるようにするための一大事業です。この基盤づくりに向けて、デジタル庁は現在、全力を注いでいます。

(月刊『時評』2025年8月号掲載)