2025/09/10

デジタル庁は、国や公共機関などが運用する情報システムの基盤としてガバメントクラウドを整備し運用している。さらなる行政事務の効率化やセキュリティ強化のため、各府庁が運用する情報システムのガバメントクラウド移行を進めるとともに、2025 年度末の地方公共団体の基幹業務の情報システムについても標準化とガバメントクラウド移行を進めている。国・地方行政の大きな転換期を迎えた今、布施田英生統括官に推進の意義と最新状況を語ってもらった。

前・デジタル庁省庁業務サービスグループ統括官

(省庁業務サービスグループ長)

現・総務省国際戦略局長 布施田英生氏

Tweet

社会全体のデジタル化を進める

まず、デジタル庁の設立の経緯や業務からお話しします。2020年9月、コロナ禍においてデジタル化の遅れによる問題が顕在化した中で、社会のデジタル化を進める総理指示をいただき、半年後の翌2月にはデジタル庁設置法案を含むデジタル改革関連法案が国会に提出され5月に成立・公布、そして総理指示から一年後の21年9月にはデジタル庁発足という凄いスピードで設立を果たしました。

当時はコロナ禍で、緊急事態宣言や自粛要請という状況下、対面による申請や書面による手続きを求める行政サービスの非効率性や、外出や出勤が制限されながらも安全で簡単にテレワークができる環境がなかったり、多くの学校が休校する中でオンライン授業も十分でなく、さまざまな場面でサービスが停滞し不具合が生じるなどデジタル化の遅れによる問題が顕在化しました。それに対して20年9月のデジタル改革関係閣僚会議において総理から、デジタル庁を創設して国および地方公共団体のシステムの統一・標準化を行うこと、マイナンバーカードの普及促進を一気呵成に進めること、行政手続きのオンライン化を図るとともに、国民がデジタル化の利便性を実感できる社会をつくっていくこと等々のご指示がありました。また、官民を問わず能力の高い人材を結集して、強力な司令塔機能を有して社会全体のデジタル化をリードする組織としてデジタル庁を設置することも指示されました。

こうした背景の下、設立されたデジタル庁は勧告権を含めた総合調整機能を有し、国の情報システム全体を統括・監理し、各府省が共通的に利用するシステムおよび国民生活や経済活動で必要となる認証基盤や共通サービスをデジタル庁内のエンジニアを活用しつつ自ら整備し運用するなど強力な組織となりました。

設立してから未だ3年半ですが、マイナンバーカードは国民の約75%まで普及し、行政オンライン手続きの接点となるマイナポータルには約7880万件のアカウントが登録され、コンビニ交付は年間3000万回以上利用され、目視規制などのアナログ規制も9割以上を見直すなど、社会全体のデジタル化を進めてきましたし、今後も引き続き取り組んでいきます。

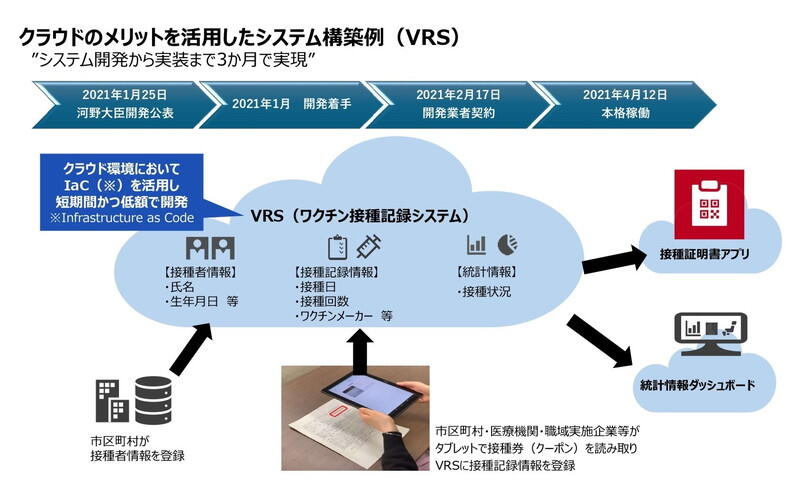

短期間で開発リリースしたVRS(ワクチン接種記録システム)

ではお題のガバメントクラウドに入る前にクラウドネットワークについて。1997年にクラウドコンピューティングの概念が提唱され、2006年には当時のグーグルCEOであったエリック・シュミットが、「データサービスやアーキテクチャは雲のような存在であるサーバー上に存在し、ブラウザやアクセス手段、デバイスによらず雲にアクセスすることができる」と発言して注目を集めました。以後、米国企業によるクラウドサービス提供が世界的に進みました。

クラウドはオンプレミス(自らの施設内に情報インフラを整備し運用管理するもの)に比べ、高度なセキュリティ対策をクラウド事業者が講じるとともに、システム構築もコードの設定だけで済むなど容易で、利用料が従量課金であり、迅速性や柔軟性に優れるなど幾つもの利点を有しています。

これらクラウドの利点を生かし、コロナ禍の時にVRS(ワクチン接種記録システム)が短期間で開発運用されました。21年1月に当時、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当大臣だった河野太郎大臣が開発を公表してから3カ月経たない4月12日には本格稼働するという、驚異的なスピードで構築して運用が始まり、大きな効力を発揮しました。ポイントは河野大臣の直下にいたエンジニアが数週間でプロトタイプを作成するなど、内製化を絡めて迅速なプロジェクト運営を極めたことです。官民を問わず、ソフトウェアを組み立てられる人材がいて、ある程度内製できることがいかに重要であるかを示した良い例だと言えるでしょう。

そして現在、世界中でクラウドサービスの利用は右肩上がりで伸長し、23年時点で84兆5400億円(1ドル150円)の産業規模まで成長しています。また、アマゾン、マイクロソフト、グーグルの3社で7割近いシェアを占める寡占状態であります。クラウドは非常に便利なものでありますが、さまざまなシステムの基盤となる重要なサービスですので可能な限り外国ベンダーに依存したくないという考えが各国で議論されています。