2025/11/20

――また木材利用においては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)が改正され、本年4月より施行しています。改正法の施行から半年、取り組みの状況についてお聞かせください。

難波 本年4月から施行された改正クリーンウッド法は、その目的を違法伐採対策の強化としています。改正のポイントは三つあり、まず一つ目が、国内市場における流通の最初の段階でしっかり対応することが重要になりますので、川上、水際の木材関連事業者に対して①原材料情報の収集、合法性の確認、②記録の作成・保存、③情報の伝達を義務付けました。そして二つ目が、合法性の確認に必要な情報がきちんと入手できるように素材生産販売事業者に対して情報提供を義務付けました。最後の三つ目として、合法性の確認などの情報が消費者にも伝わるように小売事業者を木材関連事業者に追加し、登録木材関連事業者に登録できるようになりました。

改正法の施行から約半年が経過しましたが、関係団体や事業者の皆さま、あるいは都道府県などの自治体の皆さまにも改正の内容を理解していただき、円滑な運用に協力していただいていますので、担当としては大きな混乱もなく改正法施行のスタートが切れたと感じています。引き続き、さまざまな機会を捉えて制度の普及に努めていきます。

――クリーンウッド法の制度普及に向けて、さまざまな取り組みが実施されているとも聞いています。

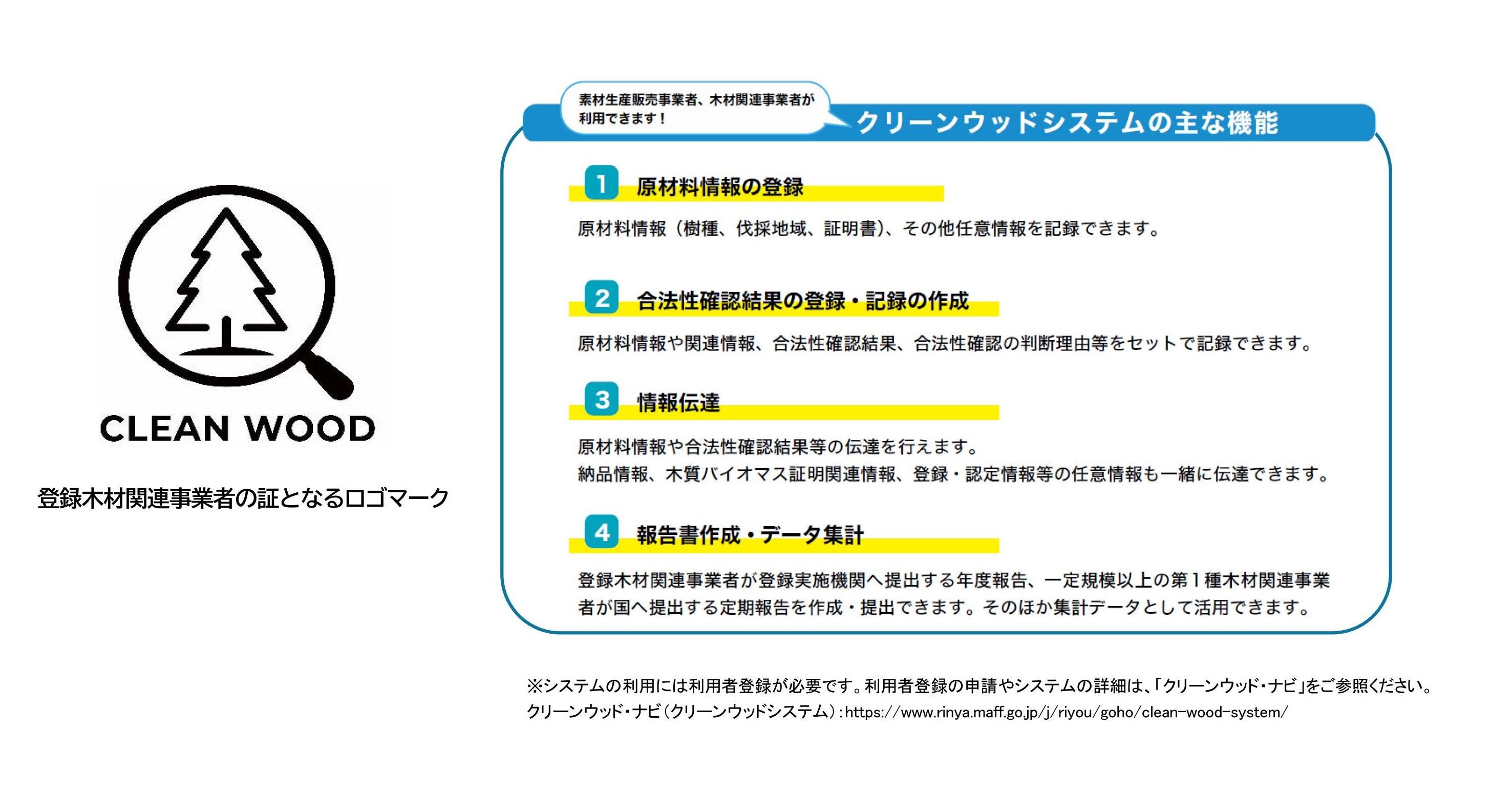

難波 改正法により、川上・水際の木材関連事業者をはじめとする多くの関係者には、合法性の確認や情報伝達など、新たな事務をお願いすることになりましたので、そうした事務作業が円滑にできるようなサポートとして整備したのが「クリーンウッドシステム」です。本システムは利用者登録を行うことでパソコン、スマートフォン、タブレットなどでクリーンウッド法に基づく合法性確認結果の記録・保存、伝達などが円滑にできるようになります。無料で利用できますので、関係者にはぜひ積極的に活用していただきたいと思っています。実際に使っていただいて、こうした方が使いやすいといったご意見もお寄せいただけるとありがたいです。

そのほか、クリーンウッド法の関係では、改正以前から合法性確認をしっかり行っている事業者は登録を受けられる制度がありました。その登録を受けた事業者(登録木材関連事業者)であることを示すロゴマーク「CLEAN WOOD」を新たに作成しました。ロゴマークは名刺や納品書、パンフレットなどにも使用可能ですので、登録を受けている方はこちらも積極的に活用していただきたいと思っています。

木材利用促進月間の取り組みと今後の展望

――都市の木造化推進法により、毎年10月は「木材利用促進月間」と規定され、国や自治体、企業などが連携して木材利用促進に向けた国民運動を展開しています。本年度はどういった取り組みを予定しているのでしょうか。

難波 本年度も10月を木材利用促進月間として関係省庁、地方公共団体、企業、団体と連携して国民運動を集中的に展開していくことにしています。具体的には、毎年恒例の木材利用推進コンクールの表彰式やウッドデザイン賞の入賞発表などもありますし、10月24、25日には福岡で「WOOD DESIGN EXPERIENCE」というイベントを開催する予定になっています。

そして今年ならではの催しとして、促進月間に先駆けてではありますが、9月23日から29日にかけて、大阪・関西万博で、これまでウッドデザイン賞を受賞した作品の中から、特に実際に触れて感じることができるような日用品や雑貨、文具、家具などの木製品の実物を展示しました。また、この2年間、ウッドデザイン賞でも大阪・関西万博特別賞を設定していましたので、その受賞作品で展示できるものは展示し、建築物など展示できないものについては映像展示として紹介しました。実際の作品に触れる、木のぬくもりを感じていただくことで改めて木材の暖かさや魅力を感じていただけたのではないかと思っています。

また万博では展示初日の23日に「木づかいシンポジウム2025in万博」を開催しました。木造建築の最新動向、そして木材を活用した新しい技術として「改質リグニン」の事例を紹介するなど、木の新しい可能性を広く感じていただく機会になったと思います。

――万博開催年でもあるだけに、各種イベントも盛りだくさんですね。木材利用促進の一環として各種ラベルなども作成していると伺っています。

難波 木材利用を進めていくためには、その価値や意義・意味、そうしたものを可視化していくことも重要になります。そのため林野庁では、新しく2種類のラベルを作成し、日本ウッドデザイン協会に運用してもらっています。その一つが「Japan Wood Label」で、日本の木材を使用している建築や建築以外でも内装や製品などにも使えるラベルになっています。もう一つが「Wood Carbon Label」です。これは木材を使用した建築や製品にも使えますが、どのくらい炭素を貯蔵しているのかを表示できるラベルになります。基本的にはこの二つを組み合わせて、あるいは両方を並べるなどして使用しますが、目的に応じて単独でも使えるようになっています。

すでに活用されている事例としては、竹中工務店の所有するビル「FLATS WOODS 木場」があります。この建物では、これらのラベルを活用することで、国産材を105・9立米使用していること、そして96トンのCO2を貯蔵していることを対外的にPRしています。

――冒頭触れましたが実際に木材を活用した建築物が増えてきています。また世界有数の森林大国としても木材利用・活用は非常に重要な取り組みかと思いますが、最後に活動を盛り上げていくための今後の展望についてお聞かせください。

難波 改めて言うまでもありませんが、日本は国土の3分の2を森林が占める森林大国、まさに森の国とも言えます。この森の国らしい国づくりに向けて、全国で街全体の木造化を加速する「森の国・木の街」の実現に今後、取り組んでいきたいと考えています。

推進に当たっては、事業者が温室効果ガスの排出量を算定・報告・公表する、いわゆるSHK制度の利用を考えています。現在、環境省と連携して、2026(令和8)年度からの開始を予定していますが、SHK制度に木材利用の効果を盛り込む方向で検討を進めています。これによって、例えば木造の建築物を建てる場合は、この排出量の中で木材利用による炭素貯蔵の効果というのを活用できるようになりますので、そうしたメリットを地方公共団体や多くの企業に周知し、街全体で木造化・木質化を進めていければと思っています。

そして建築物だけでなく、普段の生活の中にも木を取り入れることは「ウェルビーイング」にもつながります。私も木材利用課長に就任してから1年10カ月になりましたが、身の周りの物や小物、例えば資料をまとめるバインダーや名刺入れ、カバンなどは木でてきたもの、木材を材質にしている物を使うようにしています。せっかく木に携わる立場にいますので、少しずつでも生活の中に木を取り入れていきたいと思っています。実際に使ってみると機能的な部分はもちろん、精神的・感情的にも良い面があることに気付かされます。以前より確実に身近に感じるようになった木の魅力に触れ、関心を持っていただき、木を取り入れた生活をするなど、多くの方に〝ウッド・チェンジ〟に取り組んでいただければありがたいと思っています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年10月号掲載)