2025/06/17

――i-Construction2.0で掲げた「建設現場のオートメーション化」。具体的にはどういった取り組みなのでしょうか。

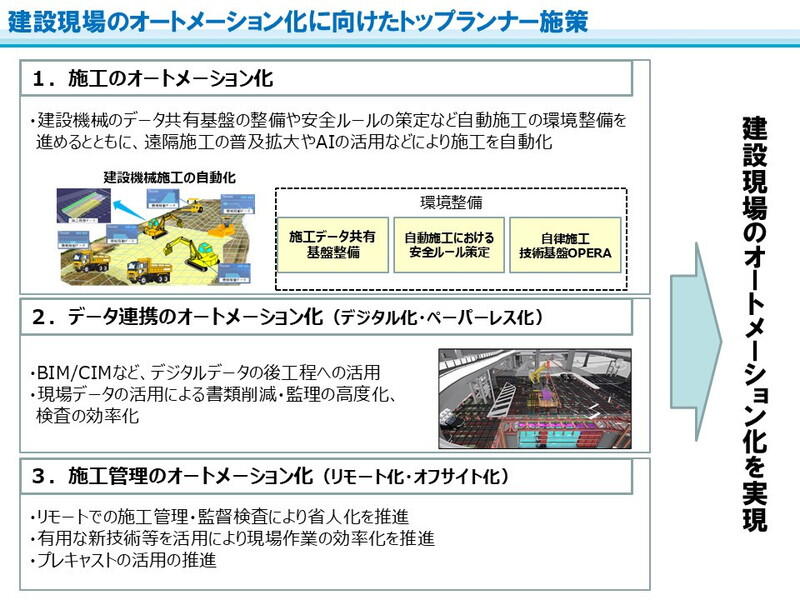

森下 i-Construction2.0には、①施工、②データ連携、③施工管理――の三つのオートメーション化を施策の柱にしている点については先述した通りですが、改めて各柱でどういったオートメーション化を進めているかについて触れておきます。

まず、①施工のオートメーション化ですが、建設現場をデジタル化・見える化し、施工の自動化を実現させるものです。技術的には三つのアプローチを進めています。一つ目は「ICT施工Stage Ⅱ」というものです。ICT施工で導入を進めてきたICT建機の位置情報や稼働状況、施工履歴といった情報(施工データ)をリアルタイムに集約し、活用することで現場のデジタル化・見える化を進めるとともに、必要な資機材配置や作業工程を見直すことで作業の効率化を図るものです。2024年には15件の試行工事を通じて、施工データの活用による作業待ち防止や工程調整、最適な要員配置による効果検証を行うとともに、得られた情報を分析し、自動施工に繋がる最適な施工方法の検討も行っています。今後さらに実施件数を増やしていく予定です。

二つ目は「施工の遠隔化」です。もともとは災害現場などで施工者の安全確保を目的に始まった建設機械の遠隔操作ですが、一人のオペレータが複数の建設機械を操作したり、現場から離れた快適な室内で操作できるなど、多様な効果が期待できることから、今後、通常の工事でも積極的に導入を進めていきたいと考えています。三つ目は「施工の自動化」です。関係する業界や行政機関および有識者からなる分野横断的な「建設機械施工の自動化・自律化協議会」を22年3月に設置し、現場検証を踏まえた上で24年3月には自動施工の安全ルールを策定。本ルールを自動化技術を導入している実際の建設現場(成瀬ダムなど4件)で検証し、ルールの内容の拡充を図ったところです。

②データ連携のオートメーション化では、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)によりデジタルデータを活用した業務の効率化とデータ活用による書類削減などの実現を目指しています。BIM/CIMについては、23年度より直轄での原則適用をスタートし、3次元モデルの利活用を本格的に開始しましたが、2次元で設計を行った後に別途3次元モデルを作成している状況のため、設計(2次元)と3次元モデルの連動を図るための試行業務を実施したところです。今後は、連動を確認するためのルール策定や、3次元モデルを契約図書に位置付けるなどの取り組みを進める予定です。その他、3次元モデルをデータプラットフォームとして活用したり、時間軸を加えた4次元モデルを構築して、事前のシミュレーションやAR・VRを活用し、関係者間で施工のイメージを共有することで手戻りやミスを防止したり、また、インフラに関係するさまざまなオープンデータに一元的にアクセスできる国土交通データプラットフォームへの連携データの拡充や、データの提供機能を強化するといった取り組みも進めています。

最後に③施工管理のオートメーション化では、働き方改革の観点も含めて、プレキャスト部材の活用やリモートでの施工管理、ロボット活用などにより建設現場のリモート化・オフサイト化を実現するものです。コロナ禍を契機に多くの方が現場の遠隔臨場を経験し、その有用性を体感したこともあり、監督検査のデジタル化やリモート化による遠隔臨場や、配筋確認の省力化も比較的スムーズに導入が進んでいるように感じます。また建設現場以外においても、例えば設備管理のリモート化の検証なども進めています。災害時や設備障害の発生時などにおいて迅速な対応を実現するため、山頂や離島など遠方にある設備管理にロボットの自動・遠隔操作を導入し、通常の執務場所で各種設備の表示ランプやメータリングの確認、スイッチ操作の動作試験を行うことで、施設管理の省人化を目指しています。

以上のような三つの柱に基づいた施策を地方整備局などが発注する現場などを通じて、どんどん具体化していくことが重要だと思っています。2年目となる本年度はi-Construction2.0を具体的に見える形で進めていくことに力を入れていきたいと考えています。

i-Construction の全国展開

――i-Construction2.0の策定から1年。i-Constructionの開始から9年になりますが、取り組みの全国展開、あるいは地方自治体におけるi-Construction、ICT施工にはどういったものがあるのでしょうか。

森下 国土交通省では、i-Constructionの推進とベストプラクティス(最良の事例や最善の方法)を横展開させることを目的に2017年から「i-Construction大賞」を創設しています。大賞の創設当初はICT施工に取り組んだ団体などを表彰していましたが、22年に「インフラDX大賞」に改称した経緯もあり、近年ではAIを活用したダンプトラックの台数最適化やレーザー3次元計測による出来形精度向上、3次元データを活用したマシンガイダンスなどの取り組みが表彰されるなど、内容が高度化し、DXが建設業全体に浸透していることが実感できます。

実際、「令和6年度インフラDX大賞」では、工事・業務部門で「令和4-5年度仁淀川中島地区下流護岸外(その1)工事」(福留開発:高知県)、地方公共団体等の取組部門では「ICT・AI技術を活用した道路交通の円滑化」(栃木県)、i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員の取組部門では「令和4年度美和ダム上流土砂掘削工事におけるデータマネジメントの活用」(小澤建設:長野県)――が国土交通大臣賞を受賞しています。こうした最新の施工実績を多くの関係者に知っていただき、実践するきっかけにしていただければと考えています。

もちろん、これまでの事業の転換やICT建機の導入といった設備投資も必要になります。中小企業庁が中小企業などの人手不足解消につながる、IoTやロボットなどの〝省力化製品〟の導入費用の一部を補助する補助金「中小企業省力化投資補助金」を創設。今回、建設分野でもICT建機などがカテゴリー登録されることになりました。現在、カタログ掲載に向けた作業が進められているところですが、こうした補助金などを活用いただき、地方の中小規模の建設現場においてもICT施工の普及が加速することを期待しています。

――冒頭、建設・土木分野は国民生活や社会・経済活動を支えていると伺いました。最後に非常に重要な役割を担いながらもさまざまな課題を抱え、また大きく変わりつつある本分野における今後の展望について、またその実現に向けた思いや意気込みについてお聞かせください。

森下 人口減少下においても、国民生活に必要な社会資本の整備・維持管理を実施していくためには、従来の手法にとらわれることなく、さまざまな新技術を積極的に取り入れていく必要があると思っています。

i-Construction2.0では、デジタル技術を最大限活用し、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組み、40年までに3割の省人化を進めることを目指しています。日々進化する新たな技術を建設現場に導入し、今よりも少ない人数で、安全に、そして出来る限り屋内などの快適な環境で働く生産性の高い建設現場の実現を目指すことで、現場で働く一人ひとりの生産量や付加価値を向上させ、これまで以上に多様な人材が活躍できる場を創出するとともに、賃金や休暇など就労環境の点からも魅力ある建設現場を実現できるよう、「建設現場のオートメーション化」の実現に向けて取り組みを進めていきます。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年5月号掲載)