2025/06/17

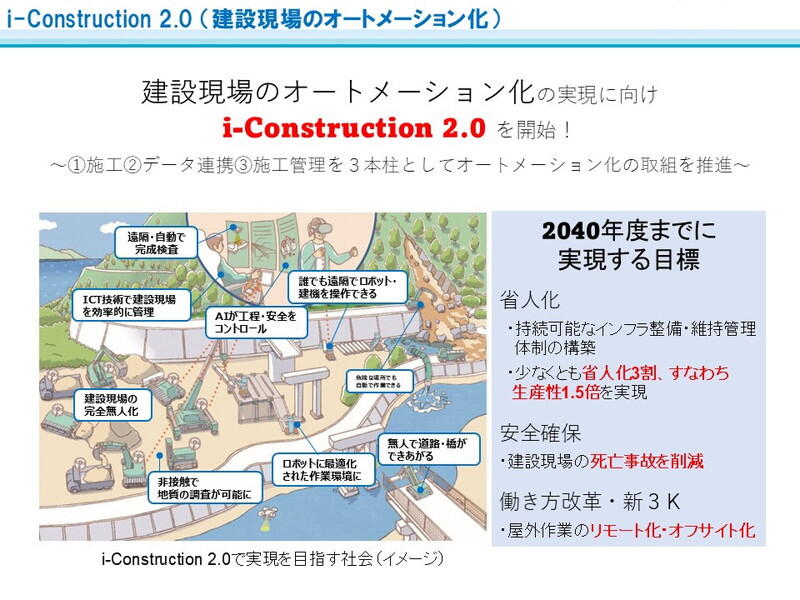

生産年齢人口が大きく減少する中にあって、激甚化・頻発化する自然災害対応や社会資本(インフラ)の老朽化対策が喫緊の課題になるなど、建設現場を取り巻く状況は依然として厳しいと言わざるを得ない。国土交通省では2025 年度までに建設現場の生産性を2割向上させることを目標としたi-Constructionを16年から推進。現在、ICT施工による作業時間の短縮効果をメルクマールとした直轄事業における生産性向上率は21% を達成したが、さらに目標数値を向上させた(40年度までに省人化3割、つまりは1.5倍の生産性向上)「i-Construction2.0」を24年4月に策定した。それから1年。改めて、その概要から進捗、そして今後の展望について国土交通省大臣官房参事官(イノベーション)の森下氏に話を聞いた。

大臣官房参事官(イノベーション) 森下博之氏

Tweet

――国民生活を下支えする社会インフラなどを担っている建設・土木分野。少子化に歯止めがかからない中、働き方改革やICTの活用によって担い手確保や省人化を図っています。今、大きな変革期にある建設・土木分野を取り巻く現状と課題についてお聞かせください。

森下 建設業は、社会資本整備・維持管理の担い手であり、また「地域の守り手」として防災・減災、国土強靱化を推進するという点からも非常に重要な役割を担うなど、現場力のある建設業者の存在が国民生活を支えているといえます。

また、新型コロナウイルス感染症をはじめ、近年、激甚化・頻発化している自然災害への対応においてエッセンシャルワーカーの重要性が再認識されましたが、地域の社会インフラを支え、災害発生時には道路啓開やがれきの撤去、応急復旧に携わる地域の建設業はエッセンシャルワーカーとして非常に重要な役割を担っています。そのため少子高齢化に歯止めがかからない中にあっても、その担い手確保は重要であり、働き方や仕事の変革、生産性向上のための取り組みが求められています。

さらに高度経済成長期以降、集中的に整備されたインフラの老朽化が深刻化しています。今後、建設から50年以上経過する施設の割合が加速度的に増していきますが、各インフラを管理している多くの市区町村では、土木部門全体の職員数が減少しており、全国の4分の1の市区町村では技術系職員が配置されていないなど、メンテナンスに携わる人的資源が不足しているのが現状です。

これらの課題を抱える中にあっても、将来にわたって必要なインフラサービスを持続的に提供していくためには、少ない人数でも仕事を遂行できるよう、建設産業の仕事の在り方そのものを変革していくことが求められています。

i-Constructionからi-Construction2.0へ

―― 課題解決の一つとして、国土交通省では2016年度より建設現場の生産性向上を目指したi-Constructionを開始。さらに24年4月には取り組みをさらに加速させるべくi-Construction2.0が策定されました。改めてi-Constructionについて、またインフラDXのこれまでの取り組みについてお聞かせください。

森下 16年度より国土交通省が建設現場の生産性向上を図るための取り組みとして進めてきたi-Constructionですが、その中核となるICT施工を実現したコアテクノロジーは、ドローン、3Dデータ、ICT建機でした。当時、最もシンボリックだったのは、「建設現場から丁張(ちょうはり)をなくす」というものでした。この丁張というのは、建設工事において、木杭や水糸を用いて建設機械による作業の基準となる仮設物を立てる人力作業でしたが、ICT施工ではドローンで3次元測量を行い、その測量データを基にICT建機がオペレータの操作をガイダンスしたり、一部の操作を自動化できるようになりました。これまで必要だった丁張を打つ必要が無くなることで、目に見える形で生産性の向上が実感できるようになりました。

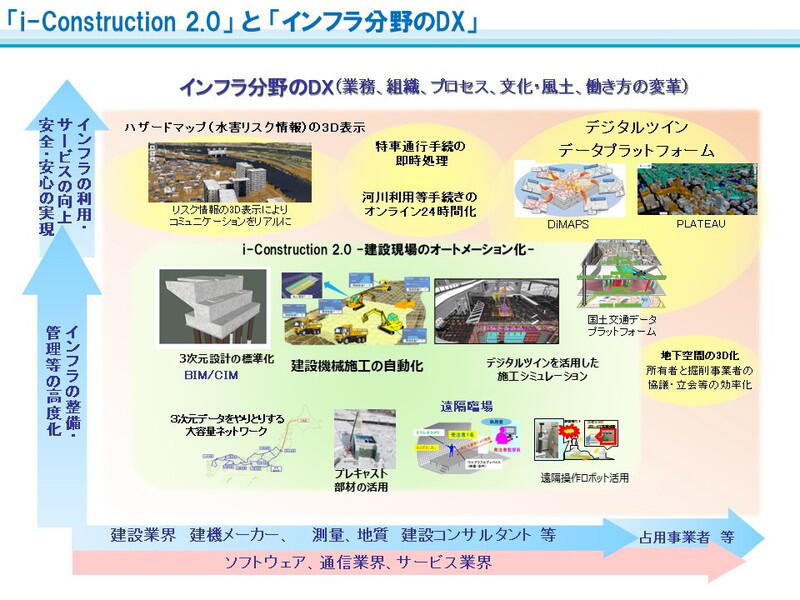

その後、インフラに関わるあらゆる分野でデータとデジタル技術を活用した変革を目指す「インフラ分野のDX」の取り組みをスタート。22年3月には、インフラ分野のDXの実現に向けた具体的な工程や、利用者目線で実現できる事項を取りまとめた「インフラ分野のDXアクションプラン」を策定するとともに、同年を〝挑戦の年〟として施策を進めてきました。

さらに23年8月にはアクションプランに掲載された個別施策をこれまでの33から86に増加した「インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)」を策定、インフラ分野のDX推進に向けて、①インフラの作り方の変革、②インフラの使い方の変革、③データの活かし方の変革――といった三つの観点で分野網羅的、組織横断的に取り組みを図るとしました。

森下 そして昨年、24年4月に策定された「i-Construction2.0」は、これらの三つの観点のうち①インフラの作り方の変革をさらに具体化するためのプログラムとしてまとめられたものになります。これまでのi-Constructionの取り組みを引き継ぎ、また深化させて①施工、②データ連携、③施工管理――のオートメーション化を3本柱とした「建設現場のオートメーション化」を実現することで40年度までに少なくとも省人化3割、すなわち生産性1・5倍を目指すとしています。

また、i-Constructionで進めているICT施工についても、これまでの取り組みによりICT施工の実施率が高い「ICT土工(23年度実施率:87%)」と「ICT浚渫工-河川(23年度実施率:90%)」については、今年度(25年度)からICT施工を原則化することにしています。i-Constructionの開始から約9年。今回、建設現場の省人化にフォーカスした生産性向上の取り組みとして新たにスタートしたi-Construction2.0は、建設業界からも賛同を得られていますが、裏を返せば、現場の担い手不足にこれからどう対応していくのかという強い危機感を持たれているということだともいえると思います。もちろんこれまで取り組んできたICT施工を地方自治体の発注工事へ広げていくための取り組みは引き続き行っていきます。