2025/10/24

2050年カーボンニュートラル実現など、現在、エネルギーを取り巻く状況が大きく変化している。太陽光や風力、水力などを活用する再生可能エネルギーは、化石燃料とは異なり枯渇の心配がなく、発電時や熱利用時のCO2排出がほとんどないことから既存のエネルギーシステムからの移行、いわゆるエネルギートランジションも徐々に進み始めている。そうした中、海洋国家として再生可能エネルギーの中でも高い関心を集める洋上風力発電の現状と課題、また導入促進に向けた取り組みについて国土交通省港湾局海洋・環境課の馬場課長に話を聞いた。

港湾局海洋・環境課長 馬場 智氏

Tweet

洋上風力発電の特徴と導入に向けた現状

――2050年カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーへの需要が高まっています。中でも洋上風力発電については四方を海に囲まれたわが国において、そのポテンシャルの高さから導入に向けて積極的な取り組みが進められていますが、改めて導入推進の背景についてお聞かせください。

馬場 脱炭素とエネルギーの安定供給を両立していくことはエネルギー政策において非常に重要なポイントです。この考えをベースとして、本年(25年)2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入しつつ、バランスのとれた電源構成を目指していくとされています。現時点での再生可能エネルギーのシェアは2割強ですが、40年には電源構成の4割から5割を目指すといった位置付けになっており、洋上風力については今後、その割合を最大8%に増やしていくこととなっています。具体的には、30年までに10GW、そして40年までには浮体式を含めて30GW~45GWの案件形成を進めることとしています。

洋上風力発電には、大きく三つの特徴があります。まず一つ目として大量導入が可能という点です。二つ目は大量導入によるコストの低減が見込めるという点、そして三つ目は経済波及効果、すなわち産業としての裾野の広さが期待できるという点です。こうした特徴もあって、洋上風力発電が再生可能エネルギーにおける主力電源化に向けた切り札と呼ばれていると認識しています。

世界的に見ると、これまで欧州を中心に導入が進められてきた洋上風力発電ですが、近年では、中国をはじめ、台湾や韓国といったアジアでの市場が急成長しています。また将来にわたってシェアの拡大が見込まれており、実際、18年の全世界の導入量は23GWでしたが、40年には562GW(24倍)に成長するといったデータもあります。では日本はどうかという話になりますが、現状、潜在力のあるサプライヤーは存在しているものの、洋上風力産業の多くが国外に立地しているといった状況にあります。その点からも洋上風力発電の導入促進は、いわゆる脱炭素社会の実現のみならず、新たな産業を創出し、さらにはアジア市場に打って出られるように国際競争力を強化していくための経済成長の動力源としても期待されています。

――では、実際の洋上風力発電導入促進の現状はどうなっているのでしょうか。

馬場 港湾において洋上風力発電を導入できるようになった港湾法改正(16年7月)以降、各地の港湾で洋上風力発電の導入が進んでいます。現在では、秋田県の秋田港内や能代港内、北海道の石狩湾新港内に洋上風力発電施設が建設され、すでに運転を開始しています。また北九州港内でも施設建設が最盛期を迎えており、今年度中の運転開始が予定されています。以降、この枠組みを一般海域に展開させるべく19年4月には「海洋再生可能エネルギー発電施設の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)が施行され、現在、第3ラウンドまでの公募が終了しています。

一般海域における促進区域については、第3ラウンドまでに指定された10カ所に加え、本年7月30日に北海道の松前沖と檜山沖の2カ所が新たに指定されましたので、促進区域は12カ所に、そして促進区域の指定を目指して調整が進められている有望区域が7カ所、そして準備区域が16カ所と計35カ所で洋上風力発電の導入に向けた案件形成が進められています。ちなみに準備区域16カ所のうち、本年6月に新たに追加された東京の伊豆諸島沖の5カ所では浮体式を前提に検討が進められています。こうした洋上風力発電施設を建設していくに際して、必要不可欠になるのが港湾です。20年2月に港湾法を改正して基地港湾制度を整備し、現在、基地港湾は全国で7港を指定しています。このうち秋田港、能代港、鹿島港、北九州港の4カ所は整備が完了して供用を開始しており、残りの新潟港、青森港、酒田港の3港についても早期供用に向けた整備が鋭意進められているところです。

洋上風力発電の導入促進に向けた取り組み

――洋上風力発電については、昨年(2024年)、現状の変化を踏まえ、さらなる導入促進に向けて必要となる港湾機能について検討する「洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会」が開催されました。検討会ではどういった議論が交わされたのでしょうか。

馬場 国内における洋上風力発電事業の具体化が進む中で、資機材の国内生産といった動きや洋上風力サプライチェーン構築に向けた動き、さらには案件形成の加速化、浮体式洋上風力発電に関する技術開発の進展など洋上風力を取り巻く状況は日々変化しています。こうした中、洋上風力発電の導入促進にあたっては、既存ストックの有効活用を前提としつつも、関連産業の集積状況や産業を支える港湾とはどのような機能が求められているのか議論する必要があるとして設置されたのが本検討会です。

検討会では、①洋上風力発電の導入促進に必要となる港湾機能の整理、②基地港湾の管理及び運営、③浮体式洋上風力発電設備の建設に対応した施設の規模――といった項目が検討されました。

――3回にわたる本検討会での議論を踏まえ、本年(25年)4月には取りまとめ「昨今の基地港湾を取り巻く課題への対応策と今後の課題」が示されました。まずは洋上風力発電を取り巻く課題についてお聞かせください。

馬場 検討会では、基地港湾を取り巻く課題を整理し、その上で対応策、あるいは今後の検討課題を取りまとめています。まず洋上風力発電を取り巻く動きとして大きく分けて4点に着目しました。まず一つ目は「発電所の大規模化」です。発電コスト低減などのため、海外(英国、米国)では既に1GW超の案件が進められています。わが国においても東北地方で0・85GWと1GWに迫る計画も提出されていますし、今年7月に新しく促進区域に指定された北海道の檜山沖などは1GW超の案件が見込める状況になっています。

二つ目が「風車資機材の輸送船舶の多様化」です。洋上風力の設備に関しては、ブレード、ナセル、タワーなど多様な部材があります。これらをいったん港に運び、その後に建設していきますが、そのための輸送船、あるいは荷役の方法も非常に多様化していることから、港側の対応も必要というものです。

三つ目が「案件形成の進展」になります。これまで年に約1GWのペースで案件形成を進めてきましたが40年の政府目標を実現するためには、現状のペースでは達成は困難と言わざるを得ません。今後は2~3倍のペースで案件形成を行っていく 必要があります。

そして四つ目が「風車大型化の進展」です。洋上風力が出てきた2000年代当初では2、3MW位でしたが、15年以降に急速に大型化し、20年代末には欧州を中心に15MW級の風車導入が予定されています。世界的にみると次世代機では18MWから20MW級といった超大型の洋上風力発電の開発が進められています。

――では課題への対応策と更なる今後の検討課題としては、どういったものが挙げられたのでしょうか。

馬場 洋上風力を取り巻く状況として挙げた4点に沿って説明します。まず一つ目の「発電所の大型化」に関してですが、基地港湾をどのように効果的、効率的に活用していくかが求められています。そのため複数の港湾をうまく機能分担して組み合わせて利用するといったことが必要になります。また基地港湾を効率的に活用していく上で利用シミュレーションを積極的に活用していくことが考えられます。

そして二つ目の「風車資機材の輸送船舶の多様化」は、先述した通り、多くの船舶がさまざまな方法で荷役をしていますので、きめ細かい対応が必要になります。具体的にはロールオフ荷役など船舶から台車などを使って直接港湾に荷下ろしするといった場合に、従来の港湾施設では対応できない構造上の課題もありますので、岸壁の高さの改良や段差を設けた岸壁構造にするとか、設置するランプウェイに対応したスロープを設けるなどといった対応が必要になってきます。

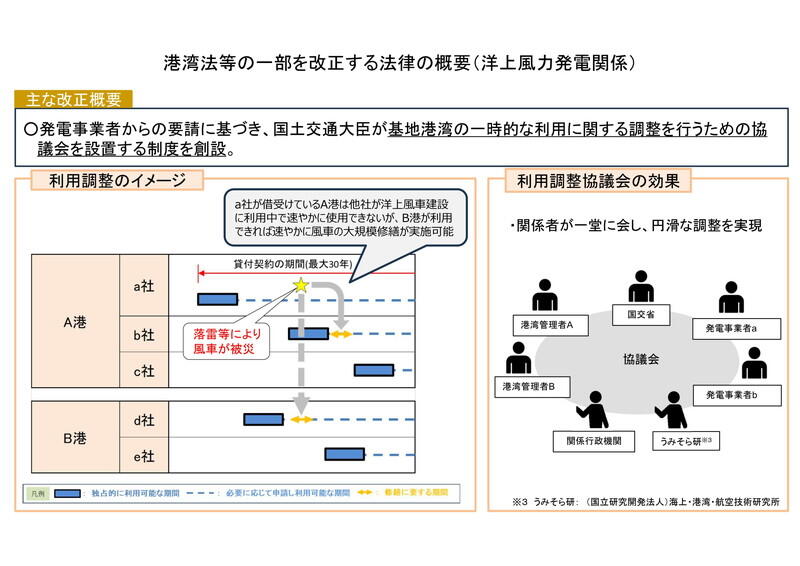

それから三つ目の「案件形成の進展」についてですが、先ほども申し上げた通り案件形成は進展・加速していきますので、基地港湾の利用スケジュールはかなり過密化することになります。そうした中で突発的な事案が発生すると柔軟な基地港湾利用ができなくなる可能性もあります。これに関しては、先般、港湾法を改正し、基地港湾関係者が一堂に会する協議会制度を設け、広域的な連携の下で一時的な利用の際の技術的課題や対応策を協議したり、技術的なサポートも受けられるような体制の構築を可能としました。

最後の四つ目「風車大型化の進展」についてですが、これまで整備した基地港湾も一定の強度や広さをもっていますが、さらなる大型化に対応するためには追加的な改良工事や修繕工事が必要になります。施設を利用しながら大型化への対応のための工事を、より経済的かつ迅速に行っていくための対策工法や仕組みを検討していくこと――などが挙げられました。