2025/09/16

経済安全保障実現のためには、国内において、将来の国民生活および経済活動の維持にとって不可欠な重要技術の育成が欠かせません。特に宇宙・量子・AI・スーパーコンピューターなど各国も注力する領域を中心に、育成施策を集中していくことが求められます。これまで国の研究開発に関する基本スタンスは、研究開発コミュニティの視点から、とにかく国際的な技術レベルを高められさえすれば国家国民に被益するはずだという、「技術シーズ」を出発点とするものでした。しかし本来は、国民からお預かりした税金を元手に研究開発支援を行うのであれば、国民生活や経済活動の維持という観点からの「国としてのニーズ」を出発点として、重要技術をピックアップして実用化に向けた育成支援を集中していくことにも注力する必要があります。こうした発想から、令和3年度補正予算において、内閣府主導で新たに「経済安全保障重要技術育成プログラム」の予算が措置されました。実証度合が高い技術は経済産業省の所管するNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)に、基礎研究に近いものは文科省が所管するJST(科学技術振興機構)にそれぞれ基金を組成するため、それぞれ1250憶円、合計2500億円を計上しています。

従来の研究開発支援は、技術シーズに近い官庁が主導して研究プロジェクトを組成してきましたが、今回の「経済安全保障重要技術育成プログラム」については、国民生活や経済活動の維持という国としてのニーズに応える形で政府内関係省庁が一体となって研究開発プロジェクトを立ち上げ、社会実装や政府調達に繋げていくことが想定されています。

また、経済安全保障推進法案の中には、①開発の伴走支援を行うための官民協議会の設置や②国際的な研究開発動向を調査・分析し、国として獲得すべき技術分野に関して政府への提言等を行うシンクタンク機関に関する内容が盛り込まれています。国としてのニーズに基づく伴走支援を実現するため、必要な情報保全措置がとられることとなっています。

また、特許を非公開とする制度の必要性も長きにわたり指摘されてきました。これまでわが国の特許制度の下では、安全保障上機微な技術であっても、特許出願により公開されるケースが散見されました。新たな法案では、安全保障上機微と考えられる一定の発明について特許出願がなされた場合、その機微性を審査して、公開することが望ましくない場合は、適切な情報保全を求める制度を導入することとされています。その場合、発明者に対して、適切な補償も講じられることになります。G20の中で、特許非公開制度を持たない国は日本、メキシコとアルゼンチンだけです。国として当然の制度整備を行うものであると位置付けられるのではないでしょうか。なお、非公開とされる発明についても、先願権は付与されることになります。機微性が高く国との契約等で公開が制限され、公開を前提とする特許制度への出願を諦め、他者からの不当な窃取に対しては営業秘密として自主管理することを余儀なくされてきた発明者に対しても、一定の権利保全が可能となる道が提供されるものとも言えます。

研究インテグリティ概念の拡大

安全保障の観点からゲームチェンジャーとなり得る機微技術は、成熟度が高く、企業が既に商業ベースで大規模に取り扱っているものばかりではありません。第二次世界大戦における原子力兵器、湾岸戦争におけるGPSによる精密誘導兵器等、先端技術が安全保障に大きな影響を与えてきたことは論じるまでもありません。他方で、技術成熟度が低い技術の取り扱いまで、広く政府の管理の下におくことは、イノベーション促進とのバランスから、抑制的に考えられてきました。安全保障貿易管理の世界では、基礎研究や論文・学会発表については、その対象外とするのがグローバルスタンダードです。

ところが近年、先端技術の研究者に焦点を当てた国家的な人材獲得策や、軍事利用を念頭においた量子、AI等のエマテクへの関心の高まりから、各国では、成熟度の観点から基礎的な段階にある技術についても軍事転用の可能性を考えた場合のリスクが懸念され、アカデミア分野での外国勢力との利益相反回避策が強化されてきました。

米国では以前から、連邦政府が公的資金で研究開発支援を行う場合には、資金を受け取る研究者に対し、潜在的に利益相反関係が生じうる外国政府等からの研究資金受け入れ等についての開示を求めてきました。近年は、こうした政府の要請に対して、連邦政府に対する虚偽申告をしたとして研究者が政府の捜査機関から逮捕・起訴され有罪判決を受ける等の事例が相次いでいます。

このような流れを受けて、特に米国の学術界では、「研究インテグリティ(健全性、公正性)」に関する議論が活発化してきました。アカデミア分野では倫理の問題としてこれまでも、研究不正に対しては自律的に対応してきており、例えば研究の改ざんやコピーといった問題については、内部規律によって関与した者を排除する仕組みが存在しています。近年の動きとして、アカデミア全体でこれまでの「研究不正」の概念を、「研究インテグリティ」として拡大し、資金源を開示できない研究をすることは研究者としての尊厳にかかわる不名誉な問題だという考え方が広まりつつあります。一方的に政府機関から捜査を受けるのではなく、内発的に研究活動の開放性や透明性といった基盤環境を向上させていくことで、政府との相互協力関係を築こうとしているわけです。

日本においても、政府として守り育てるべき機微技術の保有主体としてのアカデミア、企業、特にスタートアップとの相互協力はその重要性を増しています。政府として、「みなし輸出」の対象明確化だけではなく、安全保障貿易管理の対象外となる基礎研究も念頭に、昨年内閣府が、既存の指針を改訂し「競争的研究費の適正な執行に係る指針」を発表しています。これは、大学等所属機関と連携しながら、研究者による適切な情報開示を促す取り組みです。

研究開発の国際化が進展する中、米国の研究コミュニティにおいて、研究インテグリティに基づく内部規律が根付いてきており、米国の研究機関が共同研究先を選ぶ時にも相手方において同様の内部規律が担保されているかを確認する流れが生まれつつあります。もし日本の研究機関でこの問題に関する対応が遅れてしまうと、これまで国際的な共同研究で最先端技術に携わってきた日本の立ち位置は一変し、世界の先端的な研究コミュニティからの距離が遠のいてしまうであろうことは想像に難くありません。

経済産業省が前面に立って

米中の技術覇権争いが激化する中で、産業界においては、米国の中国Huawei社向け輸出管理措置、あるいは、中国で昨年12月から施行されている輸出管理法における「輸出管理の域外適用」への懸念の声があることは十分認識しています。日本やEU諸国が採用している輸出管理は、自国からの輸出(みなし輸出を含む)を管理するものですが、「域外適用」される場合の輸出管理は、自国の「技術」を用いた他国での生産活動が行われた際、当該他国から輸出される場合にも自国の輸出管理の管轄権を及ぼすものです。自国の技術的な優位性に基づき、特定の主体への重要技術の移転を、ユニラテラルな判断の下に全世界的にコントロールしようとする試みであり、当該技術を用いて当該国との経済活動を継続するためには、日本企業にとってもコンプライアンスが必要となります。他方で、全世界的なコントロールの対象となる主体との取引全般について、域外適用がされる外国法令上求められる範囲を超えて、企業側の自発的な判断で取引を萎縮してしまうケースが散見されていたのも事実です。こうした企業による自発的対応に対しては不利益を被る側の政府からの報復措置についても気にせざるを得ない状況が生じています。いわば、企業が複数国の政府の間で板挟みに陥る可能性があり、日本政府として強く懸念しています。

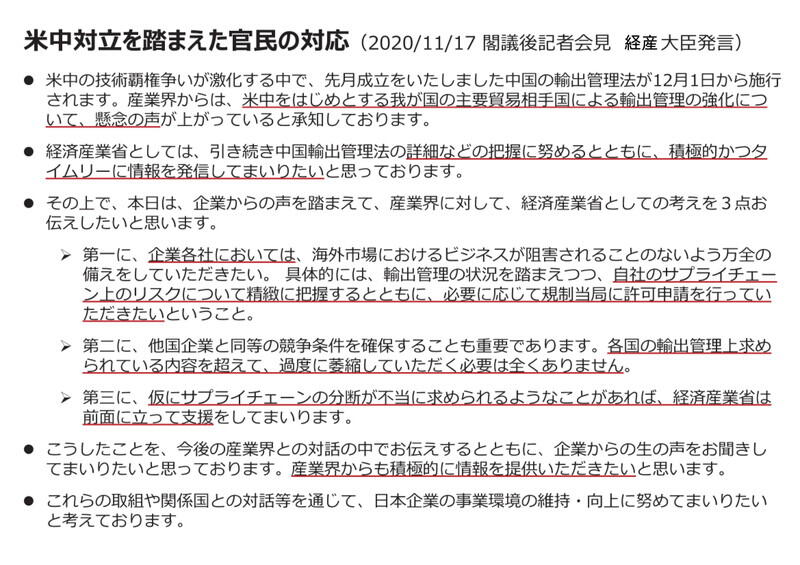

経済産業省としては、こうした懸念に関し、2020年11月、梶山経済産業大臣(当時)から以下の3点からなるメッセージを発しています。

① 企業各社においては、海外市場におけるビジネスが阻害されることのないよう万全の備えをしていただきたい。具体的には、輸出管理の状況を踏まえつつ、自社のサプライチェーン上のリスクについて精緻に把握するとともに、必要に応じて(他国の)規制当局に輸出申請を行っていただきたい。

② 他国企業と同等の競争条件を確保することも重要。各国の輸出管理上求められている内容を超えて、過度に萎縮していただく必要は全くない。

③ 仮に、法令遵守を超えて、サプライチェーンの分断を不当に求められるようなことがあれば、経済産業省は相手国政府との前面に立って日本企業 の支援をする。

経済産業省としては、先端技術が軍事転用される懸念については、同志国と心を一つに厳格な対応を行っていきますが、その対応は、企業や大学の視点から予見可能性と公平な競争条件が担保されるものでなければなりません。そのため、同志国政府に対しても、あらゆる機会を捉えてユニラテラルな対応ではない国際連携の必要性を訴えるとともに、機動的な機微技術管理が可能となり予見可能性と公平な競争条件が確保されるような新たな輸出管理枠組みの組成に努めていきたいと考えています。日本政府としては、こうした他国政府との積極的な対話を通じ、日本の企業や大学の利益を守るとともに、その戦略的判断に役立つ情報を共有することなど、積極的に対応していきたいと考えています。他方、企業や大学の側でも、「軍事転用される可能性があるもの」として国際的に関心が集まっている技術に、自らが、子会社や研究部門を含めてどのような関係を有しているのかを、常時具体的に把握しておくことをお願いしたいと考えています。

こうした政府、企業や大学、双方の取り組みを通じて、これまで以上の緊密な連携を実現することで、複雑性を増した技術覇権争い、という国際環境の劇的な変化に日本全体としてしたたかに対応していくことが重要であると考えています。

(月刊『時評』2022年4月号掲載)