2025/08/07

超高齢化が進むわが国において、健康と医療のありようは、経済・社会、そして個人にとっても最大の関心事の一つであろう。特に新型コロナウイルス感染拡大時には日本の緊急医療の脆弱性が明らかとなり、また経済安全保障の観点からも創薬力の強靭化が強く指摘されている。これらの課題解決に向けてどのような方向性を目指しているのか、中石斉孝局長に「第3期健康・医療戦略」を中心に、幅広く解説してもらった。

Tweet

厳しい状況に置かれる日本の医薬

医療用医薬品の世界売上高は年々右肩上がりを描き、新薬やジェネリック(後発医薬品)等を全て合わせると、2023年段階で約1・6兆ドルにのぼります。この医療用医薬品は新規モダリティと新規モダリティ以外、の二つに大別されます。このモダリティとは方法や手法という意味でして、新規モダリティとは事実上バイオ技術を応用した新しい医薬品を指し、これ以外とは、化学合成で作る従来型の医薬品や生ワクチン等を指しています。

遡ると00年初め、ヒトの全ゲノム解析に成功した頃にゲノム創薬、バイオ医薬品が本格化しました。モノクローナル抗体に始まり、組み換えタンパク、mRNA、核酸等の新規モダリティが急成長を遂げ、遺伝子・細胞・再生も立ち上がりつつあり、現在、医療用の新薬については新規モダリティと新規以外の売上高はほぼ拮抗しています。

バイオ医薬品の拡大と軌を一にして、バイオベンチャーが多数台頭し、旧来のメガファーマの隙間を埋めるように医薬品産業で大きな地位を占めるようになりました。日本は低分子化合物による新薬の創出に強みを有していましたが、徐々に日本の相対的な立ち位置は厳しくなりました。海外に比べてバイオベンチャーの台頭が滞り、国内製薬メーカーの新規投資も世界メガファーマの巨大規模には劣後してしまい、その他複合的な要因が絡み合って米国やスイスに比べて遅れを取っています。

こうしたことも影響して、ここ数年、世界最先端の医薬品が日本では遅れて使用されるドラッグ・ラグ、国内で使用できないドラッグ・ロスの問題が指摘されるようになりました。23年3月時点において、欧米では承認されているものの、国内では未承認という医薬品が143品目、うち国内開発未着手が86品目にのぼります。

未着手の大半は、採算性が厳しい小児関係・希少疾患関係と、もう一つが海外ベンチャー発の品目です。ベンチャーは市場が大きい欧米でまず上市しますが、資力に乏しいこともあって他の市場へはなかなか展開できません。世界シェア5%程度の日本市場も後回しとなり、なかなか上陸してこない、結果としてドラッグ・ラグ/ロスが発生するという構図です。ただ、足元は少し改善しており、24年に日本で承認されたバイオ医薬品は計23製品にも上り、数だけ見ると欧米における承認数と遜色ありません。もっとも、承認を得た企業の半分強は大手外資系メーカーでした。

他方、日本が競争力を保持している分野も決して少なくありません。免疫チェックポイント阻害剤(オプジーボⓇ)、新たな再生医療への道を拓いたiPS細胞、純国産のmRNAワクチンの開発、世界初の抗アミロイドβ 抗体薬(レケンビⓇ)、抗体薬物複合体(ADC)等、革新技術の実用化には強みがあります。例えばADCは低分子化合物等と抗体を組み合せるという技術で、これまでのお家芸が生きる有望技術にもなっています。

「世界有数の創薬の地」を目指して

2023年12月、官邸に「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」を設置し、24年5月に中間とりまとめを公表しました。戦略目標としてわが国が「世界有数の創薬の地となる」ことを目指し、このために「国内外の投資と人材の積極的な呼び込み」を図ると明記しました。意図するところは、「ウィンブルドン方式」を念頭に日本国内に競争フィールドを整備して、そこへ国内外からシーズを呼び込み、開発競争を促し付加価値を付けて、再度世界中に発信していくことです。日本が世界の〝イノベーションハブ〟になる、という構想です。

重点項目として、ベンチャーエコシステムの形成、臨床試験におけるファースト・イン・ヒューマン(FIH=ヒトに対する初めての投与)施設による世界最高水準の治験環境の整備、CDMO(医薬品開発製造受託機関)の支援強化等を掲げました。

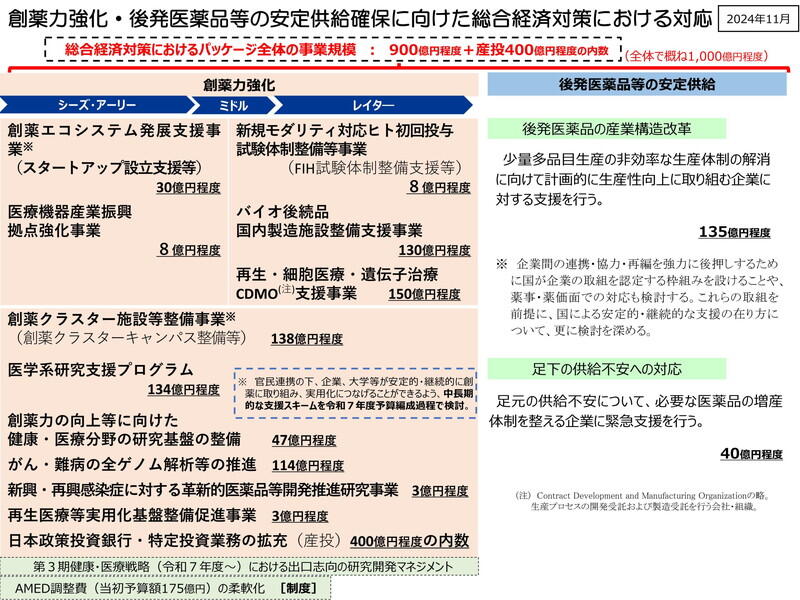

これらの実現を進めるため、24年11月の経済対策において、事業規模約1000億円の創薬力強化パッケージを組みました。新たに評価系実験設備の整備、医薬品と医療機器のエコシステム支援、再生医療のCDMO支援にも着手しました。国際共同治験のワンストップ窓口も設置され、FIHは国立がん研究センターを中心に整備することになりました。さらに、後発医薬品の産業構造改革支援も盛り込まれています。規制一辺倒ではなく、産業振興および構造改革にも同時に取り組むことになり、医薬品政策は再転換期を迎えたと言えます。

一昨年来、裾野産業の育成として、革新的医薬品の製造を支える施設も急ピッチで整備が進められています。平時はバイオ医薬品を生産し、有事にはワクチン生産に切り替える施設、いわゆるデュアルユース施設への支援によって、全国約40カ所に医薬品や部素材の生産施設やCDMO施設が現在建設中で、27年頃から順次竣工する予定です。また、ベンチャーキャピタル(VC)とのマッチングによって、数十億円単位の治験費用を提供する事業では、認定VC30社の半分弱に米欧系を招き入れ、25年3月時点で同じく30社の創薬ベンチャーを補助対象として採択しています。

研究開発支援拠点については、基礎研究から臨床研究への橋渡し支援機関12カ所、臨床研究中核病院15カ所、ワクチン開発トップレベル拠点5カ所を整備しました。そして、これら研究機関のデータを連結させるべくデータ拠点も整備する方針です。首都圏や関西圏では産学官連携によって、新たな研究開発拠点が生まれてきました。

かつて日本の薬事審査の遅さは有名で、新規医薬品では15カ月を超えることがザラでした。この十数年間で審査能力が大幅に改善され、今では優先審査制度を活用すると、8カ月間で承認されることが大半となりました。また、有事に対応した「緊急承認制度」、特性に応じた「条件付き早期承認制度」の導入等により、日本の薬事承認は世界最速レベルになっています。さらに第1相試験での日本人治験データの不要化等、一層の迅速化も進められています。