2025/09/04

では、気象データはどのように作成され、配信されているのでしょうか。

まずは気象観測データです。現在は気象衛星をはじめ、さまざまなデータを日々観測し収集しています。気象レーダーは電波を雨雲に発し、反射して戻ってきた電波を解析して雨雲の分布を観測します。日本全国をカバーするとともに、雨量計の観測値とも整合を取っているため、海外の同様の観測に比べて非常に信頼度の高いデータとなっています。また、アメダスでは降水量、気温、湿度、風向風速等を観測しており、これらの観測データはホームページ等を通じて提供しています。

次に観測データそのものだけでなく、収集したデータを解析して数値シミュレーションした予測結果も入手できるようになりました。さらにこの予測結果をもとに作成する、特別警報・警報・注意報、危険度分布などの、各種気象情報・データも提供しています。つまり大元の観測データ、途中の数値予報データ、最終的な各種気象情報という、どの段階のデータでも入手できる形となっています。

数値予報データについて付言すると、日本では複数の数値予報モデルによりシミュレーションを行っています。まず地球全体を対象とした全球モデルで、全世界の気象予測を1日4回実行しています。同モデルはメッシュ間隔約13キロメートルで計算するため地形はやや粗くなります。それに加えてメッシュ間隔5キロメートルというメソモデルも併用し、日本およびその近海の気象の詳細な予測を1日8回実行しています。さらに、メッシュ間隔2キロメートルというもっと細かい局地モデルによってより詳細な予測を1日24回行っています。

また、最新の科学技術を踏まえた数値予報技術の進展により、台風進路の予報精度も年々向上しています。例えば2005年当時、到達の2日前の進路予報は約200キロメートル程度の誤差がありましたが、現在では3日前でも同じ程度の誤差で予報することが可能となりました。つまり台風の進路を以前より1日早く、精度よく捕捉して、その分事前に備えることができるようになりました。

そして気象庁が提供している大容量データの中で、特に最近活用されはじめたデータが、第3次長期再解析(JRA -3Q)です。長らく作成してきた天気図はアナログであり、過去の観測データの多くは特定の地点だけのものでしたが、最新の数値シミュレーション技術を用いて、これらをより客観的な状態に仕立て直し、過去の大気の状態を立体的に数値化、可視化することが可能となりました。具体的には、数値シミュレーションとは大気の物理方程式を解くことなので、過去の観測データを与えて最新の予報技術で改めて解き直すことで、大気全体がさらにバランスが取れた矛盾の無い機械可読のデータとなり、高品質な気候のデータセットを提供できるようになったのです。いわば、過去の大気をコンピュータ上に再現した、という方がイメージしやすいでしょうか。

例えば、1947年に日本に接近したカスリーン台風の情報は、当時の天気図くらいしか残っていませんが、JRA -3Qでは、シミュレーションの格子点上に立体的に再現し、当時の台風の構造などを解析することができます。従ってこのJRA-3Qは、過去から現在までの主な台風を詳細に解析したい時などに役立ちます。また6時間間隔のデータセットになっているので、過去の現象の時間変化についても詳しく調査することが可能です。さらに長期間にわたって企業の方が保有するデータと比較し、台風をはじめ気象の変遷と自身のビジネスとの相関を分析することなども可能です。

多彩な分野で進むデータ利活用

こうした技術的進展を背景に、気象情報のビジネスへの利活用を展望したいと考えています。令和元年に実施した産業界における気象データの利活用の現状と課題についてのアンケート調査によると、気象データを事業に利活用している企業はまだ約3割にとどまっており、しかもデータを収集・分析した結果から将来予測を行い事業に活用している企業に限ると約1割という状況です。他の2割は情報を確認するものの、客観的な分析を行うことなく経験や勘に基づく利活用となっていました。

とはいえ、既に利活用している例を見ると、多様な事業分野で具体的に有効利用している例も少なくありません。

例えば製造・販売分野では、気象データを需要予測に用いています。小売分野では、飲食店の現場で来店客数やメニューごとの販売予測に活用し、物流分野では配送・補充に気象データを活用して販売機会ロスの削減に役立てています。アパレル分野では、気温などに応じた最適なコーディネートの提案、農業分野では、生産プロセスの最適化、観光分野では気象ごとに景観が映える観光地のプラットフォーム化、電力分野では、寒暖の予報等から電力需要と取引価格を予想して最適な調達計画の作成、保険分野では、天候デリバティブ等で昔から気象情報を活用している等々、実に多彩な使われ方が為されています。

さらに具体的事例を詳しくご紹介します。例えば漁業×気象の事例です。気象と海洋に関する過去の蓄積されたデータと、過去の操業日誌を収集し体系化したデータを組み合わせてAI解析を行い、最適な漁場の提案を導き出すアプリケーションを開発している会社もあります。それにより漁業従事者が減少する昨今ながら、生産性の向上と先達からの技術の継承が期待されます。

次いで鉄道×気象の事例です。JR九州では独自の観測データや、多数の気象予測情報をカスタマイズして表示できるアプリを利用しており、これを鉄道の運行・管理に活用して効率化させています。

電力×気象の事例については、ある企業では気象データ等を活用して、AIで電力需要や太陽光発電量を予測し、充放電の制御を自動で行う蓄電池を開発しました。これにより、ムダを省いて安定した出力の電気使用を実現しています。

また観光×気象では、老舗の飲食店が売り上げ、来客の各データに加え、気象データをトータルで〝見える化〟し、それを組み合わせて気象予測に基づく来客予測を立てています。これにより仕入れの効率化が図られる等、食材ロスが約70%削減され、逆に売上高は5倍となるなど明確な成果を実現しています。

気象データアナリストの育成と認定

こうした各種事例を整理してみると、気象データの利活用はいくつかのパターンに分類されます。

一つ目は、企業内で自ら分析するケースです。企業自らが支援センター経由で気象データを入手し、自社内で分析して、その結果を業績分析や商品開発に役立てるもので、社内に気象データを分析するアナリストを置き、その人材が統計分析やプログラム作成を行うというパターンです。なお、支援センターからのデータは、情報提供負担金として実費のみで取得可能です。

次に、二つ目は、民間気象会社から利用に適したデータを入手するケースです。気象庁のデータは極めて多様かつ膨大で、事業に適した情報を抽出するのに骨が折れるので、他社の力を借りて使いやすい形に加工されたデータを入手して、それを社内で分析するというパターンです。

三つ目は、企業活動に必要なデータ分析を民間気象会社やコンサル会社に委託するというケースです。これは高度な分析結果をそのまま企業戦略に反映できる半面、その解析結果の正誤や品質の高低を企業は判断し難いというリスクもあります。やはり、高度に分析するまでには至らなくとも、入手したデータを正しく評価し、適正に使いこなせる人材が社内にいるのが望ましいところです。

そうした観点に立ち、気象庁では2021年に気象データアナリスト育成講座の認定制度を創設しました。気象データを経済・社会で有効活用していくためには、まさにデータを正しく解析し有用化できる人材がカギとなるからです。気象現象や気候変動に対する理解、気象要素とともに観測や予報に関する理解、統計学やデータハンドリング、そしてビジネス課題の発見等の知識・技能を涵養し、気象データの可視化や分析結果のレポーティングと評価等を訓練するという内容で、25年3月時点で、143名が修了し、なお105名が受講中です。既に認定されたアナリストが、さまざまな分野で学んだことを生かして活躍している先例が生じています。

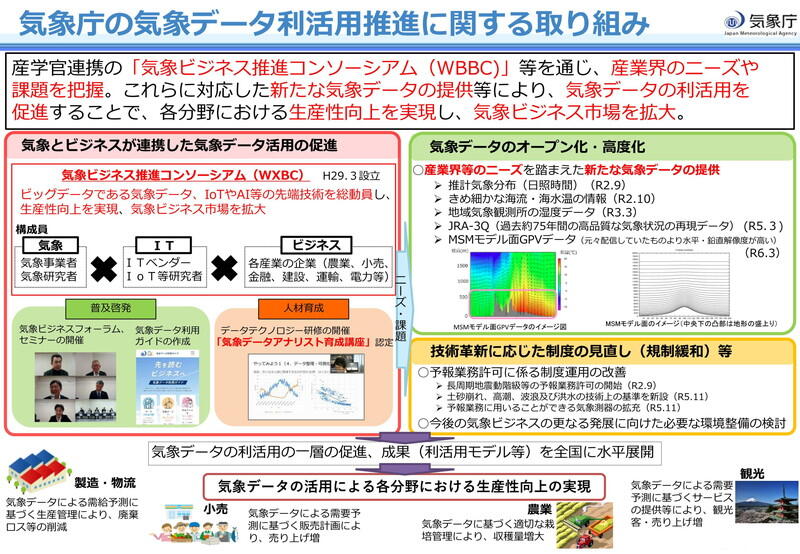

こうした人材育成を支援する一方、気象庁が気象ビジネスの発展を呼びかけるようになった17年に、産学官の分野横断的な連携を図る気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)が設立されました。気象データを利活用した新たなビジネスの創出に向け、気象事業者に加え各産業分野、アカデミア、関係府省庁・地方公共団体で構成され、設立当時215だった会員数は令和7年3月末現在、1526へと急拡大しています。

WXBCでは、人材育成や新規気象ビジネス創出に向けてそれぞれワーキンググループを設置するなど、各種研修プログラムをはじめとする活動を展開しています。また会員に加入していなくても、主催する各種ビジネスフォーラムや関連セミナーにはだれでも参加可能です。気象データについて勉強してみたい、しかしどこからアプローチすればわからない、という方に広く門戸を開いています。

さらに気象庁では24年3月からWXBCと共同で、「気象データ利用ガイド」を公開しています。活用事例や研修教材の確認、気象データの概要や入手方法などが掲載されており、ビジネスで気象データを利活用する契機になると考えていますので、ぜひ一度、気象データ利用ガイドのホームページをご覧いただければと思います。

気象データの応用の可能性は年々広がりを見せていることから、今後も多様なビジネス分野での利活用により、産業振興や安全向上により一層、役立てていただけることを期待しています。

(月刊『時評』2025年8月号掲載)