2025/09/04

社会資本整備の現場認識を深掘りするために、国土交通省中部地方整備局・佐藤局長にも話を聞くことにした。自動車産業など製造業が集積し、多極分散型の圏域構造の中部地方整備局では、2025年度に総延長42.6キロメートルの道路ネットワークがつながり、社会資本整備の効果が目に見える形で現れる。さらに、港湾・ダム・河川などのインフラ事業も着実に進んでいるようだ。「成果が現れている今こそ、将来に向けての仕込みを着実に進める」と語る佐藤局長の言葉には、社会資本整備への対応はどうあるべきかが内包されている。

Tweet

――中部地方は、全国有数のものづくりの地として重要な地域となっていますが、中部地方整備局はどのようにインフラ整備を進めようとしているのか教えてください。

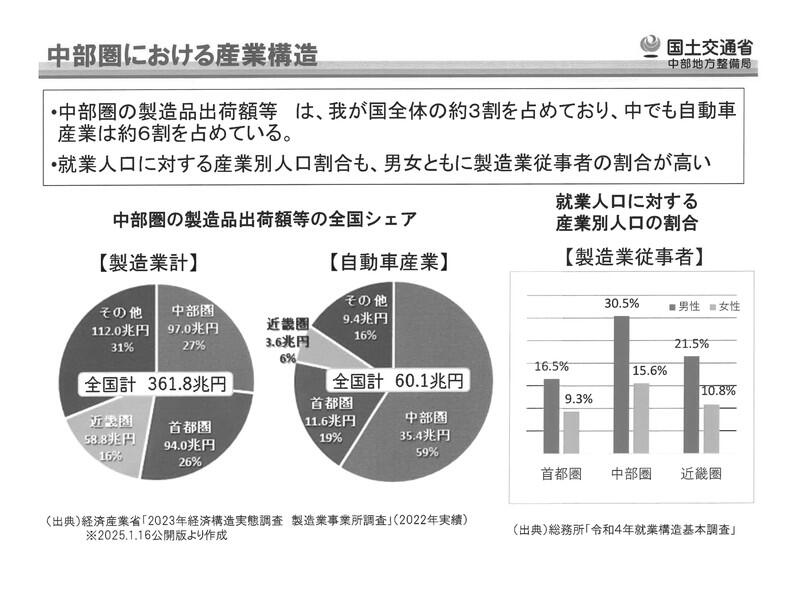

佐藤 中部地方は、製造品出荷額では全国1位の愛知県(52兆円)を筆頭に、3位静岡県(19兆円)と中部5県で全国の27%を占めるわが国のものづくりの中心と言っても過言ではないでしょう。特に自動車ではトヨタ自動車を中心に集積が著しく、自動車産業の出荷額の約59%を当地域が占めています。

これらの産業が集積している一方で、圏域構造としては、首都圏が東京に集中し、近畿圏が大阪に集中する傾向があるのに対して、各社の本社は名古屋に集中しているわけではなく、多極分散型の圏域構造となっているのが特徴です。

この多極間を有機的に結び、ものづくりに必要な人材、資源を供給・輸送する体制を支えるのが中部地方に求められるインフラの特徴と言えます。また、東京―大阪を結ぶ東西交通の要衝として、通過する人・物資が円滑に移動できることも重要なファクターでしょう。

――確かに、他の地域とは異なる特色がありますね。もう少し詳しく教えていただけますか。

佐藤 中部地方は、多極分散型が故に、豊かな暮らしが実現している大都市圏となっています。東京圏、大阪圏では、家計を支える人の通勤時間は30分を超えていますが、名古屋圏は30分を下回ります。また、都市中心から距離別の住宅面積を比べても、名古屋圏は、10㎞を超えると100㎡以上となりますが、東京圏、大阪圏は100㎡を超えることはありません。つまり、豊かでゆったりした生活が享受されていることが分かります。

――なるほど。

佐藤 大企業が多く、中間層(中央世帯)を見ても、所得が多く、一方生活コストが低いので、自由に使える、いわゆるお小遣い的な額が多いのも特徴です。合計特殊出生率も大都市圏としては高くなっています。ですから、わが国の中でも経済も暮らしも豊かな地域と位置付けられるでしょう。

道路は、「つながる中部42・6」がキーワード

――具体的なインフラ整備についてはいかがでしょうか

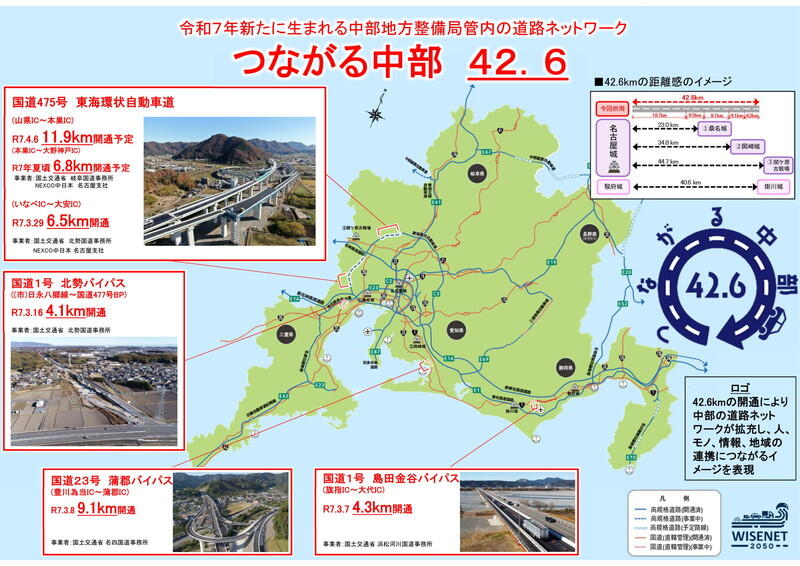

佐藤 まず、道路についてですが、2025年3月7日から夏にかけて、中部地方整備局管内では、東海環状自動車道と蒲郡、北勢、島田金谷の4バイパス、総延長42・6㌔の開通が予定されています。「つながる中部42・6」とキャンペーンを打ってスタンプラリーや沿線企業から応援メッセージを頂いたりしています。25年は、〝つながる〟をキーワードに中部圏の道路ネットワークが大きく変わり、中部圏全体にさまざまな波及効果があるものと期待しています。

――これまで長年取り組んできた事業が完成し、〝つながる〟わけですね。

佐藤 はい。いずれの事業も長年取り組んできており、特に、名豊道路(名古屋市-豊橋市)は、1972年の知立バイパスの事業化から始まり、約半世紀経って、全線が開通します。東海環状自動車道も、事業化から30年を優に超えます。長い期間かけて行ってきた事業が効果を発揮するようになります。東海環状自動車道については約8割が完成し、名古屋圏を中心とする三つの環状線(名高速、名二環、東海環状)の完成がいよいよ見えてきたと言えます。

――港湾については、いかがでしょうか。

佐藤 港湾については、貿易黒字額全国1位(7・9兆円)である名古屋港をはじめ、四日市港、清水港、三河港とそれぞれの背後圏にある産業や貨物物流に対応するための機能強化を図っています。いずれも、わが国が「稼ぐ」点では重要な拠点と言えるでしょう。効率よく「稼ぐ」ためには港湾機能の高度化、効率化が重要です。

――具体的に、各港湾について解説していただけますか。

佐藤 まず名古屋港については、船舶の大型化への対応や、完成自動車取扱い拠点を集約するため、ふ頭再編整備事業を推進しており、水深15mを確保した航路・耐震強化岸壁の整備や、複数箇所に分かれているモータープールの集約化を進めています。また、名古屋港は庄内川からの流入土砂の浚渫(しゅんせつ)が必要ですが、その土砂の処分先として、中部国際空港沖に新たな土砂処分場を整備しているところです。

――四日市港については、いかがでしょうか。

佐藤 四日市港は、東海環状自動車道の全線開通により、例えば、岐阜県大垣市から三重県四日市市までの所要時間が、従来の100分から55分に短縮されるなど、内陸部を中心にアクセス性の大きな向上が見込まれます。従って東南アジア航路の貨物量の増加と、コンテナ船の大型化に対応するため、水深14mの耐震強化岸壁を有する国際物流ターミナルの整備を進めています。

――清水港もお願いします。

佐藤 清水港は、背後圏に存在する国内有数の製紙業を支える物流拠点として重要な役割を担っています。パルプの輸入量も年々増加傾向にありますが、世界的な船舶の大型化が進む中、係留できる岸壁が限られることから、満載でも入港可能となるよう、水深15mを有する耐震強化岸壁の整備を進めているところです。

――政府は、2050カーボンニュートラル実現に向けて、インフラ面でも対応を進めていますが、中部地方の動きはいかがでしょうか。

佐藤 ご指摘の通り、カーボンニュートラルへの対応も急務です。中部地方では、JERA碧南火力発電所において、アンモニアを一部燃料として発電する実証実験を終え、本格導入を進めているほか、製鉄所なども水素による鉄の生産に向け検討を進めています。港湾・臨海部には温室効果ガスを多く排出する産業が集積しており、産業のエネルギー転換に必要となる水素・アンモニアなどの供給に必要な環境整備を行うことで、産業構造の転換や競争力強化に貢献することが重要です。