2025/09/04

日本におけるインフラ整備は今、危機に瀕している。投資は減退し競争力は諸外国に劣後し、老朽化が進むも財源は乏しく、担い手は不足するばかりだ。この現状を、国土学の権威である大石氏は、政官財メディアが一様に財政至上主義にとらわれ世代責任を放棄した結果にあると指摘する。改めて、各種数字の総覧をもとに、直視すべきわが国の現状と課題を検証してもらった。

Tweet

ハンデを背負った日本固有の国土事情

――長年にわたり、国土と日本人の関わりについて研究されてきた大石所長にとって、社会資本の重要性をどのようにとらえておられるでしょうか。

大石 まず、各種インフラを核とした社会資本を他の国にも増して整備しなければならない、わが国固有の国土の事情について検証せねばなりません。われわれ日本人自身は所与のものとして平素ほとんど意識されないと思いますが、峻険な山地、東西南北で大きく異なる気象、大規模自然災害の発生頻度等は、欧州に比べて非常に厳しい国土環境と言わねばならず、この点だけでも国家の繫栄にとって大きなハンデを負っていると言えるでしょう。

すべての大都市のうち、大変軟弱な地盤の国、河川が急流で短く豪雨の時に水害に直結するような国、狭い国土の地下でプレートが四つもせめぎ合っている国は世界には他にありません。例えば英国の国土面積は24万㎢で日本の同38万㎢よりむしろ狭いのですが、日本の可住地が10万㎢しかないのに対し、英国は20万㎢もあり、つまり国土のほとんどに人が住めるのです。

ある地球科学の専門家は、「われわれ(日本人)は〝じゃじゃ馬〟の上に乗っている」と評し、また「一つの籠の上に卵を載せてはいけない」と、東京一極集中がいかに高リスクであるか指摘しています。しかし現実は、〝じゃじゃ馬〟に乗せた籠の上に、幾つもの卵が盛られた状態です。

――持続可能性とリスク分散のためにも、一極集中是正が必要であると。

大石 人口や産業を含め、機能分散した各地方都市の間をつなぐのがインフラなのです。そして各都市が活性化するための環境整備に向けては、政府の後押しが不可欠です。しかし現在、後押しは全くなされていません。

1989年の消費税導入後、約30年で400兆円もの消費税収がありましたが、同時に300兆円の法人税減税を行い、さらに最高税率を下げて、所得税や住民税でも275兆円も減税してきました。使える財源は100兆円ほどとなってしまい、しかもその貴重なリソースを、企業が地方移転を図ったり、社員の子育て支援をする企業に対し補助に充てるといった、活性化のための政策手段に何ら使途してきませんでした。

国家課題である地方活性化もインフラ整備を拡充しなければ、国民的課題は課題のまま繰り越されるばかりです。それでいて気象は厳しさを増し、災害は激甚化の一途をたどっています。住める場所が少なく国土環境が過酷なのに、それを克服して国民の安全と幸福に資する、という意識や真剣度がこの国の政府から消えているように思えてなりません。

日本だけがマイナスのインフラ投資

――インフラの老朽化が各地で懸念されていますが、老朽化が進む背景として、維持補修に充てる財源が不足しているとの指摘をよく聞きますが。

大石 そもそも、財源とは経済成長なのです。経済が成長し、税収が高まって財源を成すのですから、経済が低迷し税収が伸びないような政策を取り続けていれば財源が不足するのは当然のことなのです。

この点は、先進諸外国の状況と比較すると一目瞭然です。各国は、まさに経済成長を図るべく、インフラに対し投資を行ってきました。1996年を100とした時に、2022年までの約四半世紀で、英国516、カナダ427、米国244、ドイツ216と伸ばしており、20年までの段階でもフランスは171、イタリアは157とやはり堅実な投資をしています。

しかし日本は、100を下回る60なのです。四半世紀で5分の3に減少していますが、増額の兆しはありません。G7が1・5~5倍以上もの投資を行っているのに、日本一国だけが、しかも半減近く減少させているのです。

これは企業の設備投資も同様で、日本では97年を100とすると2020年にはむしろ下回っています。国も産業界も必要な投資をしなければ経済が停滞するのは自明の理です。

――なるほど、投資しなければ老朽化の補修どころか、インフラを新規整備・増設することもできませんね。

大石 結果、必然として、例えば都市間の自動車による連絡速度の全国平均は、日本が62㎞/hであるのに対して、ドイツは84㎞/h、高速道路の暫定2車線をなくした韓国でも77㎞/hを実現しています。港湾にしてもコンテナ船の大型化は世界傾向なのですが、日本で大型コンテナ船が接岸できるバースは韓国よりも著しく少ないのが現状です。

さらに国際空港を比較すると、成田空港は4000メートルと2500メートルの2本の滑走路しかありませんが、日本より約20年遅れで整備した韓国の仁川国際空港には、4000メートルに加え3750メートル級が3本も整備され、アジアのハブ空港の機能を果たしています。国際競争が年々激しさを増す中で、現状停滞のままでは相対的に競争力が退歩するばかりです。

――世上〝失われた30年〟とよく言われていますが、実際のところはどのような状況でしょう。

大石 1995年を1・00として、そこから2020年までの名目GDPの推移、つまり経済成長の推移を、インフラ投資と同様に主要各国と比較すると、米国3・00、ドイツ1・79、フランス2・00、英国2・57、イタリア1・85と各国順調に成長し、新興国である中国は27・63です。しかし日本はなんと1・02。事実上、ゼロ成長です。GDPと税収はほぼ同じ軌道を描きますので、GDPの低迷が税収の低迷を裏付けています。

これは当然の話で、投資をしなければ競争力や生産性が低下する、生産性が低下すれば経済が成長せず、税収も増えず財源は減り、賃金も少なくなるという明白な負の連鎖が続いてきたのです。

――やはり、G7各国と比べて日本は賃金面でも低迷しているのでしょうか。

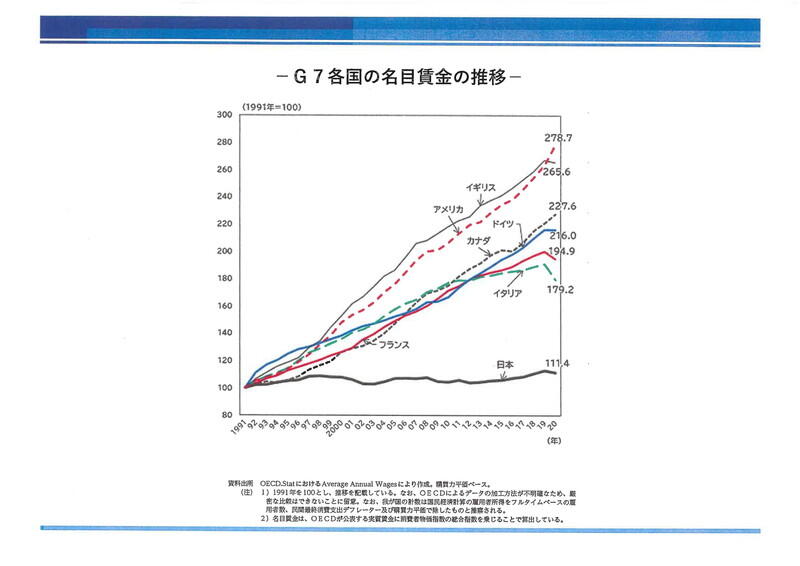

大石 これも1991年を100として2020年までの推移をみると、米国278・7、英国265・6など、他国は程度の差こそあれ大きな右肩上がりを描いているのに、日本だけが111・4でほぼ横ばいです。