2025/09/04

――河川については、いかがでしょうか。

佐藤 河川については、2024年11月23日に設楽ダム(愛知県設楽町)本体工事の着工式を開催しました。同ダムは、1978年に調査を開始してから約半世紀後に大きな節目を迎えました。このほか、新丸山ダム(岐阜県御嵩町・八百津町)についても、本体コンクリート打設を開始しています。数年後には二つのダム事業が最盛期を迎えることになります。

昨今の大規模な半導体工場は、一つの工場で人口数万人規模の自治体の水道供給量と同程度の水を消費します。水資源の多寡が半導体産業などの立地の判断となることは自明です。中部地方の徳山ダム(岐阜県揖斐川町)は、関東の八ッ場ダム(群馬県長野原町)の6倍の規模の貯水量をもつ、わが国最大のダムです。この豊かな水資源を圏内に行き渡らせることが重要です。このための事業である木曽川水系連絡導水路事業については、2010年からダム検証を実施してきましたが、24年8月に国土交通大臣による事業継続の対応方針が決定し、同年12月に事業実施計画が変更されました。いよいよ建設に向けて事業が進み出し、12年後の完成を目指すことになりました。

このように、長年をかけて取り組んできた事業が、完成または最終コーナーを回りつつあると言えます。

単なる道路の機能だけでなく、産業動脈(Artery)として実現を視野に

――今、佐藤局長にお話しいただいた中でも、2025年度は目に見える成果が現れる年と言えそうですね。

佐藤 実は、私は、職員に対しては、「今年は〝仕込みの年〟だ」と伝えています。完成するものがあるということは、将来の中部を担う次世代の事業・プロジェクトもしっかりと計画し、事業化に向けて歩みを進める時期だと考えています。

――なるほど。

佐藤 まず、道路については、新たに約100㎞の高規格道路について概略ルート・構造の検討、都市計画、環境アセスメントを進めるための調査を進めています。検討している高規格道路の一部は、名古屋港を中心に、半円上の形で製造業の生産拠点が集積した地域を抜けていきます。産業の集積度合いから見て水素のパイプラインや、オートフロー・ロード(自動物流道路)と一体となった整備を検討してもいいのではないでしょうか。そういう議論を、早い段階から経済界などと進めていきたいと考えています。

――将来展望も、きっちりと視野に入れておられるということですね。

佐藤 こういったことは、製造業が集積している中部圏だからこそ、先行して検討すべきですし、単なる道路としてではなく、産業動脈(Artery) とし

て実現が可能と考えています。

河川事業についても、既に二つのダムが本体工事中ですが、さらに、天竜川において、佐久間ダム(浜松市)を再生し、新たな洪水調節機能を確保する事業を進めています。また、上流域においても、洪水調節機能の強化に向け、既設ダムの活用などに関する調査・検討を進めているところです。

伊豆半島部においては、完成後60年経つ狩野川放水路(静岡県伊豆の国市)の増強の検討も進めているところです。気候変動により、洪水の規模、発生頻度が変わってきている中、気候変動のスピードに負けないようにしっかりと対応していきたいと考えています。

AIも積極的に取り入れ、先進的なIT防災体制を構築へ

――デジタルへの対応はいかがでしょうか。

佐藤 人口減少、特に生産年齢人口の減少を考えれば、早晩、今まで3人で行ってきた仕事を2人で行わなければならない時代が必ず来ます。そのためには、生産性の向上が必須であり、これは、インフラ分野に限った話ではなく、それくらい先を見通しておくことが重要です。

インフラは一品生産が多く、オートメーション化が難しいところですが、昨今のDX技術の進展がこれを可能にしていると考えています。建設現場のオートメーション化については、まずは、大規模かつ繰り返し作業の多いダムやトンネル現場において基礎技術の開発が進むと考えています。先述の通り、中部地方整備局は、二つのダム本体工事を施工中であり、いずれについてもオートメーション化に向けた技術的な新しいトライを期待しています。

――詳しく教えてください。

佐藤 具体的には、ダムはコンクリートの打設工程のオートメーション化は進んでいますが、これを拡大し、骨材の生産プロセスから、コンクリートの打設完了までといった上流から下流までの一連作業まで進めば、AIが生産・打設工程のコントロールを行うようになると考えています。そうなれば、人の役割が、監視だけになるとともに、働き方改革の中であっても、連続した施工が可能になるはずです。こういった技術開発の場として活用できる現場は多く、官民で連携しながら取り組んでいきたいと考えています。

――佐藤局長は、国土交通省水管理・国土保全局河川情報企画室長時に危機管理型水位計、ワンコイン浸水センサを担当され(時評・2018年6月号「官主導のオープンイノベーション方式により激甚化する水災害に対応」)、当時から防災面において通信技術の進展、低コスト化を施策に取り入れておられましたが、中部地整管内ではどのように具現化されておられますか。

佐藤 ご指摘の通り、危機管理型水位計、ワンコイン浸水センサは共に、私が担当し、名称もつけた施策です。高コストであったセンサと情報収集コストが格段に下がることで面的にセンサを多数設置することが現実のものとなっており、管内でも設置が進んでいます。これにより、どこでどのようなリスクにさらされているのか詳細に把握が可能となり、将来的にはリアルタイムでの防災対応が可能となります。特にこれらの情報は、設置者が異なっても、すべて同一のサーバに集約し、ビッグデータ化する仕組みとなっており、AIを活用したビッグデータ解析によるAI防災として発展していく可能性があります。整備開始から、危機管理型水位計については326基、ワンコイン浸水センサについては647基設置と全国の中でも設置が進んでおり、さらに加速させ先進的なIT防災体制を構築したいと考えています。

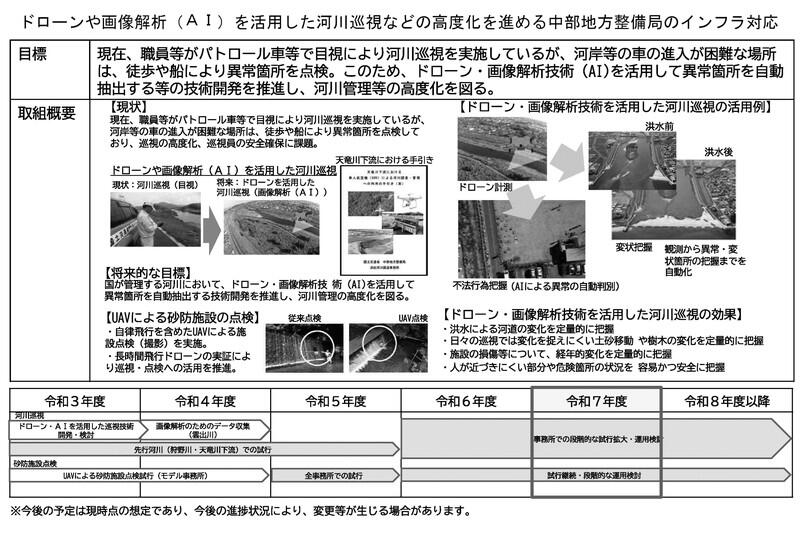

――ドローンなども、取り入れておられると聞きました。

佐藤 中部地方は中央構造線が位置し、脆弱な地形・地質が多く、多くの砂防事業を行っています。砂防施設などの点検は重要な業務ですが、車で到達できない箇所も多く、現地確認に多くの時間と労力がかかっているのが実情です。このため、2~3時間、100㎞以上飛行可能なドローンの開発が進められており、一昨年の実証実験では、往復10㎞を超える自律飛行を行い、離れた砂防施設の現場巡視ができることを確認しました。現在は、レベル3・5飛行(補助者や看板の配置などの立入管理措置を撤廃した無人航空機目視外飛行)に向けた取り組みを進めており、今年3月には長島ダム(静岡県川根本町)において、実際に約17㎞のレベル3・5飛行によるダム湖の巡視を行ったところです。衛星通信の受信機の大きさが、A4サイズからスマートフォンサイズのものが開発されており、携帯電話不感地帯でもレベル3・5飛行が可能となります。現場への導入、さらには災害時におけるヘリコプターを補完する役割を担うべく、検討を進めたいと考えています。

――働き方改革にデジタルを導入する動きについてはどのようにお考えですか。

佐藤 働き方改革にも、デジタルを導入する効果は大きいと考えています。中部地整では、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入を進めており、今までは人がエクセルなどを利用しデータの整理を行っていたものを生データから自動的に様式に入力したり、引用し分析するように試みています。数百時間単位で業務の効率化が図られており、DXを活用した業務改善を一層進めていきます。

――最後に、今年6月2日に、三重県伊勢市で「国土強靭化の観点から高速道路を防災に生かしていく」セミナー(主催・三重県、伊勢市、時評社)を開催します。佐藤局長にもご登壇いただきますが、開催に向けてメッセージをいただければありがたいです。

佐藤 三重県内においては、2023年に中勢バイパス(国道23号)が40年の時間をかけて全線開通し、今年は北勢バイパス(国道1号)が一部開通をしました。三重県の北勢地域(北部地域)には、海岸線に沿って、国道23号、1号、東名阪、新名神と国道2本、高速道路2本と四つの太い交通軸がありますが、域内での生産活動や東西交通の要衝としての役割により渋滞の発生が著しく、5本目の軸となる23号、1号のバイパスの完成が待たれています。

三重県全体を俯瞰(ふかん)すれば、中勢地域(中部地域)には、国道23号、23号バイパス、伊勢自動車道、東紀州(紀伊半島)には、国道42号、紀勢自動車道と、北から5-3-2の道路軸となっており、これらを完成、充実させることが重要です。また、リニアの三重県駅の設置も予定されており、これらの軸とクロスする交通ネットワークの整備も必要です。さらには、南海トラフ地震では、大きな被害の発生が想定されており、紀勢線など津波の被害を受けず、復旧などの主ルートとなる「命の道」の早期の整備も重要です。三重県セミナーでは、地域特性を踏まえた整備について議論できればと考えています。

――ありがとうございました。

(月刊『時評』2025年4月号掲載)