2025/06/24

TSUNAG認定の目指す姿(市場評価との連動)

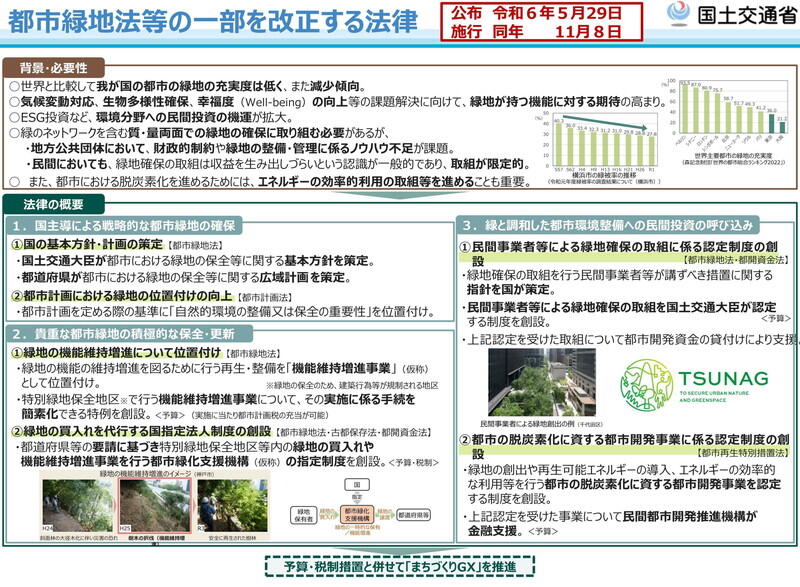

ここで、「優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG)」についてもう少し紹介させてください。TSUNAG認定は、民間事業者等による良質な緑地確保の取り組みを、国が多面的・定量的に評価する初の制度であり、緑地の質の評価はまちづくりGXの三つの視点(気候変動への対応、生物多様性の確保、Well-beingの向上)から行います。

そして、TSUNAG認定を受けることの直接的なメリットとして、先に述べた無利子貸付や補助金を用意していますが、私たちはこの認定制度でさらに先を目指したいと考えています。TSUNAG認定の本質は、緑地の価値を「見える化」することであり、それによって、例えば国際金融市場の中でESG投資を受けやすくなるといった、その事業や企業に対して市場で何らかのメリットが生じるような流れをつくり、それによって良質な緑地への民間投資がさらに促進されるという好循環を実現できればと考えています。

そのための仕掛けとして、今年に入ってから、TSUNAG認定を二つのグローバル基準と連携させることができました。一つ目は、不動産企業等のESGへの取り組み度合いを評価する国際的な基準であるGRESB(グレスブ又はグレスビー)です。TSUNAG認定の取得により、GRESBでの評価を高めることが可能となりました。二つ目は、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が発行している、企業の自然関連の財務情報を評価・開示するための国際的なガイドラインです。TSUNAG認定の取得を、TNFDのガイドラインに位置付けがあるものとして、企業が情報開示・広報することが可能となりました。

今後も、TSUNAG認定の普及とともに、制度としての可能性を拡げていきたいと考えています。

※ TSUNAG認定の第1回目となる24年度分は、本年3月に14件の計画を認定・公表し、4月25日に認定式を予定。また、25年度は、4月1日から30日までが申請受付間。

街区単位での取り組み支援

まちづくりGXでは、街区単位でのエネルギーの面的利用(以下、面エネ)の取り組みも主要政策の一つと位置付けています。面エネは、地区や街区内の複数の建物をエネルギー導管のネットワークで繋げることにより、熱や電気といったエネルギーを面的に融通するシステムです。建物単体では導入しにくい高効率の設備・技術の導入が可能となるほか、エネルギー使用量のピークが異なる複数用途の建物をまとめることでエネルギー需要が平準化し、街区全体としてエネルギー効率の向上を図ることができます。例えば、住宅では朝と夜のエネルギー使用量が大きく、オフィスでは昼間が大きいというのが一般的であり、建物ごとにプラントを作ると需要が安定しません。地域でまとめてプラントを作った方が、エネルギー需要が平準化し、プラントの効率的な稼働が可能となります。

また、面エネはコージェネレーションシステム(CGS)等の自律分散型のエネルギー供給施設を組み合わせることにより、防災性の向上にも寄与します。災害時などに系統電力の供給が途絶えたとしても、地域に必要な電気や熱を面エネで確保できるというのは大きなメリットです。

都市局では現在、「国際競争拠点都市整備事業」という補助事業で面エネの支援を行っています。日本は災害が多く、東京も他国の主要都市と比較して地震の危険が多い環境にあることは否めません。災害時にエネルギーの断絶により業務が止まってしまうというのでは、都市間の国際競争で後れをとってしまうため、わが国の大都市の弱みである災害時の脆弱性の改善に取り組んでいます。本事業は、エネルギー導管や蓄電池などを補助対象としていましたが、令和7年度はこの予算を拡充して、国の認定を受けた脱炭素都市再生整備事業における高度なエネルギーマネジメントシステムを補助対象に追加しています。

都市構造の変革の促進

他の政策に比べると息の長い取り組みではありますが、「コンパクト・プラス・ネットワーク」も、まちづくりGXを進めていくために重要な政策です。人口減少や高齢社会などの課題を考えても、地域の持続可能性を維持するためには、やはりまちのコンパクト化などによって一定の集積を維持する取り組みが不可欠でしょう。コンパクト・プラス・ネットワークや都市機能の集約は、移動・輸送距離自体を減らすとともに、公共交通の利用促進等を通じて、CO2排出量の削減やエネルギーの効率的利用に寄与します。24年末現在で、全国で599都市がコンパクトなまちづくりを推進するための「立地適正化計画」を策定し、取り組みを進めています。

また、都市局では、自治体が行う「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり(「ウォーカブルなまちづくり」)を法律・予算・税制等のパッケージで支援しています。自動車から歩行への移行を促進できれば、省エネにつながって脱炭素にも貢献できることになります。単に歩行者が増えるだけではなく、衰退しかけていた中心市街地で商店の売り上げアップや地価の上昇、中心市街地の活性化といった効果も現れております。

猛暑の中でも安全・快適に暮らせる都市環境の形成

昨夏の猛暑は記憶に新しいところです。最近では、23年に国が熱中症の死亡者を30年までに半減させる目標を掲げた「熱中症対策実行計画」を閣議決定したこともあり、まちなかでも暑さ対策が求められるようになりました。驚くかもしれませんが、近年では、大規模な災害がない平均的な年では、熱中症で亡くなる方の数は自然災害で亡くなる方の何倍も多くなっている状況です。

このような状況を踏まえ、これまで都市政策の中で十分に焦点が当たっていなかったまちなかの暑熱対策をしっかりと政策に位置付け、安全・快適な都市環境の形成を推進していくことにしました。暑熱対策は、都市の緑の確保や「ウォーカブルなまちづくり」と親和性が高く、市民のWell-beingの向上に寄与する点で、まちづくりGXの重要な要素の一つと考えています。

具体的には、令和7年度予算において、3D都市モデル「PLATEAU(プラトー)」を活用した暑熱対策の検討や、まちなかのクールスポット創出のための支援などを盛り込んでいます。官民で取り組む冷却効果の高い施設として、樹木や植栽、屋上・壁面緑化、透水・保水性舗装、日よけなどの設置への支援のほか、民間事業者が先進的に取り組む実証事業の支援などを予定しています。

2027年国際園芸博覧会のテーマとして発信

私は2年後に横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)」も担当しています。1990年の「大阪花の万博」以来、日本では37年ぶりのA1クラス(最上位)の国際園芸博覧会となります。

ご紹介したいのは、園芸博といえば従来は花と園芸が中心でしたが、今回は「GREEN ×EXPO 2027」との略称が示すように、気候変動や生物多様性、食糧危機など、地球規模の環境問題にも焦点をあてて開催するということです。博覧会国際事務局(BIE)からもこの点は高く評価されており、新しい園芸博のモデルとして、まちづくりGXの視点を取り入れた形で準備を進めていきたいと考えています。

会場内には、「Urban GX Village」など五つの「Village」を設けてテーマに沿った共創事業を展開するほか、70程度の国・国際機関による出展を目標に招致活動を進めているところです。27年3月から9月までの半年間で参加者数1500万人達成を目標に、参加者の皆さんへテーマがしっかり伝わりつつ、日本各地の魅力や特産品なども紹介できるような、意義のある博覧会にしたいと思っています。

(月刊『時評』2025年5月号掲載)