2025/10/10

――そうした問題意識の下、各自治体とさまざまな連携協定を結んでいると聞きました。その事例など、いくつかご紹介いただけますか。

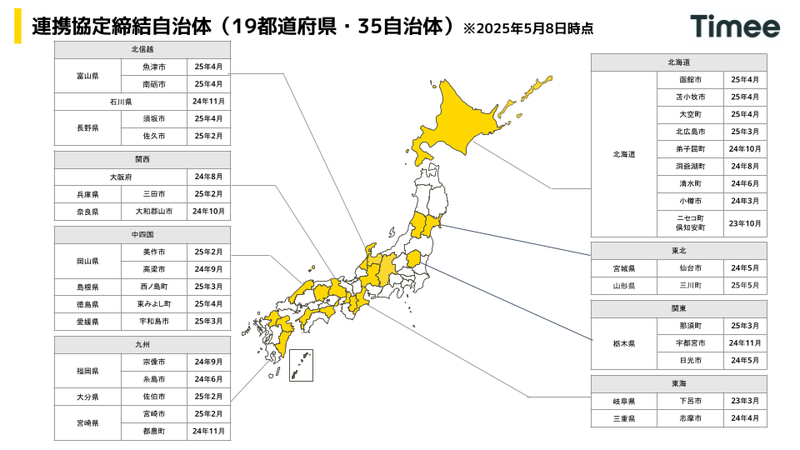

小川 本年5月8日時点で、19道府県、35自治体と連携協定を締結しています。協定の内容もさまざまですが、例として大阪府さんとは「学生向けの有償職業体験の機会を提供」しています。

――前述された、仙台における情報非対称事例の解消にあたりますね。具体的にどのような連携内容なのでしょう。

小川 「タイミーによる1日単位・有償の仕事体験」を学生さんに提供することで、学生と地元企業との接点を創出します。一度作ったご縁を一過性にとどめるのではなく、その後もタイミーの活用等を通じて人と企業の継続的な関係を構築し、お互いの理解を深めるなどミスマッチを減らした上で、地元企業への就業につなげていく、という枠組みです。

――スポットワークですと、比較的手軽にさまざまな就業が可能となるので、体験の幅を広げるにはうってつけですね。

小川 はい、タイミーのサービスは働くことへの敷居、ハードルを低くしている点も大きな特色です。この特性を活用して、兵庫県三田市さんとは、ひとり親等就労困難者への支援という形で協定を組んでいます。三田市においてもひとり親からの相談件数が年30%程度ずつ増加しており、就労や家計に関する相談も全体の35%にのぼることが大きな課題でした。特に母子家庭の一般的な課題として、厚労省は就労経験の少なさ、結婚・出産等による就業の中断が再就職の障壁となっている旨を分析しています。

そこで弊社では、「ひとり親家庭応援企業」の求人を専用サイトに一覧化して見える化し、三田市の相談支援を受けているひとり親の方に対し、相談過程で該当する求人を積極的にご案内し、企業とのマッチングを進めます。就労後はさらに三田市の個別相談に移り、今後の支援の進め方をひとり親の方とともに決めていくという流れを構築しています。

このように、〝就労〟の形態や各自治体が重点を置く課題はまさに多種多様であると実感します。また、そうした自治体の要望にお応えしてタイミーの利用が、社会で弱い立場にある人などに対し、よりきめ細かい方向へ焦点が当てられつつあります。

――三田市の例は、ひとり親の対応にとどまらず、女性全般の就労促進に道を開く施策のようですが。

小川 女性が結婚、育児などのライフステージの変化に応じて退職すると、そこで社会とのつながりが途切れ、その後の再就職が難しい場合が今なおあろうかと想定されます。その点、いわばリハビリ的にスポットワークを活用してもらえば、いずれは女性の就労と社会参画に結び付くものと想定しています。

能登の持続的復興へ生業支援

――2024年1月に大型地震、9月に豪雨災害に見舞われた能登地方に対して、協定に基づく支援の動きなどはいかがでしょう。

小川 まさしく石川県さんと、能登復興をテーマに協定を結んでおり、域内事業者のスポットワーク活用支援と域外ワーカーへの周知を通じ、創造的復興の支援に取り組んでいます。協定の連携項目として、被災事業者の生業再建、関係人口の創出、被災地の住民の多様な働き方の推進、を主要3本柱に位置付け、スキマ時間を使った就労による再建に向けた人手確保の支援、また大阪府さんと同様に1日仕事体験を通じてワーカーと企業の接点を創出し、長期雇用を含む地元企業への促進を図ります。

――人口減による人手不足は災害発生以前の能登も例外ではなかったと思われます。長期的視点に基づく復興には、やはり地域産業の再生と継承が不可欠ですから、被災後はより一層、就労支援等の需要が高まりを見せているのでは?

小川 私も被災地に赴きましたが、一連の災害で故郷を離れ他の都道府県に移られた方も少なくない、それ故に事業を再興したくてもどうやって人を集めるべきか悩みを抱える経営者の方が多々おられました。それに対しタイミーでは、地元企業とのマッチングを軸としながらも、当該自治体の枠を超えて近隣市町村からのマッチングも可能とする、ワークシェアリングの考え方を持っておりますので、ご指摘の通りこの点は事業再生、産業振興に大きく貢献できると思っています。

――主要3本柱の一つである関係人口の創出は、地方創生における継続的なテーマの一つでもあります。

小川 関係人口はもちろん、帰郷や移住促進も含めて、他の自治体との連携を強化しています。本年2月に協定を結んだ長野県佐久市さんは、地元へのUターン就職を広く募りたいと希望しながら、やはり他の自治体同様、地元企業の認知度向上が課題でした。そこで年末年始や夏季休暇等の帰省時に、タイミーで1日仕事体験の求人プログラムを設定して地元企業で働いてもらう、そこで地元企業を知ってもらいUターンにつなげていくというプロジェクトを、ともに進めていくこととなりました。

地域にとっては観光振興もさることながら、継続的な関係人口づくりという点では、地元で働いてもらう方が、より密なコミュニケーションを構築する上で有効だと捉えています。

また地方には農業を筆頭に、都市部では経験できない就業分野・形態が多々あるため、仕事体験を通じて新たな経験を積み、働くことに対する個人の視野を広げる契機にもなります。そのため、まずは地方特有の仕事を掘り起こすことが大事だと考えています。

――地方によってブランド農産物が多々あるだけでなく、さまざまな伝統産業がありますので、そうした分野を含めると受け皿がかなり広がりますね。

小川 能登の場合、震災後に顕在化した求人内容として、牡蠣の洗浄や牧場における馬の飼育補助、酒蔵での焼酎のラベル貼りと箱詰め等があります。いずれも地方、そして地元ならではの仕事内容でワーカーからも高い関心が寄せられました。

――経済産業省の地方局などからも、高い技術を擁した地場の中小企業が数多あるものの、やはり人手不足に悩んでいる現状をいかに発信するかが課題だと聞きました。

小川 わが国産業界のほとんどが中小企業であるにもかかわらず、求人を出しても社名認知度が低いと、やはり大企業の方に応募が流れてしまうとのことです。

そういう意味では働く側も、聞いたことのない会社の求人に応じるのは二の足を踏みがちなところ、スポットワークならば気軽に働きにいける、そして実際に現場へ行ってみると職人の技術に触れ、モノづくりの雰囲気を体感できる、そこに触発されて就職し、自身の生業を見出していく場合も大いにあり得ることでしょう。それ故タイミーとしても、今後は中小企業にもっとフォーカスしていくつもりです。

〝新たなコミュニティづくり〟に貢献

――当面の重点分野について、小川代表のお考えはいかがでしょう。

小川 製造業です。今なお日本経済で高い比重を占めていますが、やはり期間工では現場の戦力になりきれないため、タイミーはこの分野にまだなかなか入り込めていません。そこでマニュアル策定の推進による明確な分業化が進めば、作業補助だけでもスポットワークが大いに役立つと確信しています。米国の製造業低迷が久しく指摘される一方、日本の製造業は堅調に推移していますから、それをぜひわれわれも下支えしていくつもりです。

どの分野も同様ですが、人手が足りない、もしくはミスマッチしているが故に産業がシュリンクする、あるいは適切な人員が確保されないために本来実現されるべき成長が阻害・抑制されるとしたら大きな問題です。これを解決するためにも産業界は現状1000万人のワーカーをぜひ活用していただきたいですね。

――地方創生に関連した中長期的な展望、構想などお願いします。

小川 非常に難しいテーマであるのは確かです。が、近年では民間がまちづくりに関わるケースが増えており、国も後押しする傾向にあります。それ故タイミーとしても、いずれはどこかのまちづくりに参画していければと考えています。そうした活動がひいては、日本の持続的な成長につながるヒントとなれば何よりです。

現在タイミーのビジネスはBtoCを基軸としていますが、ユーザーとユーザーを結ぶCtoCも十分可能です。例えば共働き夫婦が子どもを預けたいとき、タイミーに募集を出せば近隣高齢者が1日預かってくれるという、かつてはどこにでもみられた近所づきあいや相互扶助の姿を、デジタルを通じて現代風に再現することも期待できるでしょう。正規雇用の清掃者が不足気味な自治体がスポットワーカーを募集し、まちの人がそれに応じて公園の清掃を行うなど、新たな公民補完関係構築も想定されます。

そうした姿が日常ごく当たり前に体現されれば、まちに対する住民の愛着が増し、地域の活力につながるのではないでしょうか。いわば、タイミーのリソースを駆使して〝コミュニティの再構築〟に協力できれば何よりです。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年6月号掲載)