2025/10/10

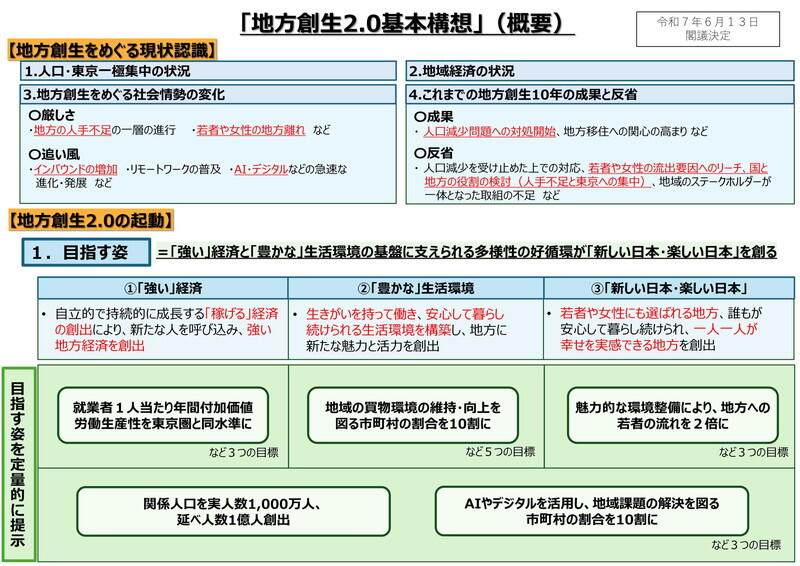

本年6月13日に閣議決定された「地方創生2.0」(以下「2.0」)は、これまで約10 年にわたる地方創生の取り組みを改めて見直し、外部環境の変化等も踏まえた内容へ進化している。人口減をある意味で所与のものとしながらも、経済の成長と地方の活力維持、さらには生活満足度の向上など質的な面にも視点を拡大したとも言えるだろう。海老原局長に、かつての地方創生と「2.0」とを比較しつつ、その変化を検証してもらった。

Tweet

人口減少を受け止めつつ、地方を元気に

――2015年からスタートした「まち・ひと・しごと創生総合戦略」こと「地方創生1・0」から約10年、戦略策定の背景となったわが国人口数は今なお減少を続けています。

海老原 10年前は、人口数が前年比で14万人減少したという事実に注目が集まり、人口減が社会問題として実感を伴い認識され始めたころだと思います。そのため当時の「1・0」では、その目標として「人口減少・地域経済縮小の克服」を掲げていました。人口減を抑制、押しとどめるという発想だったのです。しかし現在、人口減は前年比約55万人にのぼり、出生数も最盛期の200万人超から70万人弱へと急落、そして今後も減少が確実視されています。つまり、かつての人口減抑制は効果を発揮し得ませんでした。

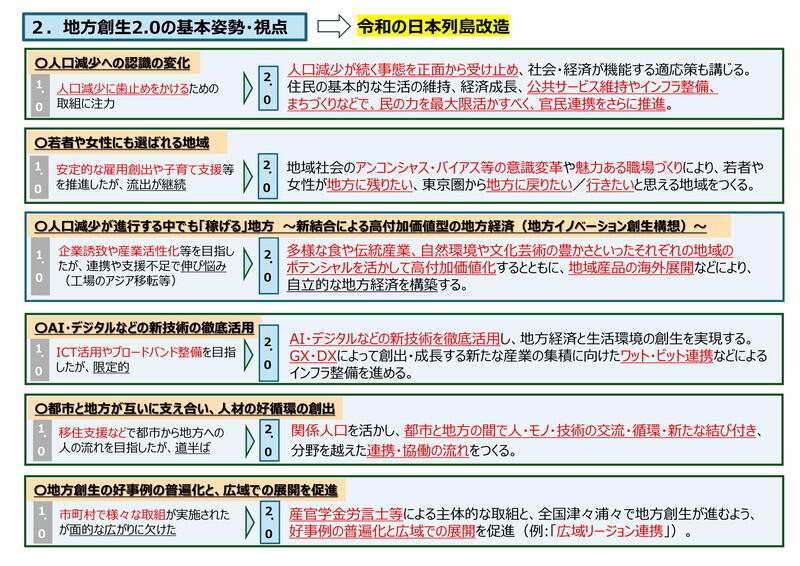

この推移をもとに「2・0」では人口減の抑制努力は引き続き継続しつつも、「当面の人口減少が続くことを正面から受け止め、適応策を講じる。人口規模が縮小しても経済を成長させ、地方を元気にする」ことを目標として明示しています。つまり、この先も人口は減り続けることを前提とした政策にシフトする、その上で地域経済・社会の活性化を図る方向にかじを切った、ということです。

――人口が減っても豊かな地域づくり、を目指すわけですね。

海老原 はい、「2・0」における大きな眼目だと言えるでしょう。

続いて、10~20代の若者や女性が、東京に流入する主要層であることに着目しました。地元が若者や女性の生活圏として選ばれていないことが、地方創生および人口減抑制上の大きな課題となります。このため、「2・0」においては、若者、ことに女性に選ばれる地方であるべきだという点を主眼としています。各府省庁がこの方向に沿った施策を打ち出し、後年その効果、つまり若者や女性の行動変容と都市部への流入動態に変化が表れることを期待しています。

――その場合のポイントとして政府は、地元での仕事の創出はもちろん、男女の役割固定感、アンコンシャス・バイアスの解消を指摘しています。

海老原 個人的意見としては、時間がかかることではありますが、〝女性に選ばれる地方〟を目指すべきだと考えています。繰り返し政府が掲げることで、社会の制度だけでなく意識も変わっていくよう期待しています。各種ハラスメントに対する社会概念や対応は、10年前に比べて今は広く一般化しました。同様にアンコンシャス・バイアスも解消への意識が高まり、それによって地域の如何にかかわらず地元で暮らしやすくなれば何よりです。

そういう意味で今回の「2・0」ではある種、外形的な基準や設定ではなく、人の生き方に対する価値観や意識の面まで踏み込んでいるので、逆に捉えどころがないと言うか、わかりにくい部分もあろうかと思います。量的な目標から質的な目標への転換を目指しているのも、「2・0」の大きな変化だと言えるでしょう。

行政デジタル化の効果が実証

――AI・デジタルの活用についてはいかがでしょうか。IT化の推進は「1・0」のころから、地方自治体において導入、活用が求められてきました。

海老原 ただ、AI・デジタルの活用場面が10年前と現在では大きく様相を変えています。例えば以前は、路線バスの乗客が減少していくという需要減が着目されていたのですが、現在は運転手の成り手がいないという供給減の方が深刻化しています。従って現在におけるデジタルの活用は、主に供給力不足に対応することが目的となります。

具体的には行政における文書作成や申請手続きが、デジタルあるいは生成AIを使うとすぐにできるため、〝書かない窓口〟が各役所で急速に広がっています。申請する民、受け付け対応する職員、双方にとって省力となりコストも安価になるなど、良いことづくめです。さらにその先には、いずれオンライン申請もごく一般的になっていくものと期待されます。

――かつては、自治体にデジタル導入を図っても、それ自体の手間とコスト感が先立って、なかなか進まないと指摘されたものでした。

海老原 しかし今では、デジタルが効率化を実現しているというエビデンスが生じつつあります。先日青森県八戸市の方とお話したところ、やはり〝書かない窓口〟を実践したことで、これまで30 分かかっていた手続きが13分減る一方、市民の満足度が90%上がり、かつ経費はそれほど要していないということなどを、データをもとにご説明いただきました。こうした目に見える形で効果が検証できる点も、10年前には考えられませんでした。

――そうしたエビデンスは、デジタルの導入過程にある自治体にとって良い成功例になると言えそうですね。

海老原 データに基づく検証を取りまとめている自治体も多いと思われますが、広報の在り方が課題になるのと、データの取り方や解析が自治体によってまちまちですので、ローカルな話題提供にとどまっているのかもしれません。今後は広報の在り方も含め、そうした点の解決も求められると思います。ただ、いずれにしてもデジタルが行政サービス効率化や向上に資するのは、自明なことではあります。

〝関係人口〟促進で柔軟な関りを

――また「2・0」では、例えば週末だけ地方に出かけてさまざまな支援や地元の共助活動に参加するといった、〝関係人口〟を生かした都市と地方の支え合いも主要なテーマに位置付けられています。

海老原 そうですね、10年前は東京から地方への移住促進を図ることに主眼が置かれていましたが、それでは各地方で移住希望者確保を競い合うことになってしまい、地方からも疲労の声が上がっていました。

それ故、移住あるいは定住という二択を前提とするのではなく、移住とまではいかなくても東京に暮らす人が兼業や副業など何らかの形で地方と関わる形にすれば、一人の都市生活者が柔軟に複数の地方を支えることも可能となります。

――確かに、生活拠点すべてを移す移住は個人にとってもハードルが高いところですね。

海老原 〝関係人口〟構築に向けた取り組みは各地方から数多く提案されていますので、それをどう後押しできるか、ということだと思います。あとは〝関係人口〟の定義や関わり方、そして関わる人に対して地元がどのようなサービスを提供するかが問われるところでしょう。この点は各自治体によって課題や支援を求める内容、サービスなど多様でしょうから、プラットフォームを構築すれば比較的容易に〝関係人口〟として参加しやすくなると想定されます。

このように、10年間という節目で振り返ってみると、いま述べたような複数の変化が見てとれます。今後はそうした変化への対応を実践していくことが大事だと思います。