2025/10/07

――2024年10月、新たに「女性の健康総合センター」が発足し、大きな注目を集めました。設立の意義についてお願いします。

五十嵐 女性の病気はライフコースの中で年齢群毎に大きく変わります。自己免疫疾患の発症率が女性では高いこと、女性が一生の間に妊娠する回数が減ることで生涯に経験する月経の回数が増え、貧血の頻度が高くなったり、月経関連の痛みや体調不良を経験することが増えるなど、女性に固有の課題があります。

しかしながら、日本ではこれまで女性に特化した医学、あるいは性差に基づく医学(性差医学)が十分に研究されてきませんでした。また、臨床提供もされてきませんでした。これまでも婦人科や女性内科はありましたが、日本では広範な普及につながらず、米国でも本腰が入れられるようになったのは1980年代からで、今でも全州に性差医学があまねく広がっているとは言い難い状況です。

――それはどのような背景によるものでしょう。

五十嵐 感染症に対する免疫の強さの違い等から、乳児のころは男児より女児の方がその後の生存率が高い時代が続きました。しかし免疫力が高いが故に、長生きすると後年、膠原病等の自己免疫疾患に罹患するリスクが、男性より女性の方が高くなります。こうした状況の下、女性ならではの医学に取り組むことが強く求められるようになりました。

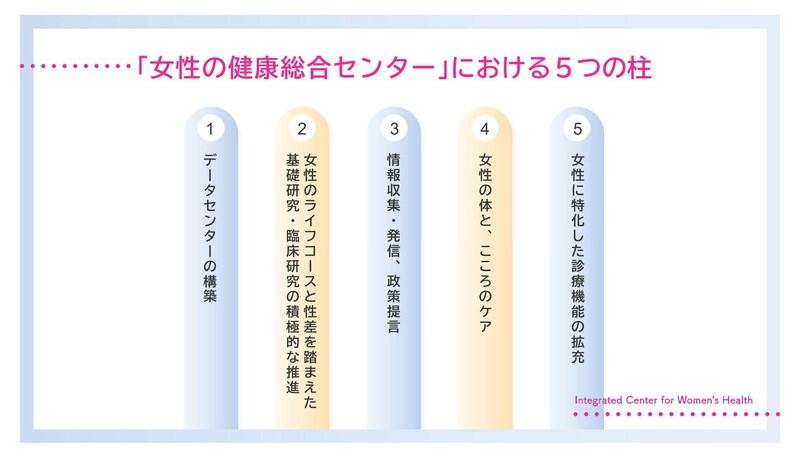

今後、女性の生涯を通じた健康維持や疾患予防に貢献する研究を行い、女性医療を推進する必要があります。日本の性差医学のパイオニアである天野惠子先生らのご指導をいただいています。多角的な視点から女性の健康課題に取り組むべく、八つの研究室(免疫、内分泌、生殖医学、ストレスなどの臨床面の研究室、先端医用工学・ヘルスインフォマティクス・ライフコース疫学・女性の健康推進など)から成る研究室体制を立ち上げました。すでに、女子・小中高校生の健康関連ビッグデータを活用して、女子の初潮発来時期をAIで予測するアルゴリズムを開発するため、企業との共同研究を開始しています。

当センターは、「妊娠と薬事業」、「プレコンセプションケア」、「産後ケア」、などの先駆的な取り組みをこれまで行ってきました。近年では女性の初産年齢が高くなり、当センターの産科でも女性の初産年齢の平均は36歳です。そうしますと持病の薬を服用している方が多く、そのまま妊娠・出産することへの影響等について、「妊娠と薬情報センター」で相関などを研究しています。また「プレコンセプションケアセンター」では、逆に若年期の妊娠についてどうケアしていくか、この取り組みもようやく広まりかけてきたところです。もちろん、母親の産後ケア充実も欠かせません。米国のボストンでは小児病院と女性病院が隣接して機能し、母子一体的な治療とケアが提供されています。当センターも小児・周産期の病院機能だけでなく、将来的には女性病院としての機能を拡張できればと願っています。

臨床面では他のNCの協力を得ながら「女性診療科」を充実させます。研究面では、「女性の健康」に関する学術的成果の発信や教育ツールを開発することなどを目指しています。

人材育成、情報発信について

――どの分野でも人材育成が大きなテーマとなっていますが、貴センターではこれに対しどのような対応を?

五十嵐 医師になって3年目からの小児科レジデント(3年間)を毎年14名採用し、年間に約40名の若手医師を育成しています。幸いに全国各地からの希望者が集まっています。3年間の研修中に、地方病院、海外での半年間の実習や研究所での半年間の研究を選択します。

今後、少子化に伴う小児患者さんの減少に対して、小児科医を希望する者が減少する事が予想されますが、小児科医療・小児医学の魅力を教え、小児科医の新しい仕事(健診の個別化)などについても紹介しています。小児医療・医学の新しい展開に興味を持つ若手が確実に増えていることを認識しています。

成育の各診療科での若手の研修だけでなく、スタッフとして働く事を希望する医師が多いことも大変ありがたく思っています。さらに、国内からのシニアの医師の研修受け入れ数は、2024年は404名を数えました。一方、海外からの医師の受け入れ数は、24年は84名でした。移植外科医による海外での出張手術も積極的に行っています。

――貴センターの活動は、もっと国民に広く周知されるべきだと思われます。啓発活動などはどのように展開されているのでしょうか。

五十嵐 病院、研究所の成果だけでなく、エコチル調査研究事業、新生児マススクリーニング、小児慢性特定疾病情報センター、妊娠と薬情報センター、プレコンセプションケアセンターからも、積極的な情報発信をしています。HPや独自のメディアリストを利用したプレスリリースは年間30件以上を実施、メディアへの露出件数は年間約2000件を数えます。また成育HPのページビュー数は月間100万件以上、公式X(旧Twitter)のフォロワー数は約2万人、という状況です。また女性の健康総合センター設置後は、一般向け・医師向けのセミナーを毎月開催しています。

――療養環境についての取り組みはいかがですか?

五十嵐 ファシリティドッグという病院で活動するために専門的に育成された犬がいます。そして、看護師として臨床経験のあるハンドラーが犬とペアを組み、入院している子どもの病室を訪問するなどして、治療や療養生活を支援しています。犬とのふれあいや交流は楽しく、安らぎを与え、ストレスを軽減します。

当センターでは、ラブラドール・レトリーバーの6歳になる「マサ」(オス)が病気と闘う子どもとご家族と交流し、採血や検査時に立ち合ったり、サポートを行うことで、子どもを癒やし、安心させ、さらに、子どもと家族が病気に立ち向かう力を持つことに寄与しています。

欧米の小児病院ではこうしたファシリティドッグはごく一般的ですが、日本で実践している病院はまだ少ないのが実情です。当センターでも「マサ」に続きもう一頭増やしたいのですが、高額の費用がかかります。

これからの医療は、子どもの心の健康も

――最後に、誌面を通じメッセージをお願いします。

五十嵐 健康とは病気ではないことではありません。健康とは、「身体・心理・社会」のいずれにおいても「良い状態 well-being」であることです。2025年のUNICEF Inoccenti研究所からの報告によると、経済的に豊かな41カ国中、日本の子どもの身体的well-being は世界1位でしたが、心理的well-being は32位(下位グループ)でした。日本の子どもたちの心理的幸福度が低いと評価されたのは、日本の15歳から19歳までの子どもの自殺率が高いことが主な理由です。

ではなぜ若年層の自殺が多いのでしょうか。これまで日本では、子どもの身体的評価や治療に力を入れてきました。しかし、子どもの心理的な問題や社会的問題を早期発見するための健診体制が遅れていることと関係があると思われます。学校健診では身体的異常の早期発見を主眼に行われており、成果が出ています。小学校高学年から発症することの多いIgA腎症などの慢性腎炎を早期に発見できるため、治療も発症後比較的早く実施する事ができ、治癒する方もおられます。また心電図検査により不整脈が発見され、治療を行う事で、学校での突然死が激減しています。

このように現在の学校健診は子どもの身体的問題の早期発見に非常に貢献していますが、心理的、精神的問題を発見することは目指していません。日本の子どもの心理的・社会的健康と密接に関係する家庭環境について把握ができないことも問題です。学校健診を今後どう改善するかが問われています。

――そうするとこれからの医療に求められるのは。

五十嵐 身体的健康だけを目指すのではなく、心理的にも社会的にも健康であることを目指す医療・保健が必要です。

私は、特に年長児の健診は学校健診などの集団検診ではなく医師による個別健診とし、心理・社会的評価をも行い、抽出される課題に対応してゆくことが求められていると考えます。年長児や思春期の子どもには心理・社会的課題が生じますが、多くがプライベートな内容と関連しています。このような課題を学校健診などの集団検診の場で発見することは難しいと思われます。

米国では21歳までの子どもの健診は全て個別健診で、その費用は健康保険がカバー(負担なし)します。米国の子どもの健診費用が無料なのは、公衆衛生上の合理性、経済的メリット、法的要件(オバマ・ケア)に基づく戦略的な方針によります。すなわち、21歳までの子どもの健診を無料で実施することは、米国社会全体の医療コストを可能な限り削減しながら健康な次世代を育てる上で有益と判断した結果と考えられます。

将来の日本においても、子どもや思春期の子どもの健診は無料とし、健康保険がその費用を負担する制度が出来ることを願っています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年9月号掲載)