2025/07/22

――災害からの復旧、あるいはインフラ老朽化対策にしても、民間の活力を要する局面が従来よりさらに増えているように思われます。北陸地整局では建設業の活性化に向けて「北陸けんせつミライ2025」を策定されていると聞きました。

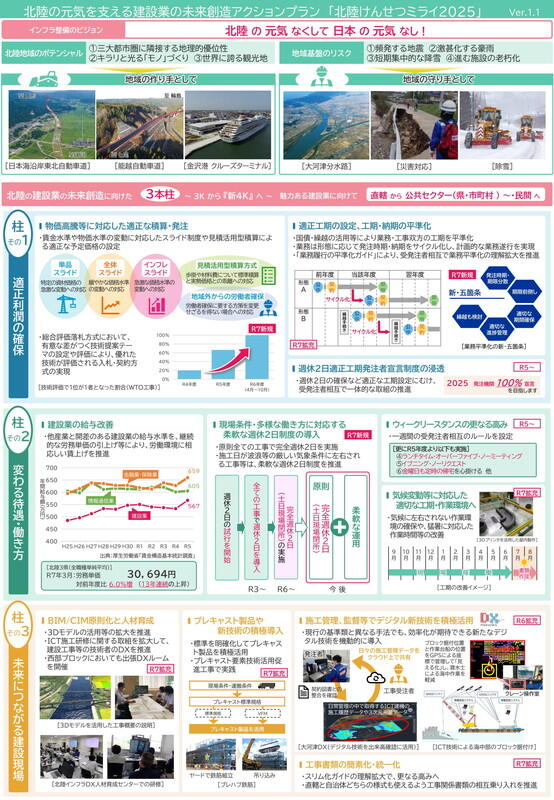

髙松 2023年12月、北陸地方整備局として初となる未来創造アクションプラン「北陸けんせつミライ2024」を取りまとめました。その後、翌24年の通常国会で公共工事品質確保促進法(品確法)、建設業法、入札契約適正化法(入契法)を改正した、新しい「第三次担い手3法」が可決成立したのを受け、北陸地方整備局でもこれに則る形で昨年末に「2025」として更新しました。

インフラ整備は、われわれ国および県市町村など行政関係だけではなく、各建設・施工業者の皆さまと官民連携によって具体化されていくものですし、冒頭お話したように災害発生時には特に民間事業者さんの協力は欠かせません。この点は規模の大小にかかわらず、地震被害の生じた自治体の首長の皆さま方からも指摘されているところです。他方、事業者サイドからは、社員や技術者の高齢化、担い手不足に悩む声が年々大きくなっています。やはり将来にわたって、建設業が魅力ある仕事となるよう手立てを講じていくことが望まれ、それは取りも直さず、国民の安全・安心を担保することにつながります。こういう方向性の下、今後は県市町村にも「北陸けんせつミライ2025」の内容についてご説明し、ご理解とご協力をいただきたいと考えています。

――では、「北陸けんせつミライ2025」のポイントについて教えてください。

髙松 地域のポテンシャルを引き出して、災害リスクを減らしていくことを、地域の作り手、守り手である建設業全体で取り組み、北陸が元気に、その結果、日本が元気になっていく世界を目指したいとの理念はそのままに、その取り組みが建設業界にいきわたるよう〝直轄から公共セクター(県・市町村)・民間へ〟というキャッチフレーズを新たに付け加え、大きく三つの柱を打ち出しています。

柱の一つ目は、「適正利潤の確保」です。やはり良いもの、高品質なものを適正な価格で造っていただき、それが100年、それ以上にわたってその機能を果たしていくとの観点から、総合評価方式によって最良の仕事に対して契約できる方式をより厳格にしていく方針です。また、適正な設計変更、適正工期の設定、工期・納期の平準化も図ります。ともすれば予算の単年度主義によって年度末には施工現場が集中しがちなところ、年間を通してピークとボトムをできるだけ平らにしていくよう目指します。

二つ目の柱は、「変わる待遇・働き方」です。給与改善に加え、例えば週休2日制の浸透を引き続き図りますが、どうもこれまでは一律「土日」閉所による2日の休日取得にこだわり過ぎていたきらいがありました。若者に建設業界に来ていただくためには、決まった休日確保は一丁目一番地であることからも土日閉所による休日は原則とした上で、降雨、降雪、波浪等の影響を受けやすい現場では施工日が限定されますので、現場の状況に応じて臨機応変に休みの取得を使い分ける、という柔軟な運用も重要だと捉え直しています。

三つ目は、「未来につながる建設現場」です。計画、調査、設計段階から3次元モデルを導入するBIM/CIMの原則化やICT技術を最大限活用して、効率的な施工を推進します。その他、プレキャスト製品(工場であらかじめ製造した製品)や民間の新技術を積極的に導入、書類の簡素化や統一化(国、県、市町村での統一)を図ることで建設現場のDXを進めていきます。

地域事業者のポテンシャルに期待

――今後はこの内容を広く普及させていくことが求められますね。

髙松 われわれとしても、「北陸けんせつミライ」を策定した以上、着実に進めていく所存です。また推進活動の一部として、新潟市の北陸技術事務所にて開設した北陸DX人材育成センターを、昨年12月に富山市で期間限定の移動開設を行いました。それまでは県外から新潟のセンターへ往復するだけでもほぼ1日要していたところ、多くの問い合わせをいただいたため、今年7月には石川県内でも実施すべく準備を進めています。

このような活動を通じ、「北陸けんせつミライ」の内容を県、市町村の皆さまにも進めていただき、さらには民間事業者による工事などにも広く浸透していけば、と期待しています。

――インフラはもちろん、各種経済活動も含め、今後の持続的な復興の在り方を、局長はどのように展望されているでしょうか。

髙松 ここまでわれわれは大規模な応急復旧工事を手掛け、今後はいよいよ河川も本格的な作業が進められるものと想定されます。その場合、(一社)日本建設業連合会加盟の大手建設各社だけでなく、地元の建設業にかかわる皆さまの技術やノウハウを組み合わせ、相互一体的な体制を構築してもらった上で、民間企業の方に事業を行っていただく、こういう方式も一部導入を始めているところです。

県や市町も復旧で進める必要があることから、全ての直轄事業を地域の事業者の皆さまにお願いするのは難しいことが予想されますので、できるだけ地域の雇用確保・促進につながるような仕組みづくり、また前述のように現場作業の効率化推進など、地域事業者の活躍を促すような取り組みを、既に昨年4月から開始しました。今年度も引き続き継続・拡充を図る予定です。

またわれわれの計画や事業が、各地域で検討されている各種復興ビジョンと整合が取れるよう、しっかり地元でご説明や情報発信をしながら進めていくつもりです。また、能登半島全体の経済活動や農業分野とも上手く連携を取りたいとも考えています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年6月号掲載)