2025/07/22

令和6年能登半島地震は、地形・地勢の特殊性も含めて大規模自然災害対応の難しさと、それでも困難な状況下で懸命な復旧にあたった各関係者の人的努力が結実した象徴的な事案となった。今後、同地域が持続的な再生と復興を歩んでいくにあたり、髙松諭局長に発災直後の対応を顧みるとともに、その後の整備事業と今後に向けた各種施策について語ってもらった。

Tweet

道路啓開と孤立解消に全力

――今回の地震は、1月1日元日夕刻に発生したという点からして、過去にほぼ例のない対応を迫られたと思われます。

髙松 はい、われわれ整備局職員も一定数が帰省している状況下ではありましたが、それでも発災直後速やかに災害対策本部を設置し、急ぎ対応にあたりました。実は能登半島エリアにおける社会資本のうち、北陸地整局直轄のインフラは穴水から輪島までを結ぶ約20キロメートルの自動車専用道路・能越自動車道のみで、従って能登半島で勤務した経験の乏しい職員が多数でしたが、それでも管内各地から至近の災害現場へ各々駆け付けた、という状況です。

大規模地震発災後、第一に取り組むべきはやはり道路の啓開です。しかし発生時刻が真冬の16時10分という夕暮れ時、しかも津波警報・注意報が出ている中で沿岸部を通ることも叶わず、金沢や富山・高岡方面から半島先端へ向かうには極めて限定された道路を通ることを余儀なくされました。

一方、能登地域においては近年、定期的に比較的規模の大きい地震が発生しており、直近20年に区切っても今回が4回目、過去の地震では金沢市郊外から延びる道路の盛土が崩れ、それを補修するなど、随時手当てを施してきました。結果として今回の地震発生時は過去に補修していない部位を中心に損壊し、それ故、現場に到達するのは困難を極めました。

――過去の補修は強靭化の効果を表したものの、やはり手当てできない箇所は脆弱だったということですね。

髙松 ご指摘の通りです。ただ、各種道路がネットワークになっており、翌2日には輪島市役所、珠洲市役所まで普通車によってたどり着きました。しかしながら、普通車では暖を取る燃料類を運搬できないため、輸送の円滑化を図るべく両市役所までの道路の拡幅に着手、4日には石油運搬車などが市内に入れるようになりました。これを皮切りに、現地までの限られた道路において狭い箇所を拡幅していく作業に傾注しつつ、山間部を通る道路のうち比較的起伏の緩やかな箇所から沿岸に向けて櫛の歯状に通行できるルートを切り開き、また沿岸からも自衛隊の協力を得ながら機材物資の陸揚げをしてもらい、そこを拠点に啓開作業を進めていったという次第です。

――陸海あらゆる角度から繰り返し啓開を進めていかれた様子がよくわかります。

髙松 こうした現場での作業には国土交通省緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE(テックフォース)」の派遣や、地元自治体に詰めているリエゾン職員も派遣していることから、人員不足を補完するため全国10の各地方整備局等から応援の職員が派遣されました。

特に小規模集落の孤立を防ぐため、建設事業者さんのご協力を得ながら、緊急車両の通行確保に努めました。今回、(一社)日本建設業連合会北陸支部、(一社)全国建設業協会加盟の建設事業者さんをはじめ、石川県および隣県の建設業協会の皆さまなどに多大なお力添えをいただいたことで、着実に孤立解消を実現できたと思います。やはり、発災後は第一に孤立を防ぐ、それでも孤立の発生が不可避であっても、関連各機関と連携し、あらゆる手段を駆使して可能な限り早期に救助に向かうのが、われわれの使命となります。

安全機能向上を施した再整備を

――では25年3月段階の、インフラ復興の状況としては。

髙松 主要道路については、一部迂回路はあるものの、一応は通り抜け可能な状況まで復旧しました。また堤防の応急復旧工事、砂防工事、監視カメラの設置等、応急的な対策を進めているところです。他にも沿岸・海中の浚渫により漁業に着手いただくといった地元の経済活動など、行事の再開に資するという活動を展開しています。

――昨年は9月21日に奥能登地域を中心に、豪雨災害も発生しました。

髙松 それによって進めてきたインフラの復旧が大きく退行したケースも生じましたが、現在はそれらを含めて再度復旧作業を進めているところです。

総じて被害範囲が広範なため、各種インフラ全てを原状回復させるには相当な時間と労力を要すると想定されます。しかし、再整備にあたっては従来施設より多少でも安全性機能向上を図る等の対処も含め、着実かつ迅速な復旧を進めていかねばなりません。

――確かに、地震に伴う液状化による被害などは、能登に限らず北陸各県で発生しました。

髙松 これについては本省による調査も実施していただき、地方自治体を中心に、地中の水を抜く工法など対応について検討を進めているところです。とはいえ、各自治体とも近年は技術系職員の確保が難しくなっていることから、各市町村に対しわれわれから職員を派遣したり、また建設資材としての砂利の入手が困難な自治体に対しては、われわれがまとめて砂利の調達を引き受け、必要に応じて各市町村に建設業協会より搬入してもらう等の方法を取ったところです。

連携に基づく効率的な点検と補修

――損壊したインフラ復旧の難しさは、本年1月に地中埋設の下水管老朽化に伴い道路陥没が生じた埼玉県八潮市の例が象徴的です。

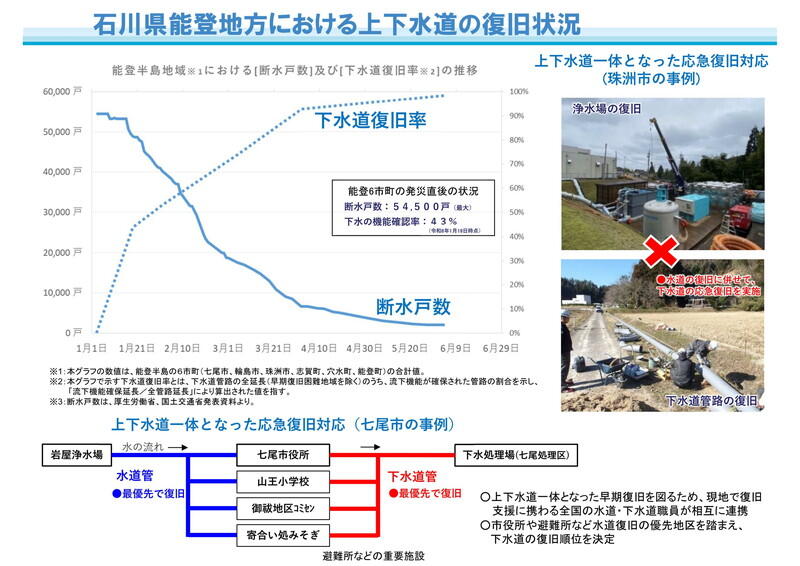

髙松 昨年4月より、国土交通省で上下水道を一体的に所管することとなりましたので、われわれも管内の上下水道の保守点検に注力しています。線でつながれた上下水道網の現状を、今後も踏襲すべきか否か多様な議論もあると思いますが、現状ではどうしても線でつながねばならない設備があるのも確かです。

そうした状況下においても、災害発生時にはできるだけ早期回復させやすい構造や設計に改めていく、という視点を持ちながら今あるものを補修・修繕していく必要があります。耐震化を図るならば、現在の上下水道全てに耐震化を施すという議論になりがちですが、人手、コスト、施工能力の制約がある以上、優先箇所などを念頭に置きながら進めるのが現実的だと考えています。

――所管分野が新たに増えると、その対応もまた難しい面があるのでは。

髙松 道路や河川の管理に関しては、われわれも一定の技術やノウハウを有していますが、やはり各施設の点検作業等には常に最新の技術を導入・駆使して臨んでいます。一方で、前述の通り例えば上水道は移管後ほどないこともあり十分な知見を積んでいるとは言い難く、むしろ各自治体と連携を図りつつ、効率的かつ合理的な点検や修繕を行えるか、常に模索していく必要があります。

令和7年1月28日に埼玉県八潮市で下水道管路が破損する事案が発生しました。これを受け、国土交通省では急遽、全国の下水道管理者を通じ、流域下水道の主要ポイントの点検を行いつつ、2月21日には有識者からなる「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」が本省に設置され、今回と同種・同類の事故を未然に防ぎ、国民の安全・安心が得られるよう、下水道管路の全国特別重点調査を実施すべきとの提言がまとまったと承知しています。3月18日には本省から、地方公共団体に対し、下水道管路の全国特別重点調査の実施が要請されました。

地方公共団体においても、非常に負担の大きい調査だと認識しております。よって、われわれのような北陸地方整備局も参画して、デジタル技術も活用した調査の高度化・省人化などの技術的な支援・助言、調査時の通行規制への協力など、地方公共団体が取り組むべきところを円滑に進められるよう努力してまいります。