2025/07/22

石川県副知事 浅野 大介氏

大阪公立大学大学院文学研究科人間行動学専攻地理学専修准教授 菅野 拓氏

株式会社タケエイ取締役会長 三本 守氏

2024年1月1日とそれ以後

――はじめに、座談会ご参加の各位に、簡単にこれまでのお仕事の内容についてご紹介いただきたいと思います。浅野副知事は昨年7月の現職就任前、霞が関では主にどのような施策に携わってこられたのでしょう。

浅野 私は平成13年に経済産業省に入省したのですが、課長になってからは他省庁の所管分野に深く関わる機会が多くなりました。例えば、文部科学省と一緒にGIGAスクール、つまり各学校における1人1台端末普及の実現や、スポーツ産業の振興等を手掛け、こちらへ赴任する直前も農林水産省で、主に超低コスト低メタンガス排出の輸出できる日本米づくりや、グローバルサウス諸国との経済協力を推進していました。

農水省では、菌根菌を活用した乾田直播で「畑作のように水稲を育てる」手法を確立すべく、全国の農業法人や欧米の資材メーカーたちと実証事業を始めた直後にこの地震が発生、その後まさにコメどころである石川県に赴任し、現在に至ります。

――三本会長、御社では震災以前から奥能登地域で事業活動を展開していたとのこと、その経緯をお聞かせください。

三本 タケエイは今年で創業58年目を迎えます。東京に本社を構える一方、2000年ごろ石川県旧門前町において限界集落であった大釜地区が集団移転をするにあたり、当時の門前町長より、その地域の有効活用についてのご相談を受けたのが始まりです。まだ輪島市と門前町が市町村合併する前でした。そして06年に㈱門前クリーンパークという、産業廃棄物の最終処分場を運営する会社を設立しました。

18年から「門前クリーンパーク管理型最終処分場」の建設工事を始め、まさに23年12月、つまり地震発生の前月に完工し、あとは営業を開始するばかりのところで、翌年の元日、震災に見舞われました。それから半年かけて主要施設の補修に尽力し、8月から輪島市、珠洲市の災害廃棄物を最優先に受け入れを開始しました。

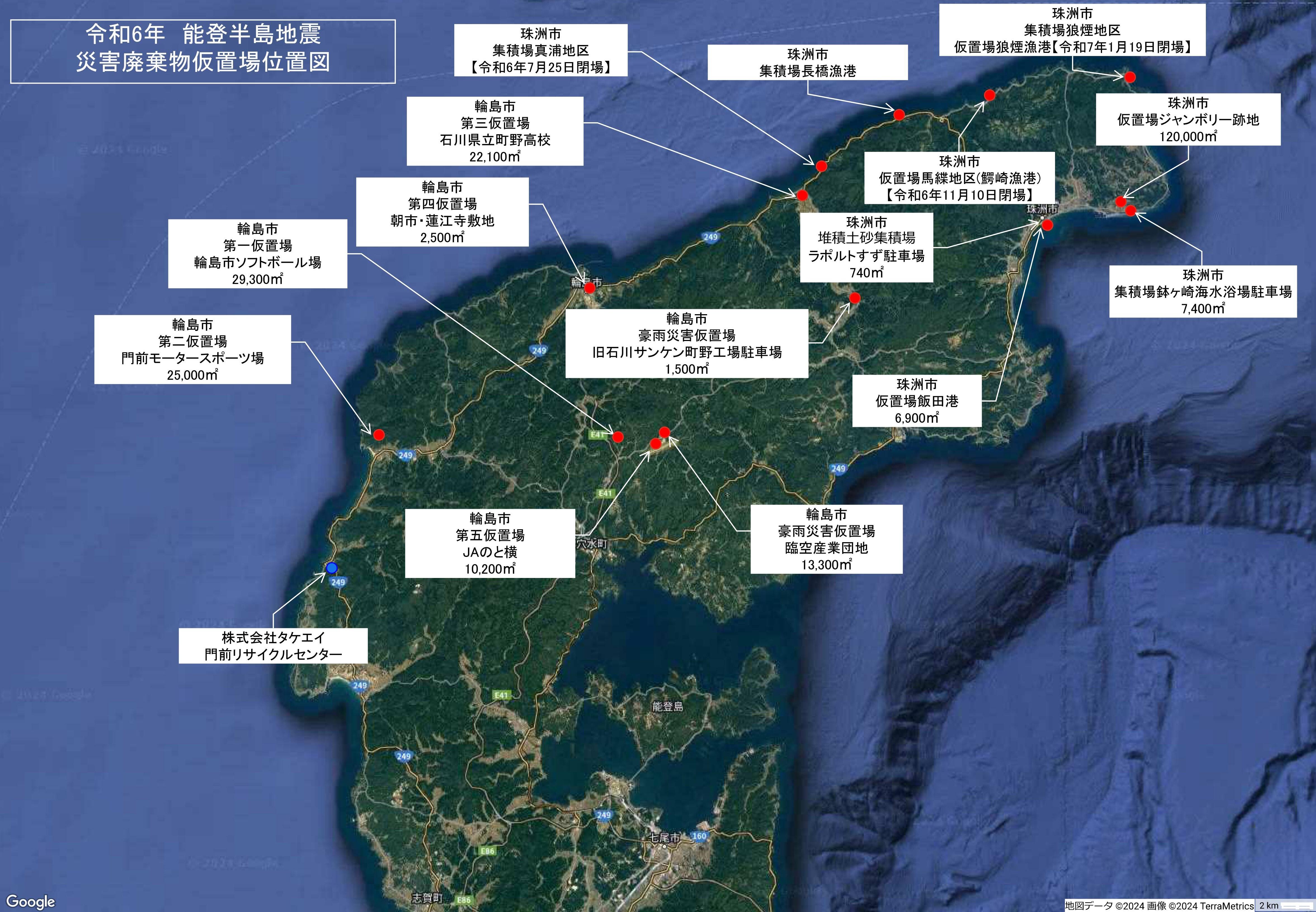

同時に、震災による解体廃棄物の全量受け入れに向けて仮置き場を昨年3月から稼働させ、現在計16カ所(注:3月末取材日時点)で公費解体と自費解体の両方を対象に受け入れを行っています。ピーク時には1日当たり4トントラックに換算して1500台の搬入があり、それに伴って門前クリーンパークには当初計画の3・5倍相当の廃棄物が搬入されています。基本的には廃棄物の分別解体を施した上で、できるだけリサイクルを図るよう目指し、現在のところ事業として順調に推移しています。最近では、各方面から視察や見学に訪れる方々も増えてきました。

――事業の概要についてお願いします。

三本 現在まだ第1期ですが、第3期の完成段階では、埋め立て地面積18ヘクタール、同容量は全体で343万立方メートル、同期間は48年の埋立計画を設定しています。ただ、第1期は当初計画よりも数年早く終わってしまうペースで、災害廃棄物を受け入れています。

――では菅野先生、ご自身のご専門領域と被災地の関わりにつきましてお願いします。

菅野 私は現在、大阪公立大学文学部で教えているのですが、大阪という、社会問題・都市問題が集中している地域に大学が立地していることもあり、生活困窮や子どもの貧困など、社会問題や都市問題の解決を一貫した研究テーマとしてきました。

そうしたさまざまな社会問題の中の一分野として自然災害、特に被災者支援の在り方を捉えています。例えば避難所の低劣な環境が継続しており、災害が起こるたびに指摘される恒常的な課題となっているにもかかわらず、なぜ改善されないのかといった問題意識のもとに災害対応や復興について研究してきました。ただ災害対応は座学にとどまるものではなく、多様な人々が縦横に活動する世界ですので、アカデミズムの立場からはアクションリサーチなのですが、実態としては私も現場で共に汗をかく、という信念で臨んでいます。

これまで、2011年の東日本大震災においては仙台市において災害ケースマネジメントという被災者支援の仕組みを構築することに関与し、16年の熊本地震では熊本市長のアドバイザーとして復興部の立ち上げや復興計画の立案等に携わってきました。こうした経緯から、石川県とは地震発生間もない24年1月4日からのお付き合いになります。同6日に前副知事、10日に馳浩知事と面会し、以後現在まで、復興計画の策定や初動対応の検証、デジタルの利活用等について一緒に進めています。

――能登地域が他の災害発生地と異なる点などを、先生はどう認識されておられますか。

菅野 1985年の半島振興法の最初の指定地域となるなど、能登はいわゆる僻地とみなされてきました。幹線道路以外のインフラ整備は充実しているとは言い難く、また、都心部に対する地理的な不便さも作用して、災害によって人口減少が加速していく、そうした地域において、いわば都市並みの復興がスタートしています。これが他地域における災害と一線を画す、能登における大きな、そして根本的な矛盾ではないでしょうか。

ただ同時に、中山間地や離島など日本において僻地と呼ばれる地域を見ると、災害が発生しなくても社会課題が集中しており、だからこそ、その地域でさまざまな取り組みを試みる人たちが集まり、農業振興や伝統芸能継承、観光での賑わい創出など、地方創生と名付けられるようなさまざまな動きが出ています。能登においてもこのような動きを強みにできるのではないかと考えています。課題先進地域であるところへ災害というさらなる課題が発生はしたものの、一方で平時では得られない人や資源も集中してくる。能登は今そうした局面に入っていると捉えています。

――では、震災発生前後の状況について伺いたいと思います。浅野副知事は発災から約半年後のご着任ですが、当時の状況はご自身の目から見ていかがでしたか。

浅野 着任当初は倒壊家屋解体も遅れていて、まだ復旧が進んでいない、というのが率直な印象でした。そこで着任後すぐに県が環境省と一緒に「公費解体加速化プラン」をまとめました。被災市町がそれぞれ環境省から公費解体の補助金交付を受けて解体を進める方式なので、県の役割が弱く、半ば隔靴掻痒とも言うべき状況を呈し、2016年の熊本地震とは構図を大きく異にしていました。まず、公費解体を進めようにも県内だけでは解体業者さんが不足していたので、県外から多数参入してもらうための環境づくりを、馳知事を先頭に進めました。寝泊まりするところを確保するなど、各種の調整を8月中に取りまとめました。

また、熊本地震では自費解体、すなわち被災者自ら業者に委託して家屋を解体し、事後に役所から費用を償還する仕組みが、公費解体より先に進みました。しかし今回は自費解体が停滞しました。公費解体は私有財産を公権力が解体する事業なので、慎重に慎重を重ねる執行が必要で時間がかかる傾向にあります。それ故、普通は自費解体が先行して進むものなのですが、当地では停滞しました。これには理由があり、2007年の能登半島地震の時に、高い見積もりをつかまされて自費解体を進めた被災者が事後に役所から十分な額の償還が受けられず、トラブルに発展した記憶があって自解体が嫌われました。これもあって解体作業全体が膠着していました。

そこで環境省に声がけして、自費解体の見積もりをもとに市町が償還見込み金額を事前に明確化する手順

や計算式などを「自費解体ガイドライン」にまとめ、公表しました。

――それが最初のお仕事になったわけですね。

浅野 はい、こうしたあらゆる手段を講じてから解体作業は一気に加速しました。が、今度は壊さなくてよい建物、例えば半壊認定は受けているものの修繕すれば使える家まで壊してしまうという問題が発生しました。修繕できる空き家まで解体したら、復興支援人材や関係人口が泊まる家もなくなり、能登の街並みの喪失にもつながります。従って昨年末からは、公費解体を加速化しつつも、一たび解体申請した建物であっても修繕する選択肢を探りたい方に、いったん解体作業を留保して考えていただけることを広く告知しています。全国古民家再生協会が相談窓口を開き、能登復興建築人会議が集落単位で生かすべき建築物群の調査を実施し、この集落の住家や空き家をまるごと生かしましょう、ホテルや民泊施設等の事業化の可能性を追いましょう、という運動を県の補助金や休眠預金も投じて進めています。

最終処分場が〝成長のカギ〟と確信

――タケエイさんとして当初、廃棄物処理で進出を図るとき、御社内でも賛成ばかりではなかったのでは。

三本 ご指摘の通り、首都圏を拠点とする企業からすると奥能登地域は言うなれば僻地、そこに処分場を設営しても事業として成り立たない、との意見が取締役会の中で多勢を占め、進出論者は私だけだったのです。確かに当時は香川県豊島で産業廃棄物の不法投棄が社会問題化するなど、処分場に対するイメージと言えば迷惑施設そのもの、それ故、仮に事業に着手しても許認可を取得できるかは非常に不透明な時代でした。

そうした中で限界集落活性化のために土地の有効活用を求める門前町長の思いに心を打たれると同時に、私自身、長年にわたり産業廃棄物処理業に携わってきた中で、最終処分場の保有はタケエイの成長に不可欠であると確信していました。そこで他の取締役の反対を押し切る形で、この地で事業化に踏み出しました。

浅野 当時、どのような点で最終処分場が成長のカギになると確信されておられたのですか?

三本 産業廃棄物処理業というものは、排出事業者から廃棄物を収集し運搬する過程から始まって、中間処理によってリサイクルします。しかしながら、どうしてもリサイクルできない残渣物が発生するので、それらを埋め立てる最終処分場を所有することで、廃棄物の一貫処理体制を構築できるのです。最終処分場を自社で保有している事業者は、排出事業者からの信頼が格段に高くなります。確たる信用は事業価値を向上させるので、私は処分場を保有することが第一だと考えていました。

――産廃の不法投棄が問題視されていた時代だからこそ、この会社は廃棄物を途中で捨てることなく最後まで責任をもって処分する、という信用を得られるわけですね。

三本 ちょうど1991(平成3)年に、廃掃法こと「廃棄物処理及び清掃に関する法律」の大改正があり、排出事業者責任が強化されました。これにより、排出事業者は自ら廃棄物処理をすることが前提ですが、処理を委託する場合は、収集運搬から最終処分までの一貫処理体制を築いている廃棄物処理業者に委託することが望まれるようになりました。従って自前の処分場建設は必須だったのです。

――この点に関連して、行政に対しご意見やご提言などあればお願いします。

三本 税制に関し、国にぜひお願いしたいことがあります。処分場は有限のため年間および月間の埋め立て量を計算して作業にあたるのですが、冒頭でお話しした通り、門前クリーンパークでは、災害廃棄物を最優先に受け入れているため、当初計画の3・5倍の廃棄物が搬

入されています。そうすると収益も当初計画を大きく上回るため、単年度決算の原則上、多額の税を納税することとなります。

そうしますと、処分容量拡張に向けて来たるべき2期工事の建設を、当初の想定では11年7カ月後に想定していたのですが、その建設費用を内部留保できません。つまり現在の想定外収益は将来に備えてストックしておくべきところ、税の単年度決算の原則に基づいて徴収され、いざ2期工事着手の時点では建設資金が不足する恐れがあります。この制度を何とかできないか、所管省庁に相談しても単年度決済の制度は変えられないとのこと、この問題をどうにかしてもらえまいか、県にもぜひご一考いただければ事業運営者として大変助かります。

――なるほど、すぐには対応するのが困難な課題ですが、しかし持続的な事業を行う上では非常に深刻な問題ですね。

浅野 現状は災害廃棄物が大量に発生していますが、それはまさに大規模災害の発生直後ならではの特殊で短期的な事象ですよね。そういう短期的な事象が中長期的な事業計画を狂わせてしまう恐れがあることを示しています。政策的に何か手を施す余地は十分ありそうな話題のようにも思えますね。