2026/01/14

農業は環境に負荷を与えるとの認識が国際的な潮流である中、食料純輸入国であるわが国で食料生産と環境対応の両立を図るにはバイオマス等の新技術の開発と導入・普及が求められる。また生産現場はもと

より、企業、自治体の積極的な関与と連携も欠かせない。この大きな命題にどう挑むのか、本年7月に環境バイオマス政策課長に就任した木村氏に現在の取り組みと将来の構想を語ってもらった。

大臣官房 環境バイオマス政策課長 木村 崇之氏

Tweet

生産性の向上と環境への配慮

――まず木村課長の視点から、今般の農業、生産現場の状況につきまして、ご所感をお願いします。

木村 環境面から申し上げると、一昨年から夏場の異常とも言うべき高温が続き、農業生産に大きな影響を与えています。特に昨年から米の価格が高騰していますが、その大きな要因の一つが高温障害です。精米した後に残る歩留まりが高温障害によって低下し、市中に供給される量の減少を招きました。高温障害にどう対応するか、すなわち変動していく環境に今後どう適応していくか、これが喫緊の課題です。

生産現場においては、やはり人手不足が顕著です。農地はあっても、人手を確保できないと耕作放棄地が増加してしまいます。一度放棄された農地を再生するのは非常に困難ですので、少ない人数で農地を守るために省力化を図りながら、生産を維持する必要があります。化学肥料や農薬を多く投入して生産性を高めることもできますが、これでは環境負荷が大きく持続的ではありません。すなわち限られた人手で生産性を向上しながらいかに環境への配慮を両立させていくか、これが長期的な課題です。

――非常に、二律背反的な難問ですね。

木村 その通りです。生産現場における環境対応は、大きく二つに分類されます。一つは、環境に与える影響を「緩和」する方策、もう一つは気候変動に「適応」していく方策、です。

前者の「緩和策」については、CO2より28倍もの温室効果があるとされるメタンが、水田や牛のげっぷから排出されることから、稲作や畜産においてメタンを抑制する取り組みが行われています。水田では稲の生育過程で水を張った状態から、いったん水を抜いて土壌を乾かす〝中干〟という工程があるのですが、嫌気性発酵によりメタンが発生するので、この中干の期間を延ばすことで、メタンの発生を抑制ことができます。また、牛の消化管内の発酵によってもメタンが発生するのですが、飼料の中にメタンの発生を抑制する効果のある添加物を配合する等の対策を行っています。

一方、「適応策」については、最近の猛暑は、従来何年も先に起こると予測されていた状態が、大幅に前倒しされたかのようなインパクトをもたらしました。こうした急激な気候の変化に対応するための取り組みを強化することも急務です。

――変化があまりに急で、具体的な手立てが追い付かない感がありますね。

木村 適応策について、当面、生産現場で取り得る対応としては、高温耐性品種の導入や栽培方法の変更などが基本となります。例えば消費者に最も知られている米の品種である「コシヒカリ」は高温耐性の品種ではないため、2023年には新潟県産「コシヒカリ」の一等米比率が過去最低の4・7%にまで低下してしまいました。米の産地と言われる地域においても、今後は新たに高温耐性品種を導入していかないと、収穫量や品質に深刻な問題が生じることが懸念されます。

現在、米については、農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)が開発した高温耐性品種の稲である「にじのきらめき」の導入が各地で進められています。米に限らず野菜や果物などの品目についても、産地と協力しながら適応策を進めていく必要があります。

――農家の減少に比例して米の生産量が落ちているわけではないと聞きましたが、やはりそうした新品種の普及が進んだ結果と言えるでしょうか。

木村 新品種普及の効果もありますが、生産力が落ちないようにするために、農地を担い手に集積・集約化していくという構造政策を進めてきました。他方、少ない担い手に農地が集まり過ぎてしまっている地域もあるので、ドローンによる農薬散布など省力化技術も取り入れていくことも重要です。品種の切り替えだけでなく、農地の集積・集約化や先端技術の導入などを同時に推進し、生産性を維持しながら環境適応も両立させていかねばなりません。

新たな環境直接支払制度の創設

――では、課長の担務である環境バイオマス政策の概況についてお願いします。

木村 まず環境政策につきましては、農業分野ではこれまで比較的先手を打ってきたところです。例えば、21年の「みどりの食料システム戦略」策定、22年の〝みどり法〟こと「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」の制定と関連する助成制度の創設など、ここ数年で農業環境対策の大きな枠組みを整備してきました。一方、政府全体でも23年にいわゆる「GX(グリーン・トランスフォーメーション)推進法」を制定し、本年には「GX2040ビジョン」を策定するなど、GXへの大きな流れができつつあります。

こうした流れの下、農林水産省でも今後10年間程度で取り組むべき課題と対応を「みどり加速化GXプラン」として、来年夏頃を目途に取りまとめることとしています。同プランにおいては前出の「緩和策」のさらなる加速化、そして「適応策」についても検討を行い、国が旗を振って生産現場での対応を促していく方針です。

同時に省全体で、現在、水田政策の抜本的な見直しを検討していますが、その柱の一つが新たな「環境直接支払制度」の創設です。みどり法の認定を受けた農業者を対象に、環境保全の取り組みを支援することとしており、27年の新制度開始に向けて、具体的な制度設計の議論を進めていくこととしています。

――環境面での対応で、特に注目している技術はありますか。

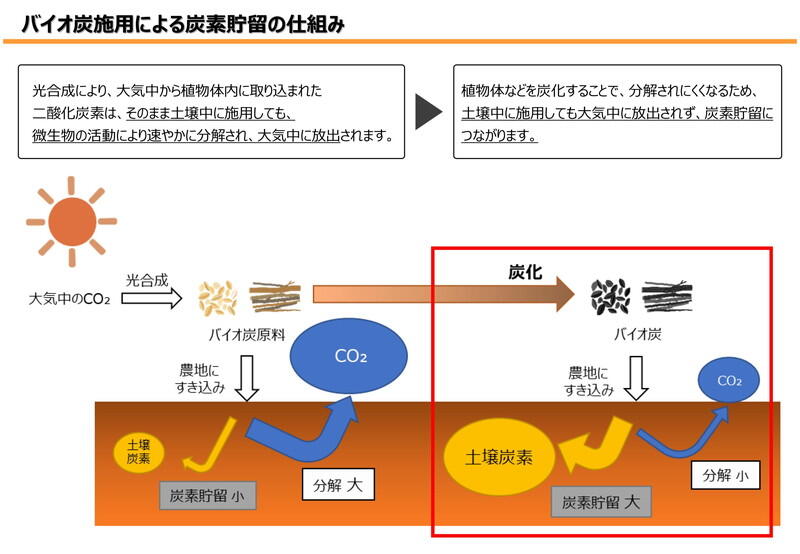

木村 特に注目しているのは、バイオ炭(biochar)です。バイオマスは大気中のCO2を吸収して作られますが、燃やされたり、微生物の働きによって分解されたりすると、またCO2に戻ってしまいます。しかし、バイオマスを350度超の高温で炭化すると、炭素を長期間固定することができます。このバイオ炭を土壌に撒いても、CO2として大気中に戻るのに、100年以上のとても長い時間がかかるので、大気中のCO2を実質的に除去することができます。このバイオ炭は、CO2の排出削減でなく、除去する技術である点が特徴です。

バイオ炭は、農地の土壌改良材として使われるだけでなく、コンクリートに混入するなど多様な活用方法があります。20年9月にバイオ炭の農地利用がJ-クレジット制度の対象になりましたが、ここ数年でバイオ炭の普及は広がっており、われわれとしても後押ししていきたいと考えています。

――国際社会の中で、日本のバイオ炭開発、利用はどのような位置付けでしょうか。

木村 日本では昔から農業資材として炭を使用して土壌改良に役立ててきましたが、一方で近年、海外でもバイオ炭を活用した取り組みが広がりを見せており、大規模な専用プラントが計画されるなど各国で実用化へ向けた技術開発や設備投資が進められています。日本での炭の利用の歴史は長いのですが、この国際的な流れに遅れないよう対応しなければならないと思います。日本の生産現場でも、バイオ炭を積極的に活用し、生産活動が環境への貢献にもなる、という取り組みを進めていきたいと思います。