2025/09/04

――二つのガス安全高度化計画ですが、目標達成に向けて特に注力している取り組みとしてはどういったものがあるのでしょうか。

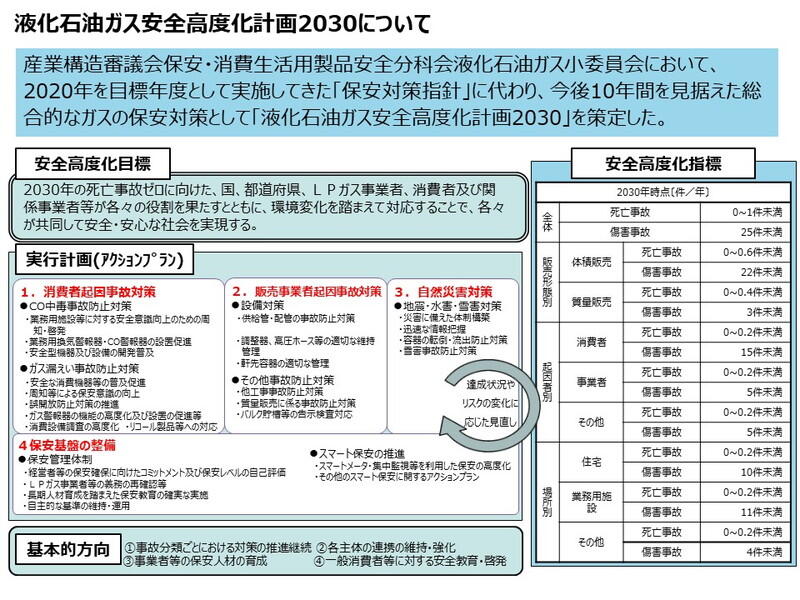

岡本 さまざまな議論や検討を経た計画ですので、全ての取り組みに注力しているわけですが、やはりベースとなる取り組みは、「事故情報の共有」と「事故を踏まえた注意喚起の徹底」だと考えています。また都市ガス、LPガスともに、産業保安監督部や自治体などの協力も得つつ、立入検査を毎年実施しています。立入検査というと、「規制する側」と「規制される側」の緊張関係を想起しますが、双方の大目的は「安全を確保すること」を改めて共有し、お互いに気づきを得て、大目的に向かってそれぞれが向上していくことに資するものと考えています。

――また先頃「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月4日)。改正に至る背景、そして法案の概要についてお聞かせください。

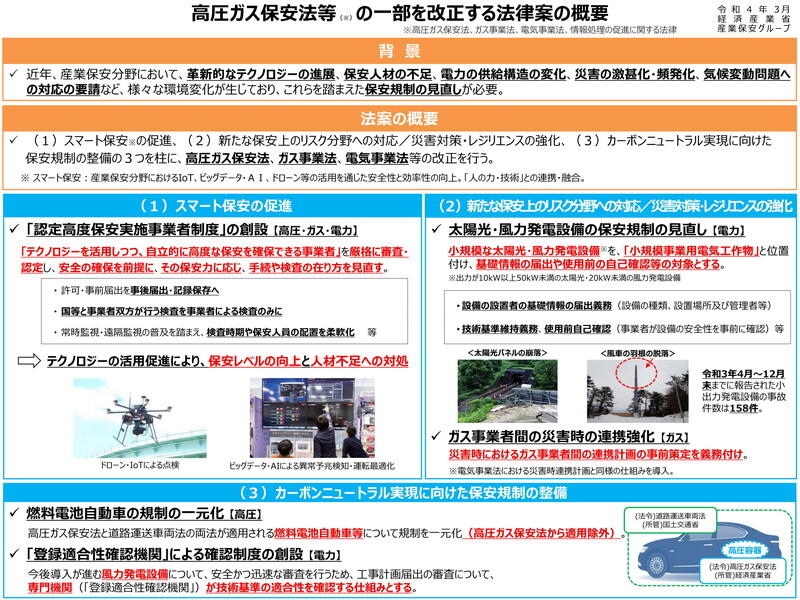

岡本 本法案は高圧ガス保安法の他、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律の改正案になります。まず、今回の法改正の目的をご紹介しますと、近年、新たなテクノロジーを使った保安の確保が進められています。例えばAIを使って危険予知をしたり、身近なものとしてはドローンを使って人が容易に立ち入れないような場所の検査ができるようになるなど、革新的な技術を使った安全確保が進められています。その一方で、事業者における保安担当者が高齢化してきており、保安担当者が退職した後、保安人材が不足するのではないかということが危惧されています。また小規模な太陽光発電や風力発電での事故の発生や、自然災害の激甚化や頻発化などをはじめとする、さまざまな環境の変化があり、そうした状況を踏まえた保安規制の見直しが必要と考えました。

具体的な法案の概要としては、⑴スマート保安の促進、⑵新たな保安上のリスク分野への対応/災害対策・レジリエンスの強化、⑶カーボンニュートラル実現に向けた保安規制の整備――といった三つになりますが、⑶についてはガス事業法と直接関係するものではありません。

では、まず⑴のスマート保安の促進についてですが、先述した通り、革新的なテクノロジーの活用が進む中で保安人材の不足も危惧されていますので、事業者の方々が新しい技術を使いつつ、保安レベルを維持・向上できるように「認定高度保安実施事業者制度」の創設を検討しました。認定要件についてはこれから定めていくことになりますが、要件を満たしていれば国が事業者を認定します。認定を受けた事業者はこれまで届出や申請が必要だった手続きが簡素化されたり、法令で定められていた検査期間を自身の判断で変更することができるようになります。

そして⑵の新たな保安上のリスク分野への対応/災害対策・レジリエンスの強化についてですが、これはガス事業者間の災害時の連携体制を国に届け出ていただくものです。具体的には、大規模災害時には、ガス導管網の破損・損壊に対して、二次災害防止のためガス供給停止の判断・実施を行い、被害の調査やガス導管の修繕といった復旧作業を行うことになります。大規模災害時において、地域のガス会社一社で全て対応することは困難と言わざるを得ません。そのため、他地域のガス会社が応援に行き、ガス会社がお互いに協働して一刻も早い復旧が図れるように取り組んでいます。そのような取り組みを記載した「災害時連携計画」を一般ガス導管事業者の方々に共同で作成していただき、国に届け出てもらうことを新たに制度化するものです。

今後、南海トラフ地震や首都直下型地震といった非常に大規模な地震の発生が危惧される中で、国としても、災害時の連携計画を確認し、必要があれば修正をお願いするなどして、大規模災害に備えておく必要があると考えたことが背景にあります。

――最後にガス安全高度化計画2030の実現をはじめ、ガス安全対策の実現に向けた想いや意気込みについてお聞かせください。

岡本 都市ガス、そしてLPガスともにわれわれの生活には欠かせない大切なライフラインです。ガスがあるからこそ、満足のいく食事や入浴等が実現していると言っても過言ではないと思います。そうしたガスをこれからも安心して安全に利用できるよう、ガス事業者の方々や関係団体の方々などと一緒に取り組んでいきたいと考えています。立入検査のところで申し上げましたが、われわれと事業者の方々は「規制する側」と「規制される側」という関係ではありますが、大目的は同じであり、そこに向かってお互いに協力する関係性を、今まで以上により強くしていきたいと考えています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2022年5月号掲載)