2025/09/04

社会資本整備の中核を成す各種インフラ整備はいま、新たな局面を迎えている。社会生活・経済活動の基盤を支えるという従来の役割に加え、世界的な環境問題への対応、そして各地で進む老朽化に対峙するための担い手確保。将来に向けて、これらの重要命題をどう乗り越えようとしているのか。今回、塩見総合政策局長に、現状認識とそれに対する方向性について概要を語ってもらった。

Tweet

インフラをめぐる四つの主要論点

――今回、社会資本という大局的テーマでお話をお伺いしたいと思いますが、まさに国土交通省は核となるインフラ整備に携わる主要官庁です。まずは、改めてとなりますが、インフラの役割と現在のテーマについてご解説をお願いします。

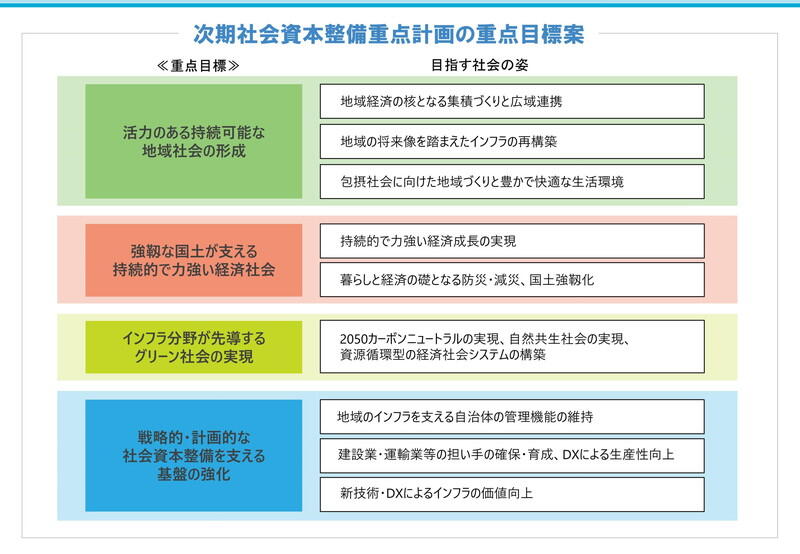

塩見 インフラには多様な機能がありますが、今日的な課題に即してインフラ政策を大別すると以下四つの柱に集約されると思います。

まず、持続可能な地域社会を築いていく政策です。特に人口減少が進む現在、地域社会の持続性を確保していくためにも、地域の将来像を踏まえた老朽インフラの再整備が不可欠です。

次に、国・地域の経済に活力をもたらす、まさしく資本としての機能を効果的に発揮していきます。わが国経済のデフレ脱却を確実にするため、民間投資を引き出すインフラが果たすべき役割は大きいと考えます。今後は、生産拠点の整備計画が先行し、これに必要な各種インフラを整備するという方式も拡大していくでしょう。

また、自然災害の発生リスクが高まる中、安全・安心を担保する政策は、引き続き重要です。命と暮らし、そして災害リスクに強い経済基盤を確保していきます。

さらに、世界的な環境問題への高まりにインフラ分野も的確に対応すること、また、インフラ整備に携わる担い手をいかに確保するか、ということも重要なテーマです。

以上の主要論点を踏まえた上で、政策の充実を図っていきたいと思います。

――実に多様な視点からの議論となりますね。では経済活力の視点から、地域の元気を形成していくにあたり、インフラはどう寄与していけるでしょうか

塩見 人口減少、少子高齢化が深刻化する中で、特に地方の人口規模が小さい地域では、加速度的な人口減少によって、将来的には生活基盤の存続が危ぶまれる事態となっています。これを回避するためにも、生活に必要な身近なサービスの維持・存続に必要な、ある程度の人口集積を確保することがポイントとなります。また、商店や診療所など日常的な生活サービスが提供される基礎的な地域と、少し高度な都市サービスを提供する大きなサイズの都市とが、「移動の足」で結ばれることで、地域の方が多様な都市機能を享受できるようにする。こうした広域連携に基づく地域像を目指していくべきだと考えています。

ここでは、地域と近隣の都市とを結ぶ道路や鉄道、多様な移動手段の確保が重要な意味を持ちます。今後はまちづくりと交通政策とをセットで考え、地域の活力向上を図ることが非常に大きなテーマとなってくるでしょう。

インフラに求められる環境対応

――主要論点にもあったように、インフラに環境対応が求められる時代となりました。これも世界的な要請による大きなテーマですね。

塩見 環境政策は、大きく三つに分けられると思います。まずカーボンニュートラル、すなわち脱炭素の推進です。次いで、緑や自然との共生。最後がサーキュラーエコノミー、つまり循環型の社会経済サイクルの構築で、これは経済安全保障にも寄与する取り組みです。

一つ目の脱炭素は、住宅・建築物の省エネ化により排出されるCO2を削減するほか、インフラが有する広大な空間を活用した太陽光発電、洋上風力発電の設置促進、電力会社とコラボした多目的ダムでの増電など、再生可能エネルギーの産出を拡大しようとするものです。

二つ目の、緑や自然との共生については、国や自治体が自ら公共緑地を面的に整備していくもののほか、民間事業者が緑をふんだんに取り入れながら住みやすく働きやすいまちをつくる活動を促していくことも重要です。緑化された空間で仕事をした方がよりストレスを感じにくく、効率が上がるというデータもあり、緑化には経済価値があると言えます。

われわれは自然の力を活用して、従来のインフラと同等以上の機能が期待できる〝グリーンインフラ〟の概念を提唱・推進しています。例えば、豪雨の際の氾濫を抑えるべく、できるだけ身近なところで雨水の地下浸透を促す「雨庭」という施策があります。普段は緑地空間なのですが、雨が降ると雨水が浸み込む仕組みで、東京都もこれを推進しています。このように自然の力を上手く使うことはこれからのインフラ整備において大きな要素になっていくと思います。

三つ目の資源循環は、リサイクル自体よりも、リサイクル品を活用して新たな生産活動を行うという点がポイントです。建設現場から日々生じる多様な副産物のリサイクルは、長年にわたって行われてきました。リサイクル率は非常に高いのですが、建設資材としての再生利用が進んでいるかと言えば、必要な強度が確認されていない等の課題もあって十分ではありません。必要な技術的検討を行い、積極的にリサイクル材が利用される循環を建設分野で確立していきたいと思います。また、港湾がいわゆる静脈物流と動脈物流の結節点として重要な役割を果たせるよう、必要な整備を進めていきます。

――なるほど、近年は霞が関各官庁のオフィスをはじめ、公共施設等で木材使用がだいぶ進んでいますが、再生材利用もインフラ整備の大きなテーマになるわけですね。

塩見 国交省のインフラ政策は非常に間口が広く、かつ奥行きが深いので、各分野で多種多様なトライアルが可能であるとも言えます。各分野で努力の成果が生かせるよう頑張りたいですね。

深刻の度を増していく老朽化対策

――ご指摘されたように今日的な課題として、やはり老朽化対策を抜きには語れないと思います。これに対する現状認識と、これまでの対応について教えてください。

塩見 高度経済成長期を中心に数多くのインフラが整備され、現在の日本には大量のストックがありますが、整備から50年を超えるような施設がこれから加速度的に増加していくと想定されています。このため、平素から定期的に点検し、健全度の診断を行い、これに基づき緊急度に応じた対策計画(個別施設計画)を立てた上で、対策を要すると判断された施設については必要な修繕等を重点的に施しています。これにより、インフラ本来の機能や安全性を確保しようとしています。その際に重要なことは、施設に不具合が生じてからの対応ではかえってコストがかかることから、「予防保全型」のメンテナンスへの移行を加速することです。

こうした取り組みの起点となったのは、2012年12月に発生した笹子トンネル天井板崩落事故です。死者9名という、私たちにとって忘れることのできない重大な事故となりました。インフラ本来の機能を発揮させ、暮らしや経済に資することは極めて重要ですが、人命にも影響が及ぶ事故を避けるためには必要な修繕等が欠かせないこと、インフラメンテンナンスの重要性を強く学ぶこととなりました。

政府は翌13年を〝インフラメンテナンス元年〟と位置付け、これ以降、国交省だけでなく関係省庁および地方自治体とも一丸となって、トンネルに限らず、あらゆるインフラや施設をしっかりメンテナンスしていこうとの機運が一気に高まりました。その中で国交省は、所管インフラを対象にメンテナンスの方針を定めて、定期的な点検とそれに基づき対策を講ずるというサイクルを今日に至るまで回しています。

しかし、残念ながら補修に充てる予算や人手が不足している地方自治体も少なくなく、中には、技術職員がいない自治体もあります。

また、先日(25年1月28日)は、埼玉県八潮市で下水道管の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生しました。事故を踏まえた再発防止策を講ずるため、国土交通省に有識者委員会を設置しており、ここでのご提言を踏まえて、必要な対策を実行していくことも今後の大きな課題です。

――自治体の人手不足は一朝一夕に解決する問題ではありませんが、それでも対応を図るとすると。

塩見 ドローンやロボットなどの新技術を活用してメンテナンスの高度化や効率化が可能な箇所などは、これをもって対応を図ります。そのためには民間企業による新技術の開発を促進していかねばなりませんし、新技術を使おうとする自治体を技術的に支援することも重要です。また、技術者不足の自治体を周囲の自治体が連携して補完する、いわゆる〝群マネ〟を今後具体化していく必要があると考えています。〝群マネ〟は、広域・多分野にまたがるインフラを〝群〟として捉え、俯瞰的視点からこれを管理するという方式です。力のある自治体が手薄な自治体を技術的にサポートし、力のある自治体も、より大きなロットで民間委託することで経済的メリットが得られるという考え方をこれから本格的に普及させていきたいと思います。

一方、メンテナンスに必要な予算については、明確な計画に基づき必要性を説明できるよう、インフラ分野ごとに個別施設計画の作成を求めています。

国では、毎年度の公共事業予算において、老朽化対策に必要な予算の確保に努めているところです。また、21年度からの「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」では、国土強靱化の取り組みの一環として、インフラ老朽化に伴う安全上のリスクを勘案し、21の老朽化対策、おおむね2・7兆円程度の事業を確保しています。26年度から始まる国土強靱化実施中期計画においても、この老朽化対策は重要なテーマとして位置付けられるでしょう。