2025/11/10

本年2月、「エネ基」ことエネルギー基本計画が閣議決定された。エネルギー基本計画は、少なくとも3年ごとに見直しの検討を行うこととされており、今回の計画では、電力需要増加が見込まれる中、脱炭素と安定供給の両立という、極めて困難かつ高次な目標を掲げているのが特色だ。今回はエネルギー政策の第一人者である村瀬長官に、第7次エネ基の概要、そして計画を取り巻く国際環境まで幅広く解説してもらった。

Tweet

電力需要減から一転、増加基調へ

第7次エネルギー基本計画(以下、エネ基)の大きな特色は、改めてエネルギーの安定供給の確保、すなわちエネルギー安全保障といういわばエネルギー政策の原点に立ち返っている点にあります。それは取りも直さず、わが国のエネルギーをめぐる現状が、厳しさを増しているからにほかなりません。

実際にわが国のエネルギー自給率は2010年度の20・2%に対し、23年度では15・3%に低下、火力依存度は同年度65%に対し21年度にはG7で最も高い73%に上昇、貿易収支における化石燃料輸入費も同年度約16兆円から23年度約26兆円へと大きく上振れしています。23年度に高付加価値品で稼いだ外貨が約28兆円ですので、そのほとんどを化石燃料の輸入で費消してしまっている、という構図です。

加えて、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢の緊迫化が国際的なエネルギー供給の不安定さに拍車をかけたことなど、厳しい現実が今般のエネ基策定の背景となりました。

さらに、DXやGXによる電力需要が増加する可能性が高まっており、その対応もエネ基策定の重要な要素となりました。国際エネルギー機関(IEA)における、現在の政策設定を反映させたシナリオ(STEPS)によると、23~35年に向けて、電力需要が年率約3%で増加すると予想されています。要因として、データセンター需要、平均気温の上昇、電気機器の省エネ、EV需要等が列挙されており、いずれも不可逆な潮流である以上、さらなる需要の急増も想定されます。

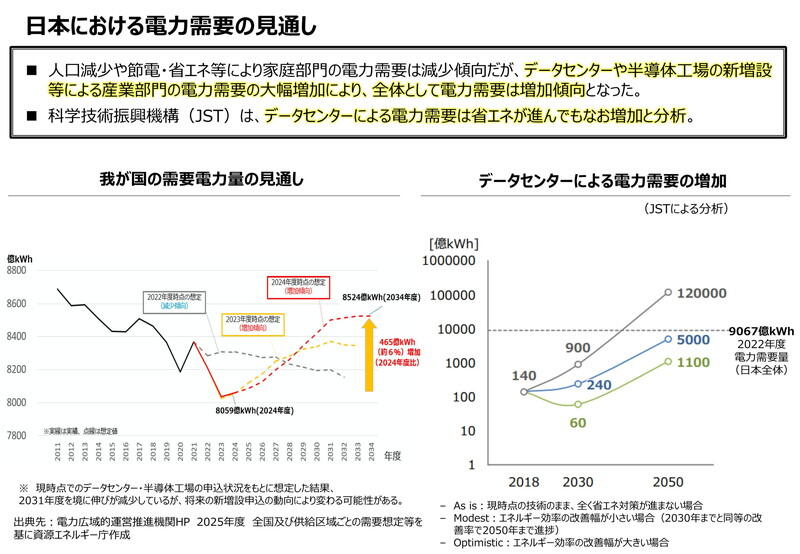

日本の電力需要は、電力広域的運営推進機関が、人口減少等により家庭部門の電力需要は減少傾向にあるものの、データセンターや半導体工場をはじめとする産業部門の電力需要の大幅増加により、電力需要は全体として増加傾向と示しています。また、科学技術振興機構(JST)では、データセンターによる電力需要は現状と同じ水準で省エネが進んでもなお増加すると分析しています。われわれは昨年約1年をかけて、今回は電力需要増を見込んだ計画を議論してきたという次第です。

脱炭素の推進という機軸は不変

一方、脱炭素に向けた動きも同時に達成しなければなりません。カーボンニュートラル目標を表明する国・地域がGDPベースで世界全体の約7割であり、また、各国の政権交代や政策変更がある中にあっても、企業ベースにおいては脱炭素の潮流は変わっていないと認識されています。つまり日本は、エネルギー安定供給の確保と脱炭素の両立という極めて厳しい要求に対峙することが求められています。

わが国の基本方針は、2050年カーボンニュートラル実現に向け今後も着実に歩みを進めていくことにあり、2月に閣議決定したNDC(次期削減目標)においては、35年度、40年度段階で温室効果ガスを13年度比でそれぞれ60%、73%削減することを目指しています。現実として日本と同様のトレンド路線を維持できている国はほぼありませんが、日本は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、これまでのところオントラックで排出削減を進めてきています。

とはいえ、これまでオントラックの削減が達成できていたのは、必ずしも省エネの効果が現れたからだけではありません。最終エネルギー消費増減の動向をみると確かに消費量は減少しているのですが、要因分析すると、13年度から22年度の減少分5700万kLのうち、省エネ対策導入効果を含む原単位要因が1500万kLほど、逆に鉄鋼業などエネルギー多消費型産業の減産等による消費減が2500万kLと太宗を占めており、言うなれば生産活動の低下がエネルギー消費の減少をもたらしたということになります。

こうした状況を背景に、われわれは今後もイノベーション創出等により、現在のトレンドに乗った削減努力を続けるというビジョンを示しました。

また、エネルギー安定供給や脱炭素に向けたエネルギー構造転換を、経済成長につなげるための産業政策の強化も重要です。

ドイツでも今般はエネルギー価格の高騰など厳しい状況に直面しており、海外に拠点を移す企業が増えつつあります。米国ではバイデン前政権時にIRA法(インフレ削減法)をはじめCO2削減に向けた大胆な支援策を講じてきましたが、第2期トランプ政権発足後早々にパリ協定からの脱退を国連に通知するなど、今後の動向は極めて不透明です。またEUにおいては、昨年秋に公表された「The future of Europeancompetitiveness」( ドラギレポート)で、欧州の野心的な脱炭素目標が産業界に短期的な追加コストをもたらし大きな負担となっている点や、脱炭素目標の野心について相応の産業政策無くしては実現不可能である点などについての問題提起がなされました。

こうした中で、おそらく各国政権は、今後の針路について模索をしている過程だと思われます。さらにトランプ政権が打ち出す相次ぐ関税引き上げが、既存の脱炭素政策にどう影響するのか、世界は固唾をのんで見守っている状態です。このように国際情勢は不安定化していますが、その中で日本は、こうした動向を注視しつつも、今後も脱炭素化を推進するとともに、エネルギー政策と経済政策を一体的に捉えていく、これがエネ基の基本姿勢です。

GX2040ビジョン

本年2月には、GX2040ビジョンも併せて閣議決定されました。これはエネルギー政策を産業政策と一体的に議論していくことを重視したものです。今後は、国際的に遜色のない価格で安定したエネルギー供給ができない国に対して投資は向かわない、特に将来のデータセンターを含めたDX投資は敬遠される、という問題意識の中で、GX2040ビジョンと一体的に議論し、同時に決定したという次第です。

施策の一例としては電力と通信、両インフラ連携の上で立地を図る〝ワット・ビット連携〟の推進があります。AIの開発・利活用に欠かせないデータセンターの立地を脱炭素電源の近ぼうや電力から見て好ましい地域に誘導し、将来、光の技術が進展すれば、インフラ投資がより効率的になると同時に、脱炭素電源を擁する地域近ぼうに対してもIT系の投資が向かうと想定されます。このため、脱炭素電源地域への産業集積を加速化させていく方向で具体化を進めています。

また第217回通常国会に、国内投資を促す制度的措置として、成長志向型カーボンプライシングの具体化や、サーキュラーエコノミーの実現に向けた再生材利用の義務化などを盛り込んだGX推進法・資源法改正案を提出しています(2025年5月28日成立)。