2025/09/04

――デジタルを中心とした、新技術の開発と利活用の進展状況はいかがでしょう。

塩見 まだまだ発展の過程にあると言えるでしょう。例えばICTを建設現場のあらゆる場面に導入するi-Constructionも、2024年から2.0バージョンがスタートしました。これは従来の〝人手不足に対応して生産性を向上させる〟ことから、急激な人口減に対応してさらに一歩進み、〝自動化することで抜本的な省人化対策を進める〟ことを目指して技術革新を進めるという内容です。

――〝人手不足に対応する〟から〝自動化〟へは、非常に大きなステップですね。

塩見 確かに難しい挑戦となりますが、チャレンジしていかねばなりません。人手不足への対応だけでなく、より広い観点で建設業全体の生産性向上を図ることが、大きな目標となります。建設産業が賃金や休暇などの就労環境の観点からも魅力ある産業となり、国民生活や経済活動の基盤となるインフラを守り続けることができるよう、さまざまな手立てを講じていくことがi-Construction2.0に包含されています。

――各種社会資本も分野や構造物の違いによって、手法や技術、難易度が異なるので、一口にメンテナンスと言っても容易ではないと思います。

塩見 施設の種類・性格に応じてそれぞれ最適な方法があり、これからも常に新しい技術の開発が求められます。目視点検が必要なインフラの場合も、人が高所・難所で確認をするばかりではなかなか効率化が図れませんので、例えばレーザー照射するだけで構造物の歪みや亀裂を再現できる「点群データ」技術なども普及しつつあります。また下水道のように地中に埋設している場合は、管の内側から腐食状況をチェックするロボット、さらには水中に潜って岸壁等の点検を行う水中ドローンなど多様な技術開発が進展しています。

前述の〝インフラメンテナンス元年〟宣言後、民間のメンテナンス技術は目覚ましく発展しました。こうした産業界の取り組みを応援すべく、毎年「インフラメンテナンス大賞」を設け、優れた技術を生み出す企業を表彰しています。

――既存の大手企業だけでなく、スタートアップからも参画が多いとか。

塩見 創意工夫あふれる提案が毎年多数寄せられており、心強い限りです。インフラメンテナンス技術は、今後も民間と行政が連携し、二人三脚で研究開発を推進できるよう共に歩んでいくに相応しいテーマだと捉えています。

――いずれにしても、主な担い手となる建設業の人手不足対策は喫緊の課題ですね。

塩見 これまでの社会資本整備重点計画では、建設産業の持続可能性の確保のための施策を主要な政策の一つとまでは取り扱ってきませんでしたが、現在、次期の計画を検討している中では、活力ある地域づくりや環境対応などと同列に並ぶメイン施策の一つとして、建設業の担い手問題を位置付ける方向にあります。これは、担い手確保に関する施策の重要性がこれまで以上に高まっていると考えられるためです。その主な方策は、やはり建設業が、なりわいとして将来も働いていきたいと思われる産業となるよう処遇や就労環境を改善することです。それには発注段階での適正な予算確保や取引適正化のための商習慣の見直しなどに取り組み、賃金原資が確保できるようにしていく必要があります。

また、建設業界は他業種に先駆けて外国人材の登用を特例的に進めてきました。これは、2020東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、開催準備に必要な即戦力となる人材を的確に確保できるよう必要な制度が設けられたものであり、今では多くの外国人材が建設分野で就労しています。重要なのは外国人材を安い労働力などと捉えるのではなく、適正な処遇のもとに受け入れることです。外国人材の処遇を下げると、連動して日本人の処遇も下がり、悪循環を招きます。送り出し国との経済格差の縮小が進み、また、他の受け入れ国の賃金水準上昇が続く現在の状況下では、日本の建設業が選ばれる存在となるよう、安全最優先は当然として、さらには、本人の希望や技能に応じて長期に就労できるよう、企業の受け入れ環境や生活を送る地域の共生環境の構築も欠かせません。

自治体の判断に対し国からのサポートを

――今後のインフラ整備において、国と地方の役割分担などはどのように想定されるでしょうか。

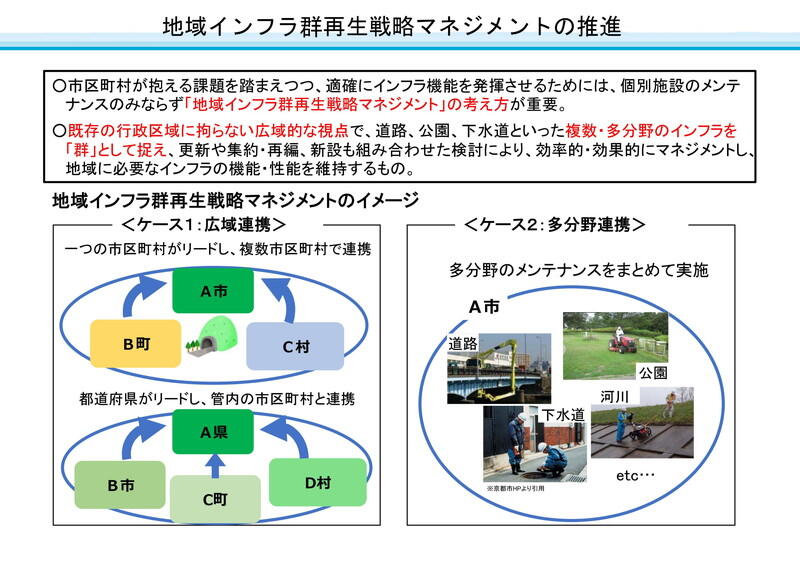

塩見 道路や河川などのインフラに国・都道府県・市町村のいずれが責任を持つかは、インフラの特性に応じて最も適切な主体が法令において定められています。例えば、全国的な幹線道路網を構成する道路は国道、地方的な幹線道路網を構成する道路は都道府県道、市町村の区域内の道路は市町村道といった具合です。これからも、このルールは基本的には変わらないと思われます。ただ、一つの地域の中に国、県、市町村それぞれが管理するインフラが混在していますから、それらが相乗的に機能を発揮することで、地域の豊かな暮らしや経済の活性化を実現できると言えるでしょう。

過去には、国・都道府県・市町村の責任分担により忠実に、それぞれインフラの整備や管理を行ってきたこともありました。現在も法律上の役割分担が変わっているわけではありません。しかし、人口減少や災害の多発のように、地域の課題が深刻化しており、しかも、これらの課題に対応するための人材が自治体において不足している現在は、形式上の役割分担はともかく、それぞれの課題への対応策を的確に検討できる体制を取れるのはやはり国でありますので、各課題に対して専門的見地からより具体的な解をお示しするという国の役割が大きくなっているものと思います。小規模自治体では、一人の技術職員が多くの課題に対応しきれないというケースも出てきているでしょう。一定の専門性を背景に自治体と一緒になって課題に対応していくという国の役割は、これから大きくなっていくものと思われます。最後は自治体のご判断であるにせよ、判断に至る過程でいかに国が自治体をサポートしていけるかが重要となっています。

こうした国と自治体との関係は、平時のインフラ整備や管理だけではなく、災害発生時にはより顕著になっています。災害が多発・激甚化するのと相反して自治体の対応力が脆弱化している現在、自治体からの要請の有無によらずプッシュ型で支援を行うことも含め、国に求められる役割はますます大きくなっていると実感しています。

――インフラの重要性を発信する広報・啓発活動について、今般の状況はいかがでしょう。以前に比べインフラツーリズムなどは活況を呈しているようですね。

塩見 インフラ整備の大半に税を投入している以上、インフラがどう経済・社会に役立っているか国民に説明する責任があります。インフラ整備によるス

トック効果を資料でできるだけ定量的に説明する、例えばダムや河川の堤防を造ったことでこれまで悩まされてきた氾濫や浸水を抑止できたこと、道路整備によって産業立地が進み地元に経済効果をもたらしたり緊急医療へのアクセスが容易になったこと等、数多くの事例を積極的に発信することが重要です。この情報発信は国交省だけでなく、自治体の皆さまにもぜひお願いしたいと思います。

また、ご指摘のようにインフラに親近感をもってもらうためにも、インフラツーリズムの推進を図っています。国民の信頼とご理解の上にインフラ整備の仕事は成り立っているので、今後も可能な限り、特に未来を担う子どもたちにインフラの大切さやスゴさを体感してもらい、親近感を涵養する機会をつくっていきたいと考えています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年4月号掲載)