2025/07/22

――政府は相次ぐ自然災害への対応として、防災庁の設置を検討しています。これについてご意見などお願いします。

浅野 たとえば、住まいの再建について、現行の政府の災害復旧支援制度は被災建物の公費解体と公営住宅の設営にものすごく手厚いです。そうすると、修繕して活用できる家でも「無料だし、いい機会だから解体してもらおう」となりがちで、修繕という選択肢にもっと手厚い支援をしたらよいのではないかと。防災庁を設置するなら、一つひとつの災害復旧制度が被災者の行動選択にどういうインセンティブを働かせているのかを総点検して、きめ細やかに人間心理を見つめた制度の再設計と全体最適化を期待したいです。

菅野 前例をもとに特例対応を繰り返していく一方、家屋の解体のように、柔軟性のない確定された制度体系がありますので、人口が減少していく社会の中で地域のプラスになるような制度に変更していくことが防災庁には求められるでしょう。冒頭で、現在の復旧・復興の基本的方向性が高度経済成長型と申し上げましたが、そろそろ長期的な視点に立って持続可能性を追求するという考え方を取り入れる時期ではないかと思います。

思うに、官と民の連携においてはそれぞれの特性を踏まえた対応をとることがポイントになると考えられます。官、すなわち行政は広く全体を捉えてバランスをとって動くことに長けています。対して民は競争に揉まれるなか特定の分野の専門性を高度に保有しているので、専門領域についてはより深く状況を捉えて対応できます。それぞれの強みを組み合わせることが大切だと思います。とはいっても被災後にいきなり連携することは混乱を助長するので、連携のための体制づくりをしておく、制度を使いやすい形に変更したり一本化しておくなど、これまでの反省を踏まえた長期的な視野のもと、徹底した事前からの取り組みを防災庁には期待したいところです。

浅野 被災現地から信頼できる個人が発する情報は「総合知」なんですが、行政がそれをどうキャッチして、タテ割り組織の中で生かしきれるかはこれからの課題です。

私も、昨夏の着任後数カ月で発生した9月の豪雨時に、各地域コミュニティで復興のエンジンになっている人たちを頼ってオペレーションを講じることができました。逆に言うと平時から、地域をけん引していくような人材といかに対話を重ねておけるか、これも今後の防災において非常に重要なところかな、と思います。

菅野 私も副知事と全く同じ経験をしています。県庁に入って仕事をしていると、県庁、国、現地で活動しているNPOの人たち、そして応援自治体等々、多方面にコンタクトを取るわけですが、そうすると各局面での進捗状況や課題の把握が明確化し、的確な政策への反映が可能となります。従って、行政の中でピラミッド的に吸い上げる情報だけでなく、専門分野や地域ごとにカギとなる人や民間組織とつながりを持っておき、情報間の整合性を取りながら被災状況や対応の全体像を捉えることが重要になります。この点は現在の内閣府防災ではやや希薄と思われますので、ぜひ防災庁設立の折には反映されることを期待しています。

――三本会長は、長期的な観点から能登の未来についていくつか構想を練っておられるとか。そのあらましをお願いできるでしょうか。

三本 はい、能登の持続的な発展を図るためにはやはり人口減の抑制が重要であると痛感しています。そのためには、この地域における産業創出と雇用の確保が何より不可欠です。その観点に基づき、私たちの生業をさらに進化・改善させるとともに、新たな産業の振興について日々考えてきました。

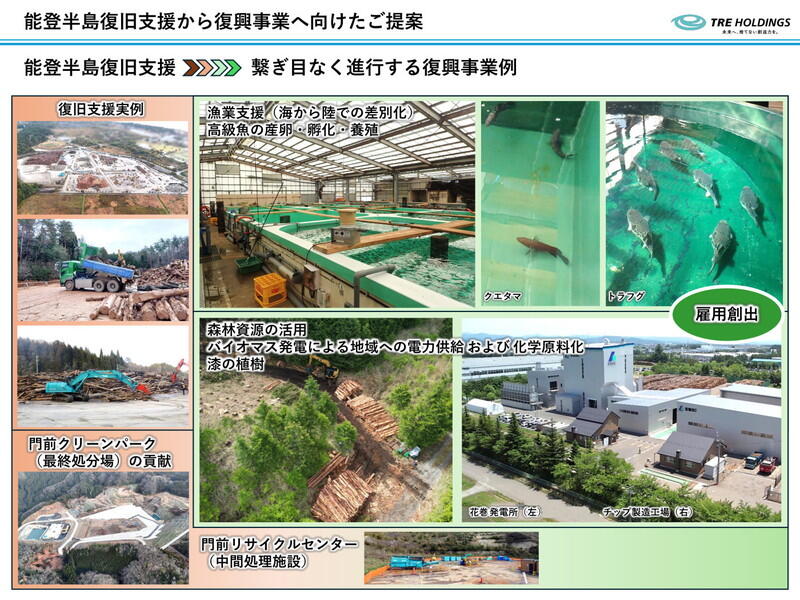

現段階での復興事業計画案として例えば、森林整備による山林の活性化が将来的に有効だと捉えています。能登の代表的な伝統工芸として輪島塗が広く知られていますが、使われる漆の90%以上を中国からの輸入に頼っています。何とかこれを地元輪島産の漆でまかなっていきたい、それには漆の植林から始める必要があります。漆の苗木は植林から8年程度で樹液が採取できるようになります。そこで、私たち自ら栽培事業に乗り出すことを計画し、すでに輪島市とは協議に入っています。

なお、当社グループはすでに青森県で漆の植林を行っており、その知見を能登でも生かせると考えています。

さらに視点を広げ、能登半島全域の森林整備事業についても考えていく必要があります。現在、製材用に活用されている山林は森林率7割の能登全体でもごくわずかで、ほとんど利用されていません。林業の活性化を図るにはまず間伐すること、山林の風通しと日照を良化させ、これによって土壌が豊かになり山から流れるミネラル豊富な水が海へ流入します。その結果、近海の漁業資源も豊かになるという好循環が期待されます。

その過程で製材可能な木材は積極的に活用しつつ、対象にならない枝葉や根の部分などは木質バイオマス発電に使用します。当社グループでは既に岩手県花巻市等で木質バイオマス発電の実績を積んでいる一方、まだ能登半島には木質バイオマス発電施設が無いため、稼働を実現させるべく、輪島市ほか周辺市町村にお話して構想を進めています。規模としては半径30キロメートル圏内の材木で発電可能な出力2000キロワットを目指します。2000キロワットとは、一般家庭の年間消費電力量に換算すると約4000世帯です。

この木質バイオマス発電については、当社グループは国内に6カ所の発電所を運営しています。

また木質バイオマスを起点に、廃プラスチックも含めた一般廃棄物をガス化および油化する研究に着手しています。これによって製造されたメタノールは船舶等の燃料に、エタノールはジェット燃料に利用されます。同研究は大手メーカーと共同で取り組んでいるところです。

浅野 例えばそこに、亜臨界水を使って分解した後に発生するメタンガスも活用する、という発想は可能でしょうか。新技術とどう組み合わせていくかという点も、われわれは関心があるところです。

三本 はい、十分可能だと思われます。

――木質バイオマスは確かに有望だと想定されますが、一方で林業自体は各地で担い手不足等、事業としての課題が指摘されていますがこれについては。

三本 現在NPO法人の方と協議しているのですが、1~2人ほどの少数で成り立つ自伐型林業の確立を検討しています。しかも通常の農閑期にあたる秋から冬にかけて行えば農家自身による林業が成り立ちます。あるいは漁業をされている方による兼業も可能でしょう。

また、森と海とのつながりという意味で、漁業の振興も同時に考えていくべきです。漁業も衰退傾向にある上、地震による隆起等で影響を受けた漁港もあることから、内陸での養殖を検討したいと思い、こちらも漁協と話を進めています。養殖に必要な熱源を木質バイオマス発電とその余熱で賄います。私自身、養殖についてもっと勉強する必要があるため、近畿大学や東海大学と連携して養殖のノウハウを吸収しているところです。大学サイドも、能登半島の復興に役立つのであれば全面的に協力したいと申してくれました。

このように、森と海、林業と養殖をセットで活性化させ、雇用の創出による人口流出の抑制を図り、能登の持続的な復興に寄与していきたいという思いでビジョンを描いています。もちろん、一社単独でやり切ることは極めて困難ですので、他分野各社の知見や技術の協働が成ってはじめて実効あらしめると思います。

産学官協働によるビジョン策定を

――お話を聞くと、早くも着手しているほか既に実績を積んでいるプランもあるのに驚きました。浅野副知事はこうした構想についての所感はいかがでしょうか。

浅野 まさしく私も、こうした数々の構想や計画を復興の中に位置付けていくべきだと思っています。廃棄物を廃棄物のまま処理するのではなく、同時に森林利活用に資するよう双方向にアプローチされているのは、たいへん素晴らしいことです。三本会長ご指摘のように持続可能な漁業を図る上では山林の手入れと回復が欠かせません。つまり地域全体で林業と漁業その他の生業がつながり合うような、一体的な振興策が必要です。例えば自伐型林業はまだ石川県では森林政策として位置付けられていませんが、こうした産業界からの提案は大きな問題提起であるのは間違いありません。

菅野 私は社会課題の解決を目指すことを旨とする休眠預金制度にも関与しているのですが、自伐型林業の普及は休眠預金で支援している事業の一つでもあります。可能性のある方策だと捉えています。

浅野 小型の重機を扱うトレーニングをすれば、これまで山林での作業経験が無かった人にも広く門戸を開くことになります。何よりも山に入って、ちょっとしたアルバイトと娯楽で自伐をしにこようという趣味人口を増やしていくことが肝要です。

このような構想の実現に向けて具体的なビジョンを、産学官協働で描いていくことが、復興元年における主要な仕事となっていくでしょう。われわれ地方公共団体として、どのような条件整備を図っていくべきか、議論していければと思います。

――廃棄物処理に関しての将来像などはいかがですか。

三本 林業・漁業よりさらに先の未来になると思いますが、公民連携による一般廃棄物処理の民営化が考えられます。一般廃棄物の広域処理体制を構築しないと各自治体の財政状況にますます負担をかけると想定されるので、民間による事業化を図る方向になったとき、私たちがそれを担っていけるような体制を整えておきたいと思います。

将来像という点では最後に、能登半島における流通網についての考えを聞いていただきたい。現在の道路状況では、金沢から半島先端の往復で約6時間かかります。つまり車での移動が非常に不便なのです。そこで、新潟県の糸魚川から能登半島先端までフェリーを就航させたらどうでしょうか。湾の横断は距離があるので一定の時間を要しますが、フェリーによる物流改善、サプライチェーンの整備が叶えば、企業誘致の可能性も大きく広がるのではないでしょうか。

能登の教訓と先例を今後の災害対応に

――ここまで議論を進めてきて、やはり自然災害からの被災地復興に関しては産学官それぞれの知見を持ち寄ることの重要性が実感できました。最後にそれぞれのお立場から、総括をいただければと思います。

菅野 自然災害という不幸な出来事に、あえて前向きな意義を見出すならば、復旧・復興の過程でその地域に新しい人を集め、可能性を生む点です。人口減と産業停滞を日々実感しつつも、打開に向けた手立てが膠着しているところへ災害が発生する、それを機に新しい産業、新しい公的サービスが形成される機運が高まります。そのとき協働してくれる人や企業、団体が集まり次の何かを生み出そうとする、それこそが被災地の光明だと言えるでしょう。であれば地域はそうした機会をどう生かすべきか、今まさに問われているのだと思います。

浅野 冒頭の話に帰するんですが、やはり復旧・復興の進みを左右する要素として、被災地側の〝受援力〟は大きいと思います。要するに、知り合い同士だけで仕事をせず、異なる出自、背景、発想を持つ人々をどれだけ受け入れられるかが重要だと痛感します。

先日、東日本大震災によって被災を経験された宮城県気仙沼の方々から話を伺いました。気仙沼港はカツオの水揚げ日本一という良港なのですが、寄港する漁船の多くは他地域の船で、それらが気仙沼で水揚げすることでまちが成り立っているのです。もともと「外来の人にも気持ちよく働いてもらうことが、地域のためになる」、こうした歓迎の姿勢というか気質が地元の活力に直結したみたいです。まさにこれから復興に向かう能登にも、こうしたオープンな気質は必要になるでしょうね。

三本 タケエイは資源循環産業への転換を図る過程で、この能登半島に門前クリーンパーク管理型処分場を持つことにより、廃棄物の一貫処理体制を構築できました。震災は大変不幸なことですが、私共が22年かけて開発してきた最終処分場が、能登の復旧・復興に少しでも貢献できることを誇りに思います。今後はより一層、ビジネスとしての資源循環を推進し、実行していく所存です。林業はその象徴で、これからは動脈産業と連携する形で、日本全国で林業が盛んになることを期待してやみません。

菅野 今回の能登地震とその後の豪雨は、現代日本が抱える社会課題の先進地と言い得る地域で発生し、その対応の過程で既存制度の矛盾や問題点を表出させました。逆に言えば、種々の問題を解決しながら能登が復興を果たすということは、日本全体にとっても非常に貴重な経験になるはずです。発災からここまで、またこれからも今後の日本にとって、能登のケースから学ばねばならない点が山ほど出てくることでしょう。防災庁設立議論が今後本格化していく過程で、能登の教訓を生かしてもらえれば何よりですし、私自身も微力ながら力添えしていきたいと感じています。

浅野 資源循環産業としてのタケエイ三本会長のビジョン、こういう構想は能登の生業が再び活力を取り戻していくために大変重要な示唆だと思いました。また菅野先生からご指摘いただいたように、言葉だけの官民連携ではなく、さまざまな民間団体や個人の視点が行政の意思決定に反映される仕掛けも重要です。被災者個人と支援者個人それぞれの思い等を、どのようにつなぎ即応できる体制を構築できるか、この点こそ今後の災害対応における新しいチャレンジとなるでしょう。また危機に臨んで強靭な組織になるよう、行政機構そのものがより身軽な行動力と柔軟な判断力をつけていく好機にもなります。

まさに、次なる被災地にとって有益となるよう、重要な先例をつくっていくんだ、という気概を持って復興への決意を新たにする思いです。

――本日はありがとうございました。さまざまな知見を生かして能登の復興が進むことを期待したいと思います。

(月刊『時評』2025年6月号掲載)